「着ぐるみが登場した瞬間、通行人の足が止まった」—イベント会場でよく見られる光景です。実は、この”足止め効果”こそ、キャラクターが持つ体験価値の核心なんです。

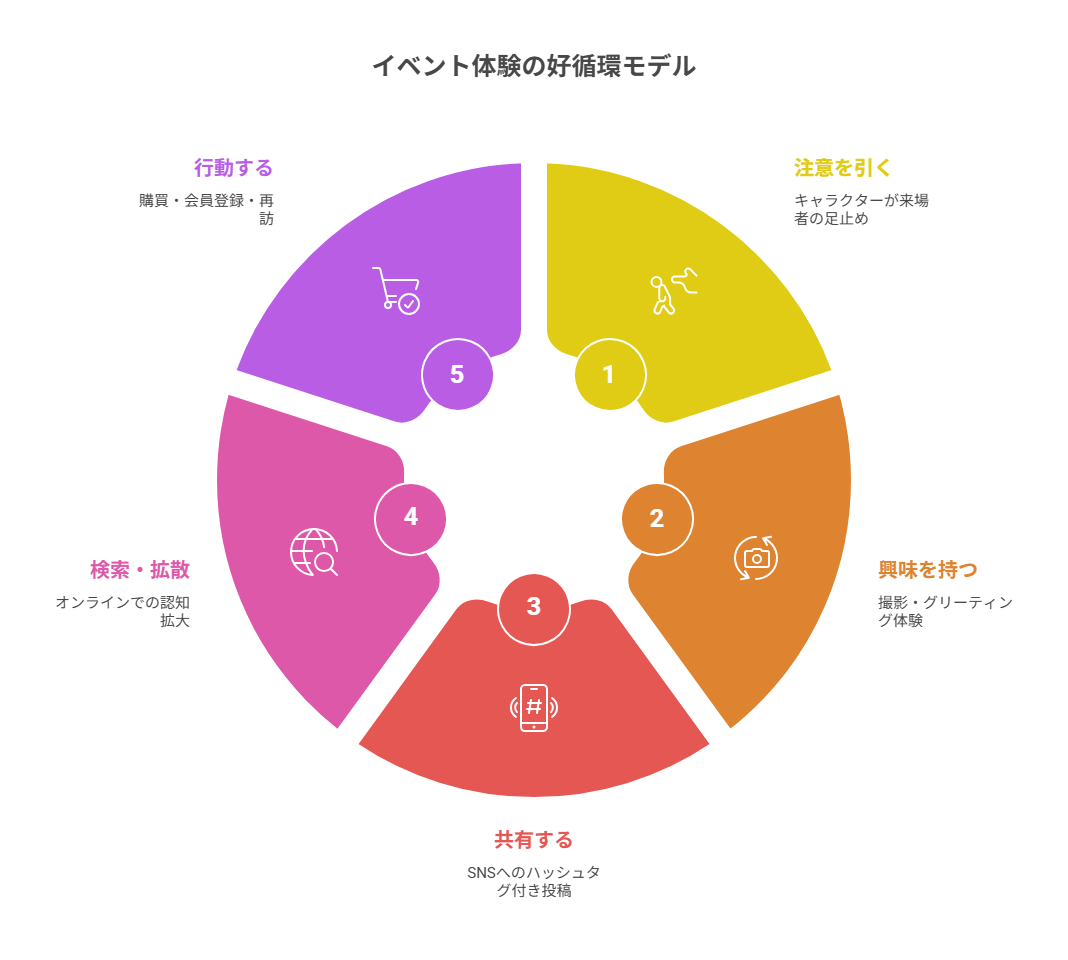

展示会や店頭でキャラクターを活用すると、来場者との接点が劇的に変わります。写真撮影をきっかけにSNSへ投稿され、その投稿を見た人が「行ってみたい」と再訪を検討する——こうした好循環が、オンラインとオフラインを繋ぐ強力な接着剤として機能するわけです。

実際、JNTO(日本政府観光局)の報告によると、台湾の大型旅行博では各4日間で約30万人が来場し、特定ブースには約8万人が訪れたケースがあります(参考:JNTO『市場動向トピックス』|2024|主催者発表及び出展者集計に基づく数値)。こうした大規模イベントでも、来場者の体験価値を高める工夫が成果を左右します。

しかし、多くの担当者が直面するのは「どう運営すればいいのか」「予算に見合う効果が出るのか」という実務の壁です。着ぐるみの動線設計、撮影会のオペレーション、安全管理、そしてROI測定——それぞれに実践的なノウハウが必要になります。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間にわたりキャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、イベント運営の実践手法を体系的に研究してきました。その知見を、中小企業でも実践可能な形に落とし込んでお伝えします。

この記事では、予算別×目的別×7ステップで、準備から当日運営、効果測定まで一気通貫に解説します。10万円台から始められる小規模イベントから、100万円超の展示会ブースまで、あなたの予算と目的に合わせた実践プランが見つかるはずです。

さらに、実務で即使える3つのテンプレート(運営チェックリスト、スタッフ台本サンプル、KPIログシート)もダウンロードできるようにしています。初めての方でも、この記事を読めば明日から動き出せる——そんな実践的な内容をお届けします。

第1章:イベント活用の5つの効果

キャラクターをイベントで活用すると、単なる集客以上の多面的な効果が生まれます。ここでは、実務で特に重要な5つの効果を、具体的なメカニズムとともに解説します。

1-1 集客力の向上

着ぐるみは、とにかく目立ちます。店頭やモールの通路に立つだけで、通行人の視線を集め、足を止めさせる”視認性”があるんです。

特に効果的なのが、子連れファミリー層への訴求です。子どもは本能的にキャラクターに引き寄せられ、「写真撮りたい!」と親にせがみます。親も「せっかくだから」と立ち寄ることで、想定していなかった層が来店・来場するきっかけになります。

展示会でも同様です。ブースの前にキャラクターが立つことで、通路を歩く来場者の注意を引き、「何のブースだろう?」と興味を持ってもらえます。B2Bの展示会であっても、まずは”足を止めてもらう”ことがすべての始まりですから、この第一関門を突破する手段として極めて有効です。

立地・時間帯・導線を考慮した配置設計が重要です。例えば、モールなら週末午後の子連れが多い時間帯にエントランス近くへ配置、展示会なら開場直後と昼休憩後の人流が多いタイミングで前面に出すといった工夫が、集客効果を最大化します。

1-2 認知度の向上

イベントで写真を撮ってもらうと、その瞬間から拡散が始まります。

来場者がSNSに投稿すると、そのフォロワーにも情報が届きます。ハッシュタグを付けてもらえば、関連する検索でも見つけてもらいやすくなります。こうして、イベント会場にいない人々にまで認知が広がっていくわけです。

さらに、体験は記憶に残りやすいという特性があります。キャラクターと触れ合った、写真を撮った、という体験は、単にチラシを見たり広告を見たりするよりもずっと印象深く、後日その企業やブランドを思い出すきっかけになります。

この「イベント→撮影→SNS投稿→拡散→再訪」という連鎖を設計図に落とし込むことが、認知拡大の鍵です。後述する「撮影→SNS→導線回遊」のオムニチャネル設計で、この流れを最適化していきます。

1-3 好意・会話の喚起

キャラクターは、会話のきっかけをつくります。

ブランディングの理論では、顧客が企業やブランドに対して抱く価値には複数の層があるとされています。機能的な価値(製品の性能や価格)だけでなく、情緒的な価値(愛着や共感)も重要です。キャラクターとの触れ合いは、まさにこの情緒的な価値を生み出す接点なんです。

来場者がキャラクターを見て笑顔になる、子どもが喜ぶ、その場で会話が生まれる——こうした瞬間が、ブランドへの好意を育てます。そしてその好意は、翌日のSNS投稿や友人との会話で「あのキャラクター、かわいかったよ」という形で広がっていきます。

実務的には、キャラクターの”らしさ”を一貫させることが重要です。設定書で定めた性格や口癖を、イベントでのスタッフ対応やパネル展示でも統一することで、来場者に「このキャラクターってこういう子なんだ」という印象を与え、感情移入を促します。

1-4 体験から行動へ(サンプル/登録/購買)

イベントの最終ゴールは、来場者に”次の行動”を起こしてもらうことです。

効果測定の観点から整理すると、イベントの成果は「目に見える経済的指標」と「目に見えない消費者心理」の両面で捉えることができます。例えば:

- 目に見える×経済的: クーポン回収率、QRコードスキャン数、その場での購買件数、会員登録数

- 目に見えない×消費者: 写真撮影率、笑顔の来場者数、滞在時間、SNS投稿件数

このフレームワークを使うと、イベント直後の行動(可視的なKPI)と、その後の好意形成(不可視的なKPI)の両方をバランス良く追いかけられます。

実務では、「キャラクターと写真を撮ったら、その場でQRコードから登録すると特典がもらえる」といった導線設計が効果的です。体験(撮影)と行動(登録)を直結させることで、コンバージョン率が高まります。

1-5 社内活性・地域連携

意外と見落とされがちなのが、社内や地域への波及効果です。

自社キャラクターが登場するイベントは、従業員や販売スタッフにとっても誇らしい瞬間です。「うちのキャラクター、人気だね」という実感が、社員のモチベーションや一体感を高めます。特に小規模企業では、全員参加型のイベント運営を通じて組織の結束が強まるケースが多いです。

また、自治体や商店街と連携したイベントでは、地域コミュニティとの関係構築にも繋がります。地域イベントにキャラクターが出演することで、「地元に根ざした企業」というイメージが醸成され、信頼感が高まります。

宮城県の事例では、地域連携型の「首都圏復興フォーラム」で来場者6,756人を記録し、別施策のスタンプラリーでは総参加者1,649人、応募181件という成果が報告されています(参考:宮城県『みやぎ観光戦略プラン 実施状況報告』|2024|R6報告書p.10, p.39より)。こうした数字は、地域連携の有効性を裏付ける一次データとして参考になります。

【内部リンク誘導】 キャラクター活用の全体像については、「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランで詳しく解説しています。また、中小企業向けの予算設計については予算50万円から始めるキャラクターマーケティング|中小企業の始め方・費用配分・90日計画を解説も参考にしてください。

第2章:イベント設計(目的→体験導線→スタッフオペ)

効果的なイベントは、準備段階の設計で8割が決まります。目的を明確にし、来場者の体験を導線として設計し、スタッフが迷わず動けるオペレーションまで落とし込む——この3ステップを丁寧に積み上げることが成功の鍵です。

2-1 目的とKPI設定

まず、「なぜこのイベントでキャラクターを使うのか」を明文化します。

キャラクターには役割があります。新製品の体験促進なのか、会員登録の獲得なのか、店舗への回遊促進なのか——目的によって、キャラクターの使い方は変わります。

KPIは、認知・好意・行動の3層で設定すると整理しやすいです:

- 認知層: 来場者数、写真撮影枚数、SNS投稿件数、ハッシュタグ到達数

- 好意層: 滞在時間、笑顔率(感覚値でも可)、アンケート好感度スコア

- 行動層: クーポン回収率、QRスキャン数、当日購入件数、後日来店率

これらを事前に数値目標として設定し、当日と事後に測定します。測定の仕組みについては、ダウンロード可能な「KPIログシート(dl-01)」にまとめていますので、ぜひ活用してください。

2-2 ペルソナと導線

次に、「誰に来てほしいのか」を具体化します。

ブランディングの実務では、ターゲット顧客を「友達」のように理解することが推奨されています。年齢・性別・職業といったデモグラフィック情報だけでなく、何に困っていて、どんな言葉をかけたら響くのか——そこまで深く考えることで、イベントでの接し方が変わってきます。

例えば、子育て中のママ層がターゲットなら、「お子さん、かわいいですね。一緒に写真撮りませんか?」という友達に話しかける距離感の一言が、参加のハードルを下げます。こうした声かけ脚本をスタッフ台本として用意しておくと、当日のオペレーションがスムーズです。

導線設計では、「来場→キャラクター発見→撮影待機→撮影→SNS投稿→次のアクション(試食/体験/登録)」という流れを図に落とし込みます。

イベントにおける来場者の行動は、マーケティングの『AISASモデル』で整理すると理解しやすくなります。Attention(注意を引く)、Interest(興味を持つ)、Search(検索する)、Action(行動する)、Share(共有する)の流れです。キャラクターは最初の『Attention』で絶大な効果を発揮し、撮影体験が『Interest』を喚起、その後のハッシュタグ検索やSNS投稿が『Search』と『Share』を促し、最終的な購買や登録といった『Action』に繋げる。この一連の流れを設計することが、イベント成功の鍵となります。

各ステップで滞留が発生しないよう、動線の幅や待機列の配置も事前にシミュレーションしておきましょう。

2-3 世界観とフォト体験の設計

撮影背景は、キャラクターの世界観を伝える重要な要素です。

ブランドには「価値の約束」があります。その約束を短く伝えるメッセージと、それを裏付ける証拠(実績や特徴)の二層構造で考えると、背景デザインがシンプルになります。

例えば:

- 背景ボード上部: 短い約束(「地球にやさしい○○」)

- 配布物やパネル: 証拠(「再生素材100%使用」「CO2削減30%達成」)

こうすることで、写真を見た人が「このキャラクターは、こういう価値を届けているんだな」と理解しやすくなります。

フォトスポットの設置場所も重要です。自然光が入る場所、SNS映えする背景、撮影者の立ち位置が確保できる広さ——これらを考慮して配置を決めます。

2-4 安全・動線・列管理

イベント運営で最優先すべきは安全です。

特に着ぐるみは視界が限られるため、ハンドラー(着ぐるみをサポートするスタッフ)の配置が必須です。転倒防止、緊急時の退避ルート、休憩サイクル(通常15〜20分ごと)を事前に決めておきましょう。

撮影列の管理も重要です。整理券のナンバリング、待ち時間の掲示、列の区切り方——これらを曖昧にすると、混雑時にトラブルの元になります。

同伴する子どもへの配慮も忘れずに。特に児童が写る写真をSNSに投稿する際は、保護者の同意を得るルールを明確にしておく必要があります。個人情報保護委員会の指針では、特定の個人を識別できる写真は個人情報に該当し得るとされており、利用目的の明示と適切な保管が求められています(参考:個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』|2024改訂)。

安全運営のためのチェックリストを表形式でまとめました:

| チェック項目 | 確認内容 | 担当者 |

|---|---|---|

| 着ぐるみ視界確認 | 視界範囲の事前テスト | 演者 |

| ハンドラー配置 | 常時サポート体制 | 運営責任者 |

| 休憩サイクル | 15-20分ごとの休憩 | タイムキーパー |

| 緊急退避ルート | 会場図への記載 | 安全管理者 |

| 撮影同意取得 | 掲示と口頭確認 | 受付スタッフ |

| 列整理方法 | 整理券/区切り位置 | 誘導スタッフ |

【内部リンク誘導】 キャラクター開発時の設定書作成については、キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】で詳しく解説しています。

第3章:当日運営(着ぐるみ運用・撮影会・グリーティング)

準備が整ったら、いよいよ当日運営です。着ぐるみの運用方法、撮影会のオペレーション、そして店頭と展示会の違いを押さえることで、スムーズな進行と高い満足度を実現できます。

3-1 着ぐるみ運用の基本

着ぐるみを着用するスタッフ(演者)にとって、最大の課題は視界と体力です。

- 視界と可動域

多くの着ぐるみは、目の位置が頭部内側にあり、視界が極端に狭くなります。下が見えない、横が見えないケースも多く、階段や段差での転倒リスクが常にあります。演者には事前に会場を歩いてもらい、危険箇所を把握させましょう。可動域も限られます。腕が上がらない、首が回らないといった制約があるため、演者には「できる動き」と「できない動き」を事前に確認してもらいます。無理な動きで衣装が破れたり、演者が怪我をしたりするリスクを避けるためです。 - 休憩サイクル

着ぐるみ内は高温多湿になりやすく、熱中症のリスクがあります。環境省の「熱中症予防情報サイト」では、WBGT(暑さ指数)が28℃を超えると厳重警戒、31℃を超えると運動原則中止とされています(参考:環境省『熱中症予防情報サイト』|2024|日常生活に関する指針)。イベント会場の温度を事前に確認し、15〜20分ごとの休憩を徹底します。休憩時は冷却ベストや保冷剤、水分補給を用意しておきましょう。 - ハンドラー配置

ハンドラーは、演者の”目”となり”声”となる存在です。来場者との距離を調整し、写真のタイミングを合図し、緊急時には演者を安全な場所へ誘導します。ハンドラーがいるかいないかで、運営の安定度が大きく変わります。 - 搬入・更衣・温湿度管理

衣装の搬入時は、シワや破損がないか確認します。更衣室は演者が着替えやすい広さを確保し、エアコンで室温を調整しておくと、演者の負担が軽減されます。

【深掘りコラム】なぜ一流のハンドラーは「喋らない」のか?

イベント成功の鍵を握るハンドラー。彼らの役割は単なる介添人ではありません。実は、キャラクターの「世界観」を守る守護者なのです。例えば、キャラクターが話さない設定の場合、ハンドラーが来場者との会話を代行しますが、その際「○○(キャラ名)は、皆さんと会えて嬉しいそうですよ」と、あくまでキャラクターの気持ちを“通訳”するに留めます。決して自分の言葉でキャラクターを語りません。この徹底した役割分担が、来場者の没入感を高め、キャラクターへの感情移入を促します。ハンドラーは演者の「目」であり「声」であると同時に、ブランドの世界観を守る「最後の砦」なのです。

3-2 撮影会オペ&回遊設計

撮影会は、イベントの中核です。ここでの体験が、その後のSNS拡散や再訪に直結します。

撮影→SNS→導線回遊のオムニチャネル設計

統合的なコミュニケーション設計の観点から、撮影を起点に次の導線を描きます:

- 撮影: キャラクターとのフォト体験

- SNS投稿: ハッシュタグ付き投稿を促す(QRコードで誘導)

- 導線回遊: 投稿完了者に特典(試食券、体験チケット、割引クーポン)を渡し、次のブースや店舗へ誘導

この流れを図示した「オムニ導線図」をイベント前にスタッフ全員で共有しておくと、当日の動きがスムーズです。

ナンバリング整理券・QR配布

混雑時は整理券を配布します。ナンバリングすることで、来場者は自分の順番が分かり、ストレスが軽減されます。

QRコードは、撮影後のSNS投稿を促すツールとして有効です。「このQRコードから投稿すると、特典がもらえます」と案内することで、投稿率が高まります。

投稿同意の運用

撮影した写真を公式アカウントで使用する場合は、事前に同意を得ます。掲示ボードで告知し、口頭でも確認することでトラブルを防ぎます。

3-3 店頭/展示会の差分対応

店頭イベントと展示会では、来場者の行動パターンが異なります。

店頭イベント

- 滞在時間が短い(数分〜10分程度)

- 衝動購買を誘発しやすい

- ファミリー層が多い

- 写真撮影→すぐ購入の導線が効果的

店頭では、「今だけ」「ここだけ」の限定感を演出し、その場での購買につなげます。撮影後に「今日はキャラクターが来ているので、特別価格です」と案内することで、即決を促します。

展示会

- 滞在時間が長い(10分〜30分程度)

- 案件化・名刺獲得が目的

- ビジネスパーソンが中心

- 写真撮影→資料請求→後日商談の導線

展示会では、キャラクターを「会話のきっかけ」として活用します。撮影後に「詳しい資料をお渡しします」と自然に商談へ誘導する流れを設計します。

キャラクターの性格によって、話しかけ方も変えられます。例えば、親しみやすい「道化師」タイプなら、アイスブレイクとして「お疲れ様です!一緒に写真撮りませんか?」と気軽に声をかける。一方、知的な「賢者」タイプなら、「新しい技術をご紹介できます」と案内役に徹する——こうした性格に応じた役割分担が、来場者の印象に残ります。

【内部リンク誘導】 キャラクターグッズの展開については、「在庫リスクゼロで黒字化!キャラクターグッズ戦略|POD活用で始める5ステップ【専門家が解説】」で、ファンコミュニティの形成についてはキャラクターファンを『熱狂』させる!90日で成果を出すコミュニティ構築・運用戦略【2025年版】で詳しく解説しています。

第4章:予算別ガイド(小規模〜中規模〜大規模)

「いくらかかるの?」は、イベント企画で最も気になる点です。ここでは、予算規模別に実現可能な内容とコストの内訳を示します。

| 予算規模 | 実現できること(一例) | コスト内訳(主要項目) | 適した場面 |

|---|---|---|---|

| 小規模

(10万〜30万円) |

・レンタル着ぐるみでの撮影会 ・簡易フォトブース設置 ・SNS投稿キャンペーン |

・着ぐるみレンタル費 ・スタッフ人件費(2名程度) ・簡易装飾費 |

・商店街イベント ・小規模店舗の週末販促 ・地域の祭りへの出店 |

| 中規模

(30万〜100万円) |

・撮影会+サンプル配布 ・ミニゲームや抽選会 ・ポップアップブースでの商品展示 |

・着ぐるみ制作/レンタル費 ・スタッフ人件費(5名程度) ・ブース装飾費、ノベルティ費 |

・ショッピングモールでの催事 ・地域イベントでのスポンサー出展 ・新商品発売キャンペーン |

| 大規模

(100万円〜) |

・大型展示会ブース ・MC付きのミニショー ・プロカメラマンによる撮影サービス |

・展示会出展料 ・着ぐるみ制作・維持費 ・チーム人件費(10名〜)、演出費 |

・大型展示会(東京ビッグサイト等) ・企業の周年記念イベント ・新規事業の大規模PR |

コスト内訳は一般的な相場に基づく参考値です。実際の費用は依頼先や仕様により変動します。

4-1 小規模(10万〜30万円)

実現できる内容

- レンタル着ぐるみ(1日)

- 最小スタッフ構成(演者1名+ハンドラー1名)

- フォト背景簡易版(バナースタンド)

- SNS誘導のみ(QRコード配布)

コスト内訳

- 着ぐるみレンタル: 1〜3万円/日

- スタッフ人件費(2名×8時間): 4〜6万円

- 背景制作・印刷: 2〜3万円

- 備品(整理券、QRコード印刷等): 1万円

- 雑費(交通費、保険等): 1〜2万円

- 合計: 約10〜15万円

適した場面

- 商店街のイベント

- 小規模店舗での週末キャンペーン

- 地域の祭りへの出店

小規模でも、SNS拡散を意識した設計にすることで、投資以上の認知効果を得られます。ポイントは、「撮影→投稿→特典」の導線をシンプルに設計すること。複雑な仕組みは避け、1アクションで完結する流れを作りましょう。

4-2 中規模(30万〜100万円)

実現できる内容

- 撮影会+サンプル配布

- スタッフ増員(演者2名交代制+ハンドラー2名+受付1名)

- 抽選会・ミニゲーム設置

- ポップアップブースでの商品展示

- SNS投稿キャンペーン連動

コスト内訳

- 着ぐるみレンタル/制作: 10〜30万円

- スタッフ人件費(5名×2日): 15〜20万円

- ブース装飾・背景制作: 10〜15万円

- サンプル・ノベルティ: 10〜15万円

- 抽選景品: 5〜10万円

- 備品・機材: 3〜5万円

- 雑費: 2〜5万円

- 合計: 約55〜100万円

適した場面

- ショッピングモールでの2日間イベント

- 地域イベントでのメインスポンサー出展

- 新商品発売記念キャンペーン

中規模になると、複数の導線を設計できます。撮影だけでなく、サンプル配布や抽選会を組み合わせることで、滞在時間を延ばし、ブランド体験を深めることができます。

4-3 大規模(100万円〜)

実現できる内容

- 展示会ブース(大型ブース)

- MC+キャラクター+カメラマン+受付チーム

- 予約制ミニショー(1日3回公演)

- プロ撮影+その場でプリント配布

- ブース内体験コンテンツ(VR、試遊等)

コスト内訳

- 展示会ブース出展料: 30〜50万円

- 着ぐるみ制作/レンタル: 20〜50万円

- スタッフ人件費(10名×3日): 40〜60万円

- ブース装飾・設営: 30〜50万円

- 撮影機材・プリント: 10〜20万円

- ノベルティ・パンフレット: 10〜30万円

- MC・演出費: 10〜20万円

- 雑費: 5〜10万円

- 合計: 約155〜290万円

適した場面

- 大型展示会(東京ビッグサイト等)

- 企業の周年記念イベント

- 新規事業の大々的PR

大規模イベントでは、ROI測定が特に重要になります。名刺獲得数、商談化率、後日成約率まで追いかけることで、投資の妥当性を判断できます。

【内部リンク誘導】 予算設計の詳細は、予算50万円から始めるキャラクターマーケティング|中小企業の始め方・費用配分・90日計画を解説、全体的な活用方法については「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランを参照してください。

第5章:効果測定と改善(イベントROIの測り方)

イベントをやりっぱなしにせず、効果を測定し、次回に活かす——このサイクルが、継続的な改善につながります。

5-1 測定すべきKPIとデータ収集方法

イベントの成果は、目的応じて「認知」「好意」「行動」の3つの階層でKPIを設定すると整理しやすくなります。具体的な指標と測定方法を以下の表にまとめました。

| 評価軸 | 代表的なKPI | 測定方法(例) | 目標設定のヒント |

|---|---|---|---|

| 認知

(知ってもらえたか) |

・キャラクター接触数 ・ハッシュタグ投稿件数 ・SNSリーチ数 |

・撮影参加者数をカウンターで計測 ・SNSでハッシュタグをモニタリング ・SNS分析ツールでインプレッション確認 |

・過去イベントや類似事例と比較

・会場全体の来場者数に対する接触率で設定 |

| 好意

(好きになってもらえたか) |

・来場者の笑顔率 ・アンケート満足度 ・SNSのポジティブコメント率 |

・スタッフによる定点観測(感覚値) ・撮影後の簡易アンケート実施 ・SNS投稿のセンチメント分析 |

・NPS(推奨度)などを導入

・定性的なコメントも重視し、次回への改善点を探る |

| 行動

(動いてもらえたか) |

・クーポン回収/使用率 ・QRコードスキャン数 ・当日売上 or 名刺獲得数 |

・レジや受付でクーポンを回収・集計 ・UTMパラメータ付きQRでアクセス計測 ・POSデータや名刺管理ツールで記録 |

・イベント投資額に対する直接的なリターンを算出

・商談化率や後日来店率など、中長期的な指標も追跡 |

本表は一般的なKPI設定の枠組みであり、具体的な目標値はイベントの目的や規模に応じて設定する必要があります。

これらのKPIを「KPIログシート(dl-01)」に記録し、イベント前の目標値と比較します。

5-2 ROI計算の実践

ROIは、次の式で計算します:

ROI(%) = (効果 – 投資額) / 投資額 × 100

効果の算出方法

直接効果(短期):

- 当日売上

- クーポン使用による売上

- 名刺から商談化した案件の受注額

間接効果(中長期):

- SNS拡散による広告換算値

- ブランド認知度向上による将来売上増

- 顧客生涯価値(LTV)の向上

間接効果は算出が難しいため、まずは直接効果を基準にROIを計算し、間接効果は補足情報として扱うのが現実的です。

計算例

- 投資額: 50万円

- 当日売上: 30万円

- 後日クーポン売上: 20万円

- 合計効果: 50万円

- ROI = (50万円 – 50万円) / 50万円 × 100 = 0%

この場合、投資を回収できたが利益は出ていません。しかし、SNS投稿が100件あり、リーチが5万人に達したとすれば、広告換算で数十万円の価値があると考えられます。こうした間接効果を加味すると、実質的にはプラスと判断できるでしょう。

撮影枚数のカウント

受付でカウンターを使い、撮影組数を記録します。デジタルカウンター(100円ショップで入手可)を使えば、手間なく正確にカウントできます。

QRコードの追跡

QRコードにはUTMパラメータを付けることで、Google Analyticsで流入を追跡できます。「どのQRから何人が登録したか」が分かれば、次回の改善点が見えてきます。

アンケートの実施

撮影後に簡単なアンケート(3問程度)を実施します。「楽しかったですか?」「また来たいですか?」「SNSに投稿しますか?」といった短い質問で、満足度を把握できます。

5-3 PDCAサイクルの回し方

測定したデータをもとに、次回のイベントを改善します。

- Plan(計画): KPI目標を設定

- Do(実行): イベント実施

- Check(評価): KPI実績を測定・分析

- Action(改善): 次回への改善点を洗い出し

例えば、「撮影参加率が低かった」という結果が出たら、次回は「撮影場所の視認性を高める」「特典を魅力的にする」といった改善策を試します。

小さな改善を積み重ねることで、イベントの精度が上がり、ROIも向上していきます。

【内部リンク誘導】 ROI測定の詳細については、キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で詳しく解説しています。

第6章:安全管理とリスク対策【チェックリスト付】

イベントには、常にリスクがあります。事前の準備と当日の対応で、トラブルを最小化しましょう。

6-1 安全管理(熱中症・転倒・迷子)

熱中症対策

着ぐるみ内は高温になりやすく、熱中症リスクが高まります。WBGT(暑さ指数)を測定し、基準を超えたら運営を中止する勇気も必要です。

- WBGT 25℃未満: 注意(水分補給)

- WBGT 25〜28℃: 警戒(休憩増やす)

- WBGT 28〜31℃: 厳重警戒(運営検討)

- WBGT 31℃以上: 運動原則中止

演者には、こまめな水分補給と休憩を義務付けます。熱中症の初期症状(めまい、吐き気)が出たら、すぐに演者を交代させましょう。

転倒防止

着ぐるみは視界が悪く、足元が見えないため、段差や階段での転倒リスクがあります。ハンドラーが常にサポートし、危険箇所では手を貸します。

会場の事前チェックで、段差やマットのずれ、滑りやすい床を確認し、必要に応じてテープで段差を目立たせるなどの対策を講じます。

迷子対応

子連れが多いイベントでは、迷子が発生することがあります。受付に迷子対応窓口を設け、館内放送やスタッフ間の連絡体制を整えておきます。

6-2 炎上リスクの予防

SNSでの炎上は、一瞬でブランドイメージを損ないます。特に、以下の点に注意が必要です。

政治・宗教・差別的表現の回避

キャラクターのコメントや演出で、特定の政治的立場、宗教、差別的な内容を連想させる表現は避けます。スタッフには事前にNG集を共有し、迷ったら発言しないルールを徹底します。

不適切な写真撮影の防止

キャラクターとの撮影で、不適切なポーズや触り方をする来場者がいる場合、スタッフが丁寧に制止します。「このキャラクターは、こういう接し方が好きなんです」とキャラクター設定を理由に説明すると、角が立ちにくいです。

SNS投稿の監視

イベント中とイベント後は、ハッシュタグを監視し、ネガティブな投稿や不適切な内容がないかチェックします。問題がある場合は、初動で丁寧に対応することが炎上拡大を防ぎます。

6-3 保険と契約

イベントには、万が一に備えた保険が必要です。

イベント保険

来場者の怪我、スタッフの事故、設備の破損に対応するイベント保険に加入します。1日数千円から加入できるプランもあるので、小規模イベントでも検討しましょう。

着ぐるみレンタル契約

レンタル着ぐるみの場合、破損・汚損の責任範囲を契約書で確認します。通常使用での汚れは免責、故意の破損は賠償責任ありといった条件を事前に把握しておきます。

スタッフの雇用契約

イベントスタッフを外部から雇う場合、労働条件(時給、労働時間、休憩)を明記した契約を交わします。トラブル防止のため、書面で残すことが重要です。

【内部リンク誘導】 法的リスクについては、「まさかウチも?キャラクター法的リスク33,019件の実例から学ぶ著作権・商標・契約トラブル対策」で、炎上対策については「キャラクター炎上対策の決定版|予防から初動対応、鎮火後までプロが教える【実践ツール付】」で詳しく解説しています。

第7章:成功事例とノウハウ(匿名化事例)

実際のイベント事例から、成功のポイントを学びましょう。個社名は匿名化し、再現可能な要素に焦点を当てて紹介します。

7-1 地方菓子メーカーの店頭イベント

背景

地方の老舗菓子メーカーが、新商品の認知拡大を目的に週末店頭イベントを実施。

施策

- 着ぐるみ(自社キャラクター)1体

- 試食コーナー併設

- 撮影後にInstagramハッシュタグ投稿を促す(特典:割引クーポン)

KPI

- 来店客数: 通常比+12%

- ハッシュタグ投稿: 週50件

- クーポン使用率: 35%

成功要因

試食×撮影×クーポンの三点セットが、来店から購買までの導線を作った。地元FM局での事前告知も効果的で、「キャラクターが来る」という情報が地域に浸透した。

再現ポイント

中小企業でも、地域密着型メディア(FM、地域紙)と組み合わせることで、認知を広げられます。

7-2 工務店の地域防災イベント

背景

地域の工務店が、CSR活動として防災教室を開催。自社の職人キャラクターを登場させた。

施策

- 防災教室に職人キャラクターが登場し、耐震工法を説明

- 地域紙に事前掲載

- 自社サイトで施工事例への導線を設置

KPI

- 参加者数: 120名

- 資料請求: 月8件→15件

- 現地調査依頼率: 45%

成功要因

社会的意義(防災)と専門性(耐震)を交差させたテーマ設定が、参加ハードルを下げた。キャラクターが「親しみやすさ」を演出し、営業色を薄めたことで、自然な導線ができた。

再現ポイント

B2Bでも、地域貢献×キャラクターの組み合わせは有効です。「売り込み」ではなく「価値提供」の文脈でイベントを設計しましょう。

7-3 SaaSスタートアップの展示会出展

背景

B2B SaaS企業が、IT展示会に初出展。技術的な説明が難しいサービスを、キャラクターで可視化。

施策

- FAQの難解概念をキャラクターが擬人化したマンガパネルを展示

- 撮影会でブースへ誘導

- ホワイトペーパーダウンロード特典

KPI

- 名刺獲得: 250枚(3日間)

- ホワイトペーパーDL率: 3.2倍(前回比)

- 無料トライアル申込率: 18%

成功要因

技術的な複雑さをキャラクターで「やさしく」伝えたことで、非技術者の決裁者にも理解されやすくなった。撮影会で人を集め、その後の説明で商談化につなげる流れが効いた。

再現ポイント

B2B展示会でも、「まずは足を止めてもらう」ことが第一歩です。キャラクターは、その入口として機能します。

主催者発表によれば、CEATEC 2024の登録来場者数は前年比+25.8%増の112,014人を記録しました(参考:INTERNET Watch|2024|JEITA発表に基づく数値)。このデータから専門家として言えるのは、技術系のBtoB展示会であっても、体験価値やコミュニケーションの重要性が増しているということです。複雑な技術やサービスを直感的に伝え、会話のきっかけを作るキャラクターの役割は、今後ますます重要になるでしょう。単なる製品展示から脱却し、『記憶に残る体験』を提供できたブースこそが、多くの名刺獲得と商談化に繋がるのです。

【内部リンク誘導】 成功事例の詳細分析は、なぜ成功?キャラクターマーケティング事例から学ぶ5つの共通パターンと再現のコツ【大企業・中小企業15選】で紹介しています。

まとめ

キャラクターのイベント活用は、単なる「かわいい演出」ではありません。来場者の記憶に残り、SNSで拡散され、行動を促す——戦略的に設計された体験価値の提供なんです。

この記事で解説した7つのステップを振り返りましょう:

- 効果の理解: 集客、認知、好意、行動、社内活性の5つの効果

- 目的設定: KPIを認知・好意・行動の3層で設計

- 体験設計: ペルソナと導線、世界観とフォト体験

- 安全管理: 熱中症対策、転倒防止、列管理

- 当日運営: 着ぐるみ運用、撮影会オペ、店頭/展示会の差分

- 予算別プラン: 10万円台から100万円超まで

- 効果測定: 5つのKPI測定とROI計算

重要なのは、「小さく始めて、改善を重ねる」ことです。最初から完璧を目指さず、まずは10〜30万円の小規模イベントで経験を積み、データを取り、次回に活かす——このサイクルを回すことで、投資効果は確実に高まっていきます。

イベントは、オンラインとオフラインを繋ぐ強力な接点です。キャラクターという「顔」があることで、その接点はより温かく、記憶に残るものになります。

ぜひ、この記事で紹介したテンプレートやチェックリストを活用しながら、あなたの会社ならではのキャラクターイベントを実現してください。

さらに学びたい方へ

キャラクターマーケティングの全体像については、キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説をご覧ください。また、ROI測定の詳細はキャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で解説しています。ファンコミュニティ形成の具体的な手法については、キャラクターファンを『熱狂』させる!90日で成果を出すコミュニティ構築・運用戦略【2025年版】で詳しくご紹介しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 着ぐるみを持っていないのですが、レンタルだけでも効果はありますか?

はい、レンタルでも十分効果があります。重要なのは、キャラクターの「らしさ」を演出することです。レンタル着ぐるみでも、スタッフの声かけや背景デザインで世界観を統一すれば、来場者に一貫したブランド体験を提供できます。まずはレンタルで試し、効果が確認できたら自社制作を検討するのが現実的です。

Q2. 小規模イベント(予算20万円以下)でも、SNS拡散は期待できますか?

可能です。SNS拡散の鍵は、「撮りたくなる」「投稿したくなる」仕掛けです。予算が少なくても、フォトスポットの背景デザインを工夫し、ハッシュタグを分かりやすく提示し、投稿特典を用意すれば、拡散は期待できます。実際、地方の小規模イベントでも週50件以上の投稿を獲得した事例があります。

Q3. 展示会での名刺獲得率を高めるコツは?

キャラクターを「会話のきっかけ」として活用することです。撮影後に「詳しい資料をお渡しします」と自然に誘導し、その流れで名刺交換につなげます。また、ブース内にキャラクターが説明する技術パネルを設置することで、「これ、分かりやすいね」という会話が生まれ、商談化率が高まります。

Q4. 着ぐるみ演者の熱中症が心配です。どう対策すればいいですか?

休憩サイクルを15〜20分ごとに設定し、厳守してください。演者には冷却ベストや保冷剤を用意し、休憩時は必ず水分補給をさせます。WBGTが28℃を超えたら厳重警戒、31℃を超えたら運営中止を検討します。演者の体調を最優先し、無理をさせないことが最大の対策です。

Q5. イベント後のフォローは、どうすればいいですか?

SNS投稿をモニタリングし、反応があった投稿には「いいね」やコメントで返信します。クーポンを配布した場合は、使用率を追跡し、未使用者にはリマインドメールを送ります。また、イベントで得た名刺は、1週間以内にフォローメールを送り、資料やサンプルを提供することで、商談化率を高めます。