日本で成功したキャラクター。その愛らしい姿は国内で多くのファンを獲得し、売上にも貢献してきました。

しかし、いざ海外展開となると話は違います。「翻訳すれば大丈夫」「可愛ければ世界共通」そんな甘い考えで挑んだ企業が、次々と撤退を余儀なくされているのが現実です。

実は、文化の壁、色の意味の違い、宗教的タブー、法規制…考慮すべき要因は想像以上に多いんです。私もWEBマーケティング支援を通じて、多くの企業の海外展開を見てきましたが、準備不足による失敗は本当に多い。北米市場は約3兆円、中国市場は約2兆円という巨大な市場があるにも関わらず(参考:JETRO|2024|コンテンツの世界市場・日本市場の概観)、そのポテンシャルを活かせていないケースがほとんどです。

でも、適切な準備と文化への理解があれば、キャラクターは国境を超えて愛される存在になれます。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間キャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、実際に50カ国以上でキャラクター展開を成功させた実務経験から、海外展開の本質的なポイントを体系化しました。

本記事では、海外展開の可否判断から、優先国の選定、文化に合わせたローカライズ設計、現地での運用体制構築、そして最初の90日間で実行すべきアクションプランまで、実践的なステップをお伝えします。「何から手をつければいいのか分からない」そんな悩みを抱える皆さんに、明確な道筋を示していきます。

キャラクターマーケティングの企画から運用までの全体像については、「キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説」でも詳しく解説しています。

第1章:海外展開の可否判断と優先国選定

海外展開の前に、まずは国内でのキャラクターマーケティングの基本を固めることが重要です。キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説で、全体像と実践方法を学んでください。

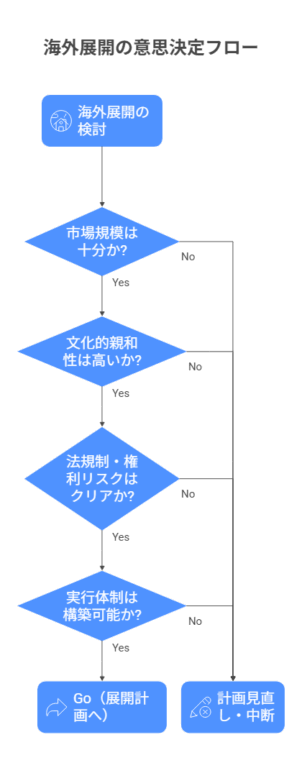

展開すべきか?意思決定フレーム(市場規模×親和性×法規×体制)

海外展開を検討する前に、まず問うべきことがあります。「本当に海外展開が必要なのか?」という根本的な問いです。

19年間の経験から言えるのは、国内で十分な成果を上げていないキャラクターが、海外で成功することはほぼないということ。まずは日本市場での位置づけを冷静に評価することから始めましょう。

海外展開の意思決定には、私が実践で使っている「4軸評価フレームワーク」が有効です。

- 【市場規模軸】:対象国のキャラクタービジネス市場規模を確認します。例えば、北米市場は約3兆円規模、中国市場は2兆円規模と言われていますが、これらの数字だけで判断してはいけません。実際に参入可能な市場規模(SAM:Serviceable Available Market)を算出する必要があります。ここで重要なのは、自社のキャラクターがターゲットとする層の市場規模を見極めること。例えば、幼児向けキャラクターなら、その国の0-6歳人口と世帯収入を掛け合わせて考える必要があるんです。

- 【親和性軸】:キャラクターの世界観やメッセージが、対象国の文化や価値観とどの程度マッチするか。これは本当に重要です。日本の「かわいい文化」は東南アジアでは受け入れられやすいですが、欧米では別のアプローチが必要になることが多いんです。実際、色彩心理学の研究では、同じ色でも文化によって全く異なる意味を持つことが明らかになっています(参考:九州大学|2020|色彩象徴の難易と変動について)。例えば、白色は日本では清潔や純粋を表しますが、中国では喪の色として認識されることもあります。

- 【法規制軸】:商標登録の可否、広告表現の規制、子ども向けコンテンツの規定など、法的な参入障壁を事前にチェックします。特に中国のような規制が厳しい国では、このチェックが成否を分けます。2025年に向けて商標法も改正されており、企業の実務担当者が注意すべき点も増えています(参考:特許庁|2023|令和5年法律改正(令和5年法律第51号)解説書)。マドリッド協定議定書(一つの手続きで複数国に商標出願できる国際的な枠組み)のような国際的な枠組みの活用も視野に入れる必要があります。

- 【体制軸】:現地でのパートナー確保、運用体制の構築可能性、投資余力など、実行面での準備状況を評価します。どんなに魅力的な市場でも、実行体制が整わなければ失敗は目に見えています。

私が見てきた中で、成功している企業は必ず現地に信頼できるパートナーを持っています。単なる代理店ではなく、文化的な橋渡しができる存在が不可欠なんです。

このフレームワークで自社の現在地を確認した上で、次のステップである文化の仮説づくりに進みましょう。

ターゲット文化の一次仮説づくり(カスタマージョブ×価値観差分)

海外展開で最も重要なのが、ターゲット国の文化理解です。ここでは、実践的な文化分析フレームワークを使って、仮説を構築していきます。

世界的な研究では、文化の違いを6つの指標(次元)で比較・分析する「ホフステードの6次元モデル」という手法が確立されています。これは、異文化理解のスタンダードなフレームワークの一つです。これをキャラクタービジネスに応用すると、実に興味深い示唆が得られるんです。

これらの文化的次元を理解した上で、「カスタマージョブ理論」を組み合わせます。その国の消費者がキャラクターに何を求めているのか、どんな「ジョブ」を解決しようとしているのかを明確にするんです。

例えば、中国の親世代は子どもの教育に非常に熱心です。キャラクターに求める「ジョブ」は単なる娯楽ではなく、「子どもの成長を助ける教育ツール」かもしれません。このような洞察があれば、ローカライズの方向性が明確になります。

優先国のスクリーニング手順(TOPS法:Total/Opportunity/Push/Safety)

では、具体的にどの国から始めるべきか?私が開発した「TOPS法」を使って、優先順位を決めていきましょう。

- T(Total market size):総市場規模

まず、対象国の総市場規模を確認します。ただし、GDP総額だけでなく、一人当たりGDPや可処分所得も考慮します。市場は大きくても、購買力がなければ意味がありませんから。 - O(Opportunity):機会の大きさ

競合状況と成長性を評価します。すでに強力な競合がいる成熟市場より、まだ空白地帯がある成長市場の方が、中小企業には有利かもしれません。

例えば、東南アジアのキャラクター市場は年率15%以上で成長しているという報告もあります。このような高成長市場では、後発でもチャンスがあるんです。 - P(Push factor):推進要因

現地のパートナー候補、政府支援、流通チャネルの充実度など、ビジネスを推進する要因を評価します。JETROのような公的機関の支援が受けられる国は、初期の展開がスムーズに進みやすいです(参考:東北経済産業局|2025|海外展開ガイドブック)。 - S(Safety):安全性

政治的安定性、法規制の透明性、知的財産保護の水準など、リスク要因を評価します。せっかく投資しても、模倣品が横行したり、急な規制変更で撤退を余儀なくされては元も子もありません。

このTOPS法で各国を点数化し、総合スコアの高い国から優先的に展開を検討します。ただし、機械的に決めるのではなく、自社の強みや経営資源も考慮して最終決定することが大切です。

【DL資料】海外展開”Go/No-go”判定チェックリスト

ここで、実際に使える判定チェックリストをご用意しました。以下の項目を確認し、70%以上クリアできれば、海外展開を前向きに検討する価値があります。

市場評価(各5点満点)

- [ ] 対象市場規模は十分か(10億円以上)

- [ ] 成長率は魅力的か(年率5%以上)

- [ ] ターゲット層は明確か

- [ ] 競合状況は参入可能か

文化適合性(各5点満点)

- [ ] キャラクターの世界観は受け入れられるか

- [ ] 現地の価値観と矛盾しないか

- [ ] カラーリングに問題はないか

- [ ] ネーミングは適切か

実行可能性(各5点満点)

- [ ] 投資予算は確保できるか(初期投資3000万円以上推奨)

- [ ] 現地パートナー候補はいるか

- [ ] 商標登録は可能か

- [ ] 3年間継続できる体制か

このチェックリストは、あくまで目安です。でも、これらの項目を一つずつ検証していくと、自然と準備すべきことが見えてくるはずです。

第2章:ローカライズ設計(名前/ビジュアル/ボイス&トーン/物語)

名称と呼称:発音・語感・意味の評価基準

キャラクター名のローカライズは、思っている以上に難しいんです。単純に音写(transliteration)すればいいというものではありません。

私が特に注意しているのは、以下の3つの評価基準です。

発音のしやすさ

その言語のネイティブスピーカーが自然に発音できるか。例えば、日本語の「つ」の音は、多くの言語では発音が困難です。「ピカチュウ」が世界的に成功した理由の一つは、どの言語でも比較的発音しやすい音の組み合わせだったことも大きいでしょう。

語感の印象

音の響きから受ける印象は文化によって異なります。硬い音(k、g、t)は力強さを、柔らかい音(m、n、l)は優しさを連想させることが多いですが、この感覚も文化差があるんです。

実際に現地の人に聞いてみると、思わぬ発見があります。ある日本のキャラクター名が、スペイン語圏では下品な言葉に聞こえてしまったという事例もありました。

意味の確認

最も重要なのが、その言語での意味です。偶然にも現地語で別の意味を持ってしまうことは珍しくありません。必ず複数の現地スピーカーに確認し、ネガティブな連想がないか徹底的にチェックする必要があります。

名前の変更は大きな決断ですが、時には思い切った判断も必要です。グローバル展開を見据えるなら、最初から複数言語でチェックしておくことをお勧めします。

ローカライズの基礎となるキャラクター設計については、キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】で、パーソナリティ設計とネーミングの詳細を解説しています。

ビジュアル適応:色・象徴・衣装・身体的特徴の調整

ビジュアルのローカライズは、文化的センシビリティが最も求められる領域です。

色の文化的意味

色彩が持つ文化的意味は、想像以上に多様です。研究によると、同じ色でも文化によって全く異なる感情や意味を連想させることが明らかになっています(参考:九州大学|2014|色相と意味の関連についての日中比較)。

例えば、赤色は中国では幸運と繁栄の象徴ですが、南アフリカでは哀悼の色です。緑色はイスラム圏では聖なる色ですが、インドネシアでは禁じられた色として認識される場合があります。

私が関わった案件(アジア市場向けの菓子ブランド)では、キャラクターのメインカラーは維持しつつ、パッケージの背景色を現地の幸運を象徴する色に微調整しただけで、受容性が大きく向上しました。コストはかかりますが、効果は確実にあります。

象徴とジェスチャー

キャラクターのポーズやジェスチャーも要注意です。日本では問題ない「OK」サインが、ブラジルでは侮辱的な意味を持つように、身体表現の解釈は文化によって大きく異なります。

特に注意すべきは、宗教的・政治的な象徴との類似性です。意図せずに特定の宗教や政治団体を連想させるデザインは、大きな問題に発展する可能性があります。

衣装の配慮

衣装のデザインでは、現地の服装規範を理解することが重要です。特に中東地域では、露出度に関する規制が厳格な場合があります。

ただし、過度に現地化しすぎると、キャラクターの独自性が失われてしまいます。コアとなる要素は維持しながら、文化的に配慮した調整を行うバランス感覚が大切なんです。

ボイス&トーン:言い回し・ユーモア・タブーの扱い

キャラクターの「声」、つまり話し方や表現方法も、文化によって調整が必要です。

言語レベルの設定

フォーマルな話し方か、カジュアルな話し方か。これは各文化の社会的規範によって適切なレベルが異なります。日本では敬語を使うキャラクターが信頼感を生みますが、アメリカではよそよそしく感じられるかもしれません。

年齢層によっても好まれる話し方は変わります。若者向けなら現地のスラングを適度に取り入れることも効果的ですが、やりすぎると不自然になってしまいます。

ユーモアの文化差

ユーモアほど文化的な違いが現れるものはありません。日本の「ボケとツッコミ」文化は、欧米ではなかなか理解されません。逆に、アメリカのサーカスティック(皮肉的)なユーモアは、アジアでは失礼と受け取られることがあります。

現地のコメディ番組を研究し、どんなユーモアが好まれるか理解することが大切です。無理にユーモアを入れるより、シンプルで温かみのある表現の方が安全な場合も多いんです。

タブーの把握と回避

各文化には独自のタブーがあります。宗教的タブー、政治的タブー、社会的タブー…これらを事前に把握し、慎重に避ける必要があります。

例えば、豚のキャラクターはイスラム圏では受け入れられません。数字の「4」は中国では不吉とされます。こうした基本的なタブーを押さえることから始めましょう。

物語のコアと可変要素:変えてよい/変えてはいけない境界線の定義

キャラクターの物語をローカライズする際、最も難しいのが「何を変えて、何を守るか」の判断です。

変えてはいけないコア要素

キャラクターの核となる価値観、基本的な性格、ブランドメッセージは変えてはいけません。これらを変えてしまうと、もはや同じキャラクターではなくなってしまいます。

例えば、「友情の大切さ」を伝えるキャラクターなら、この核となるメッセージは世界共通で維持します。ただし、友情の表現方法は文化によって調整が必要かもしれません。

柔軟に変更可能な要素

一方で、以下の要素は市場に合わせて柔軟に変更できます:

- サブキャラクターの設定

- 舞台となる場所

- 食べ物や遊びなどの文化的要素

- エピソードの展開方法

実際、世界的に成功しているキャラクターを見ると、コアは維持しながら、細部を巧みにローカライズしていることがわかります。

ローカライズの段階的アプローチ

私がお勧めするのは、段階的なアプローチです。最初は最小限の変更から始め、市場の反応を見ながら徐々に調整を加えていく。この方法なら、大きな失敗を避けながら、最適なバランスを見つけられます。

【図】ローカライズ設計マトリクス(固定要素/可変要素)

ここで、ローカライズの判断を整理するためのマトリクスをご紹介します。

【ローカライズ設計マトリクス】

■ 絶対固定(コア要素)

- キャラクターの基本理念

- ブランドメッセージ

- 主要な性格特性

- シンボルカラー(微調整は可)

■ 条件付き固定(セミコア要素)

- メインビジュアル

- 基本ストーリー構造

- キャラクター名(音写で対応可能な場合)

- 主要な関係性

■ 柔軟変更可(ローカル要素)

- サブキャラクター

- 背景設定

- 文化的ディテール

- 言語表現・ユーモア

■ 完全ローカライズ(現地要素)

- マーケティングメッセージ

- プロモーション方法

- 商品展開

- パートナーシップこのマトリクスを使って、各要素をどのレベルで扱うか明確にしておくと、ローカライズの一貫性を保ちやすくなります。

第3章:権利・法規・ブランドガバナンス

商標・著作・ライセンスの基本論点と国別差分チェック

海外展開で最初につまずくのが、知的財産権の問題です。各国で法制度が異なるため、慎重な準備が必要なんです。

商標登録の優先順位

まず押さえておくべきは、商標登録は「先願主義」の国がほとんどだということ。つまり、先に出願した者が権利を取得します。中国では、有名キャラクターの名前が第三者によって先に登録されてしまうケースが後を絶ちません。

2025年から施行された新しい商標出願プロトコルでは、費用体系が大きく変更されました(参考:特許庁|2023|令和5年法律改正解説書)。特に注意すべきは、詳細な商品・役務記載が必要な場合、追加料金が発生するようになったことです。

私の経験では、最低でも以下の3カテゴリーでの登録を推奨します:

- 第9類(デジタルコンテンツ、アプリ)

- 第28類(玩具、ゲーム)

- 第41類(教育、娯楽サービス)

著作権の扱いの違い

著作権は、多くの国で創作と同時に自動的に発生します。しかし、その保護範囲や期間は国によって異なります。

アメリカでは著作権登録をしておくと、侵害訴訟で有利になります。一方、中国では著作権登録が実質的に必須です。登録なしでは、権利行使が極めて困難になるからです。

ライセンス契約の注意点

現地企業とのライセンス契約では、以下の条項に特に注意が必要です:

- 品質管理条項:ブランド価値を守るため、品質基準の明確化と監査権の確保が重要

- テリトリー条項:独占権を与える地域の明確な定義

- サブライセンス条項:第三者への再許諾の可否と条件

- モラル条項:ブランドイメージを損なう行為の禁止

特に新興国では、契約書の現地語版と英語版で解釈の違いが生じることがあります。必ず現地の法律専門家のレビューを受けることをお勧めします。

ガイドラインの多言語化と使用許諾プロセス

ブランドガイドラインの整備は、海外展開の成否を左右する重要な要素です。

多言語ガイドラインの作成ポイント

単純な翻訳では不十分です。各言語の特性や文化的背景を考慮した「ローカライズ」が必要なんです。

例えば、日本語では曖昧な表現が好まれることがありますが、英語圏では明確で具体的な指示が求められます。「適切に使用してください」ではなく、「最小サイズは縦15mm、背景とのコントラスト比は4.5:1以上」といった具体的な数値を示す必要があります。

色指定も要注意です。PANTONE、CMYK、RGB、HEXコードをすべて明記し、現地の印刷環境でも再現できるようにします。

使用許諾プロセスの構築

効率的な承認プロセスの構築も重要です。私が推奨するのは、3段階の承認レベルです:

- 自動承認レベル:ガイドラインに完全準拠した使用(事後報告のみ)

- 簡易承認レベル:軽微な変更を含む使用(48時間以内に承認)

- 詳細審査レベル:大幅な変更や新規展開(1週間程度で審査)

デジタルツールを活用した承認システムを導入すれば、時差があっても円滑な運用が可能です。

【DL資料】海外版ブランドガイド(ロゴ・カラー・使用禁止例)雛形

実践的なブランドガイドの雛形をご用意しました。以下の構成を参考に、自社用にカスタマイズしてください。

【海外版ブランドガイドライン構成】

1. ブランドストーリー(1ページ)

- ミッション

- ビジョン

- コアバリュー

2. ビジュアルアイデンティティ(5ページ)

- ロゴ規定(最小サイズ、余白規定)

- カラーパレット(主要色、補助色)

- タイポグラフィ(指定フォント、代替フォント)

- キャラクター表現規定

3. 使用規定(3ページ)

- 推奨使用例

- 使用禁止例(DO NOT リスト)

- 背景色との組み合わせ

4. アプリケーション例(5ページ)

- デジタル媒体

- 印刷媒体

- 商品展開

- 空間演出

5. 承認プロセス(2ページ)

- 申請方法

- 承認基準

- 問い合わせ先このガイドラインは、現地パートナーとの認識のズレを防ぎ、ブランド価値を守る重要な武器になります。

固有名の扱い・機密保持・匿名化の原則

最後に、情報管理の重要性について触れておきます。

機密情報の定義と管理

何を機密情報とするか、明確に定義しておく必要があります。一般的には以下が含まれます:

- 未発表のキャラクター情報

- マーケティング戦略

- 売上データ

- パートナー企業との契約内容

現地スタッフやパートナー企業とは、必ずNDA(秘密保持契約)を締結します。ただし、国によってNDAの法的拘束力が異なることに注意が必要です。

情報漏洩リスクの最小化

情報は「知る必要がある人」だけに限定して共有します。特に、SNSでの情報発信には細心の注意を払いましょう。現地スタッフの個人アカウントからの情報漏洩も珍しくありません。

定期的な研修を実施し、情報管理の重要性を徹底することが大切です。

第4章:現地運用体制とKPI

体制:HQ-現地の役割分担(企画/制作/承認/モニタリング)

海外展開の成功は、本社(HQ)と現地の適切な役割分担にかかっています。

本社が担うべき役割

- ブランド戦略の立案

- コアコンテンツの開発

- 品質基準の設定と監査

- グローバル展開の統括

重要なのは、すべてをコントロールしようとしないこと。現地の創造性を活かす余地を残すことが、市場での成功につながるんです。

現地チームの責任範囲

- ローカルマーケティングの企画・実行

- 現地パートナーとの交渉・管理

- カルチャライズの提案と実装

- 日次のオペレーション

ただし、完全に任せきりにするのではなく、定期的なレポーティングと承認プロセスは維持します。

効果的なコミュニケーション体制

時差を考慮したコミュニケーション体制の構築が重要です。私が実践している方法は:

- 週次の定例ビデオ会議(録画して欠席者も確認可能に)

- 日次の簡潔なレポート(ダッシュボード形式)

- 緊急時のエスカレーションルートの明確化

デジタルツールを活用すれば、リアルタイムでの情報共有も可能です。SlackやMicrosoft Teamsなどのツールで、常に現地の状況を把握できる環境を整えましょう。

KPI設計:認知→好意→行動

海外展開のKPI設計は、段階的なアプローチが効果的です。

第1段階:認知の獲得(0-6ヶ月)

まずは、キャラクターの存在を知ってもらうことから始めます:

- リーチ数(SNS、メディア露出)

- インプレッション数

- ブランド認知率(サーベイ調査)

この段階では、数値の絶対値より、成長率を重視します。毎月20%以上の成長を目指しましょう。

第2段階:好意の醸成(6-12ヶ月)

認知が広がったら、次は好意度を高めます:

- エンゲージメント率(いいね、コメント、シェア)

- ブランド好意度スコア

- ファンコミュニティの規模

質的な指標も重要です。SNSでのコメント内容を分析し、ポジティブな感情が表現されているか確認します。

第3段階:行動への転換(12ヶ月以降)

最終的には、ビジネス成果につなげる必要があります:

- 商品購買率

- ライセンス収入

- イベント参加者数

- アンバサダー数

ただし、性急に収益化を急ぐと、ブランド価値を損なう可能性があります。まずはファンベースをしっかり構築することが大切なんです。

危機管理:文化炎上・誤訳・肖像/宗教タブーのリスク対応

海外展開では、思わぬところで炎上リスクが潜んでいます。

文化的炎上の予防策

最も効果的な予防策は、現地の文化アドバイザーを起用することです。単なる翻訳者ではなく、文化的なニュアンスを理解し、潜在的なリスクを指摘できる専門家が必要です。

また、コンテンツ公開前には必ず複数の現地スタッフでレビューを行います。「これ、大丈夫かな?」という違和感は、たいてい的中するものです。

炎上時の初動対応

万が一炎上してしまった場合、初動の48時間が勝負です:

- 事実確認(0-6時間):何が問題視されているか正確に把握

- 初期対応(6-12時間):謝罪が必要か、説明で済むか判断

- 本格対応(12-48時間):公式声明の発表、改善策の提示

重要なのは、言い訳をしないこと。文化的な無理解があったなら、素直に認めて改善する姿勢を示すことが信頼回復への近道です。

誤訳リスクの管理

機械翻訳の精度は向上していますが、キャラクターの世界観を表現するには不十分です。必ずネイティブチェックを入れ、できれば逆翻訳(バックトランスレーション)で意味のズレがないか確認します。

特に注意すべきは、キャッチフレーズやスローガンです。短い言葉ほど、誤解を生みやすいんです。

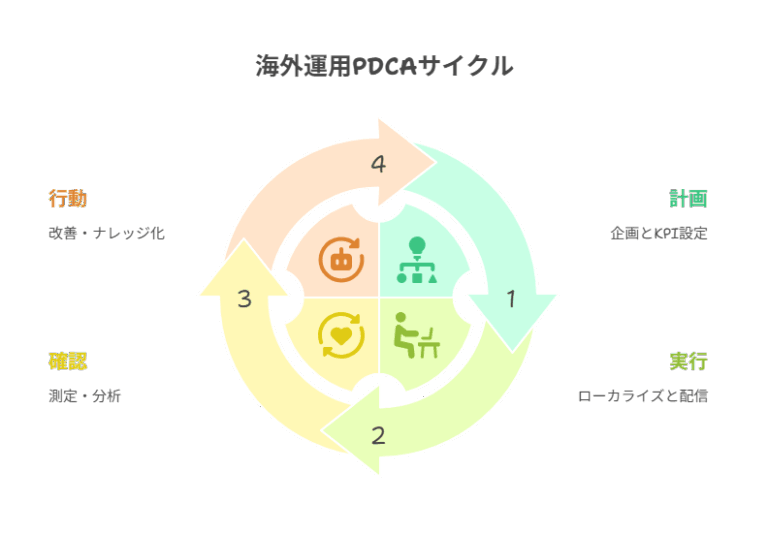

このサイクルは、3ヶ月を1単位として回すことをお勧めします。短すぎると改善の効果が見えず、長すぎると市場の変化に対応できなくなるからです。

失敗を恐れず、小さく始めて徐々に改善していく。これが海外展開の鉄則です。より詳細な失敗パターンとその具体的な回避策については「キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】」でも解説しています。

第5章:主要地域の”最初の一歩”ガイド

北米/欧州/東南アジア/中東の”やる/やらない”例

各地域には独自の文化コードがあり、それを理解することが成功への第一歩です。

北米市場の特徴

北米市場は個人主義的で、キャラクターにも独自性や個性が求められます。

- やるべきこと:キャラクターの詳細なバックストーリーを用意 / インタラクティブな体験の提供 / 多様性への配慮

- やってはいけないこと:過度に子供っぽいデザイン / 文化的ステレオタイプの使用 / 受動的なコンテンツのみの展開

実際、アメリカでは大人向けのキャラクターグッズ市場が急成長しています。子供だけでなく、ノスタルジーを感じる大人層もターゲットに含めることが重要なんです。

東南アジアの成長市場

東南アジアは、若年層が多く、デジタルネイティブな市場です。

- 成功のポイント:モバイルファーストのアプローチ / 現地インフルエンサーとのコラボレーション / 手頃な価格帯の商品展開

タイ、インドネシア、ベトナムなど、各国で宗教や言語が異なることも忘れてはいけません。イスラム教徒が多いインドネシアでは、ハラール対応も考慮する必要があります。

欧州市場の多様性

欧州は一つの市場として語られがちですが、実際は国ごとに大きく異なります。

フランスでは芸術性が、ドイツでは機能性が、イギリスではユーモアが重視される傾向があります。EU全体で展開する場合も、主要国ごとにローカライズ戦略を立てる必要があります。

特に注意すべきは、GDPR(一般データ保護規則)です。子供向けコンテンツでのデータ収集には厳格な規制があり、違反すると巨額の罰金が科される可能性があります。

中東市場の文化的配慮

中東市場は、購買力は高いものの、文化的な配慮が最も必要な地域です。

必須の配慮事項:

- 女性キャラクターの服装(露出を控える)

- 宗教的シンボルの回避

- 家族向けコンテンツの重視

一方で、高品質なものへの需要は高く、プレミアム路線も受け入れられやすい市場です。

配信チャネルの優先度とローカルコミュニケーションの勘所

各地域で効果的なチャネルは異なります。

ソーシャルメディアの地域差

2024年のデータによると、プラットフォームのシェアは地域によって大きく異なります(参考:Statista|2024|Most popular social networks worldwide as of January 2024):

- 北米:Instagram、TikTok、YouTube

- 欧州:Instagram、WhatsApp、Facebook

- 東南アジア:Facebook、LINE(タイ)、TikTok

- 中東:WhatsApp、Snapchat、Instagram

単にアカウントを作るだけでなく、各プラットフォームの文化を理解することが重要です。例えば、TikTokでは参加型のチャレンジが、Instagramではビジュアルストーリーテリングが効果的です。

リアル接点の重要性

デジタルが主流の時代でも、リアルな接点は依然として重要です。特にアジア市場では、ポップアップストアや期間限定イベントが大きな話題を呼びます。

私が関わった事例では、バンコクでの3日間のポップアップイベントが、その後1年間のオンライン売上に大きく貢献しました。リアルでの体験が、デジタルでの拡散を生む好循環を作れるんです。

【表】地域別ローカライズ優先度チェックシート

このチェックシートを使って、限られたリソースをどこに集中すべきか判断できます。

| 項目 | 北米 | 欧州 | 東南アジア | 中東 |

|---|---|---|---|---|

| キャラクター名 | 中 | 中 | 高 | 高 |

| カラーリング | 低 | 低 | 中 | 高 |

| 衣装デザイン | 低 | 低 | 中 | 高 |

| ストーリー内容 | 中 | 中 | 高 | 高 |

| 音楽・音響 | 中 | 高 | 中 | 中 |

| 価格設定 | 中 | 中 | 高 | 中 |

| 販売チャネル | 中 | 中 | 高 | 高 |

| プロモーション | 高 | 高 | 高 | 中 |

出典:九州大学(2020)、九州大学(2014)等の文化差研究、および実務経験に基づき編集部作成。

各地域での成功事例については、キャラクターマーケティング成功事例15選|5つの共通パターンと業界別・規模別の再現ステップ完全解説で、グローバル展開に成功した企業の戦略も紹介しています。

第6章:90日ローンチ計画

0-30日:調査・仮説・権利確認

最初の30日間は、基礎固めの期間です。焦って進めたい気持ちを抑えて、しっかりと準備することが成功への近道なんです。

第1週:チーム編成と目標設定

まず、プロジェクトチームを編成します。最低限必要なのは:

- プロジェクトマネージャー(1名)

- 現地市場の専門家またはコンサルタント(1名)

- デザイナー(1名)

- 法務・知財担当(1名)

小規模でも構いません。重要なのは、各メンバーの役割を明確にすることです。

第2-3週:市場調査と競合分析

デスクリサーチとフィールドリサーチを組み合わせて、市場の理解を深めます:

- 競合キャラクターの展開状況

- ターゲット層の嗜好性

- 流通チャネルの特性

- 規制環境の確認

現地のトイショップやコンビニエンスストアを実際に訪問し、キャラクター商品の陳列方法や価格帯を確認することをお勧めします。

第4週:仮説構築と戦略立案

収集した情報を基に、展開戦略の仮説を立てます:

- ターゲット層の明確化

- ポジショニングの決定

- 展開チャネルの選定

- 初期商品ラインナップ

この段階では、完璧を求めず「仮説」として柔軟に考えることが大切です。

90日ローンチ計画テンプレート

実践的な計画テンプレートをご用意しました。まずはこの90日間のタスクを参考に、自社の計画を立ててみてください。

| フェーズ | 期間 | 主要タスク |

|---|---|---|

| Phase 1: 準備期間 | 0-30日 | チーム編成、予算承認、市場調査、競合分析、戦略仮説の構築、商標出願準備 |

| Phase 2: 開発期間 | 31-60日 | ローカライズ案作成、テストマーケティング準備、契約交渉、コンテンツ制作、品質チェック |

| Phase 3: 展開期間 | 61-90日 | ソフトローンチ実施、初期反応の収集、微調整、本格展開、PRキャンペーン、効果測定 |

より詳細な書き込み式のテンプレートは、ダウンロード資料としてご活用いただけます。

31-60日:MVP運用(2市場ABテスト)

第2フェーズでは、MVP(Minimum Viable Product)による市場テストを実施します。

テスト市場の選定

全面展開の前に、2つの都市や地域でABテストを行うことをお勧めします。例えば:

- A市場:都市部の若年層

- B市場:郊外のファミリー層

異なる特性の市場でテストすることで、より多くの学びが得られます。

MVPの内容

最小限の投資で最大限の学習を得るため、以下のような展開から始めます:

- SNSアカウントの開設と運用

- 限定商品3-5SKUの販売

- 小規模イベントの実施

完璧でなくても構いません。市場の反応を見ながら改善していけばいいんです。

データ収集と分析

定量・定性両面でデータを収集します:

- 販売データ

- SNSエンゲージメント

- 顧客アンケート

- 店頭での観察

特に「なぜ買わなかったか」という声も重要です。失敗から学ぶことの方が多いものです。

61-90日:拡張・標準化・ナレッジ化

最終フェーズでは、テスト結果を基に本格展開への準備を整えます。

成功要因の標準化

テストで効果があった施策を標準化します:

- 効果的だったビジュアル表現

- 反応が良かったメッセージング

- 売れ筋商品の特定

ただし、すべてをマニュアル化しすぎると、現地の創造性が失われます。コアな部分は標準化し、細部は現地の裁量に任せるバランスが重要です。

展開規模の拡大

成功の手応えを感じたら、段階的に展開を拡大します:

- 取扱店舗の拡大

- 商品ラインの拡充

- マーケティング投資の増加

一気に拡大するのではなく、キャパシティを確認しながら着実に進めることが大切です。

ナレッジの蓄積と共有

90日間の経験を形式知化し、次の展開に活かします:

- 成功・失敗事例の記録

- 改善ポイントのリスト化

- チーム内での振り返り会議

このナレッジは、他国展開の際の貴重な資産になります。失敗も含めて、すべてが学びなんです。

ローンチ後の測定と改善については、キャラクターマーケティングROI測定の完全ガイド|二軸四象限評価法と4つの指標で投資対効果を可視化で、グローバル展開特有のKPI設定方法も含めて解説しています。

FAQ(よくある質問)

Q1:海外展開は英訳だけで足りますか?

A:残念ながら、単純な英訳では不十分です。

言語の翻訳は第一歩に過ぎません。文化的な文脈、現地の慣習、感情的なニュアンスなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。

例えば、日本語の「がんばって」を英語に訳す場合、”Good luck”なのか”Do your best”なのか”Hang in there”なのか、状況によって適切な表現は変わります。キャラクターの性格や、メッセージを伝えたい相手によっても変わってくるんです。

さらに、ビジュアル面での調整も必要です。色の意味、ジェスチャー、表情など、文化によって解釈が異なる要素がたくさんあります。成功している海外キャラクターを見ると、現地の文化に深く根ざした adaptationを行っていることがわかります。

Q2:現地代理店はいつ入れるべき?

A:市場参入の6ヶ月前が理想的なタイミングです。

早すぎると思われるかもしれませんが、信頼できるパートナーを見つけ、関係を構築するには時間が必要です。特に以下のプロセスには、想定以上の時間がかかります:

- 候補企業のリサーチと評価(1-2ヶ月)

- 交渉と契約締結(1-2ヶ月)

- オンボーディングと戦略すり合わせ(1-2ヶ月)

代理店選びのポイントは、実績だけでなく、あなたのブランドへの理解度と情熱です。「とりあえず売ってくれればいい」という姿勢では、長期的な成功は望めません。

Q3:商標出願とローンチの順序は?

A:商標出願を先に行うことを強く推奨します。

理想的なタイムラインは:

- 市場参入12ヶ月前:商標調査

- 9ヶ月前:商標出願

- 6ヶ月前:審査対応

- 3ヶ月前:登録完了

- 0ヶ月:ローンチ

特に中国では、第三者による悪意の商標登録が多発しています。有名になってから対処しようとすると、買い戻しに莫大な費用がかかったり、最悪の場合、その市場での展開を諦めざるを得なくなります。

商標は「保険」だと考えてください。使わないかもしれないけれど、必要になったときには手遅れなんです。

Q4:色やジェスチャーのタブーをどう管理?

A:文化コンサルタントの起用と、段階的なレビュープロセスが効果的です。

まず、現地の文化に精通したコンサルタントを確保します。翻訳者とは別に、文化的な観点からアドバイスできる専門家が必要です。

レビュープロセスは以下のように構築します:

- 内部レビュー:自社チームでの初期チェック

- 専門家レビュー:文化コンサルタントによる詳細確認

- フォーカスグループ:現地消費者による反応テスト

- 最終確認:現地パートナーによる最終チェック

データベース化も重要です。各国のタブーリストを作成し、定期的に更新することで、同じ失敗を繰り返さないようにします。

Q5:低予算で試すには?(PoCの作り方)

A:デジタルファーストのアプローチで、初期投資を抑えられます。

最小限の予算(500万円程度)でも、以下のような展開が可能です:

Phase 1(0-3ヶ月、予算100万円)

- SNSアカウント開設と運用

- 簡単なローカライズ(名称、基本設定)

- オンラインでの反応調査

Phase 2(3-6ヶ月、予算200万円)

- インフルエンサーマーケティング(マイクロインフルエンサー活用)

- デジタルスタンプ/ステッカー配布

- オンラインイベント実施

Phase 3(6-9ヶ月、予算200万円)

- 限定商品のテスト販売(受注生産)

- ポップアップイベント(1日限定)

- データ分析と戦略見直し

重要なのは、失敗を恐れないこと。小さく始めて、データを見ながら投資を増やしていけばいいんです。

まとめ

キャラクターの海外展開は、確かに挑戦的な取り組みです。文化の違い、法規制、言語の壁…考慮すべき要素は山のようにあります。

でも、適切な準備と段階的なアプローチを取れば、必ず道は開けます。本記事で紹介した要点を改めて整理すると:

- 海外展開は「翻訳」ではなく「文化適応」:単に言葉を変えるのではなく、その文化に根ざした表現を作り出すこと

- 変える所と守る核の線引き:キャラクターのコアな価値は維持しながら、表層的な要素は柔軟に調整する

- KPIと危機管理を仕組みに:感覚ではなくデータで判断し、リスクには事前に備える

まずは、本記事でご紹介した「海外展開Go/No-go判定チェックリスト」で現状を評価してみてください。そして、TOPS法で優先国を選定し、90日ローンチ計画で小さく始める。

この一歩一歩の積み重ねが、グローバルで愛されるキャラクターを生み出すんです。

海外展開の前に、まずは国内でのキャラクターマーケティングの基礎を固めたい方は、ぜひ関連記事もご覧ください。基本的な考え方から実践方法まで、体系的に学べます。

19年の経験から言えることは、「完璧な準備」を待っていては、いつまでも始められないということ。70%の準備ができたら、あとは市場で学びながら改善していく。この姿勢が、海外展開を成功に導く秘訣かもしれません。

皆さんのキャラクターが、世界中で愛される存在になることを心から願っています。