「キャラクターグッズを作りたいけど、在庫リスクが怖い」「最低ロットが高くて手が出せない」「価格設定がわからない」——こうした悩みを抱えている事業者の方は多いのではないでしょうか。

実は、私がWEBマーケティング支援で関わってきた中小企業の多くが、グッズ展開の入り口で立ち止まってしまっています。大きな初期投資と在庫リスクを前に、せっかくのキャラクター資産を活かしきれていないんです。

しかし、状況は変わりつつあります。POD(プリント・オン・デマンド)サービスの普及により、1個から製作可能な環境が整い、ECモールやSNSを活用した小規模スタートが現実的になってきました。 当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間キャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、中小企業でも実践可能なグッズ戦略を体系化しました。2024年度のキャラクタービジネス市場は2兆7,773億円規模に達しており(参考:矢野経済研究所|2025|2024年度市場規模2兆7,773億円、前年比102.9%)、その中でグッズ販売は重要な収益源となっています。

本記事では、企画から製造、販売、在庫管理まで、グッズ戦略の全体像を5つのステップで解説します。小ロットで検証しながら黒字化を目指す、現実的な道筋をお示しします。 統合的なマーケティング設計の観点から見ると、グッズはSNS、EC、リアルイベントという複数の接点をつなぐ重要な役割を果たします。製造前に販路とKPIを明確にする逆算設計が、失敗を防ぐ鍵になるんです。

また、評価指標を経済面(売上・粗利)と消費者面(UGC・ロイヤルティ)の二軸で設定することで、短期的な赤字だけでなく、長期的なブランド毀損も早期に検知できます。導入時の目標としては、初回ロット粗利率40%以上、在庫回転90日以内を目安に設定すると良いでしょう。 「何から始めればいいのか」が明確になる、実践的なガイドをお届けします。

第1章:キャラクターグッズの5つの役割

グッズ戦略を考える前に、まず「なぜグッズが必要なのか」を明確にしておきましょう。19年の経験から言えるのは、目的が曖昧なままグッズ化しても、在庫の山を築くだけに終わるということです。 キャラクターグッズには、大きく分けて5つの戦略的役割があります。

収益源の多層化

最も直接的な役割が、収益の確保です。しかし、これは単なる物販収益だけではありません。 直販(自社EC・イベント販売)、ライセンス供与、コラボレーション、卸売という4つの収益構造があり、それぞれ粗利率と運用負荷が大きく異なります。

ブランド価値には「機能的価値」「感情的価値」「象徴的価値」という3つの階層があります。キャラクターグッズで特に重要なのが象徴的価値——つまり「このグッズを持っていること自体に意味がある」と感じてもらえるかどうかです。

象徴的価値を持つSKUは、機能重視の商品よりも高い粗利率を実現できる傾向があります。限定品や記念品、コレクションアイテムがこれに該当し、価格設定の自由度も高まるんです。

認知度の拡張

グッズは「歩く広告塔」になります。街中でトートバッグを持ってもらう、デスクにアクリルスタンドを置いてもらう——日常の接触機会を増やすことで、認知を拡大できます。

特にSNS時代においては、「写真映え」するグッズ設計が重要です。ユーザーが自発的に投稿したくなるデザインや仕掛けを組み込むことで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を通じた拡散効果が期待できます。

ロイヤルティ強化

既存ファンとの絆を深める役割も見逃せません。 限定品、シリアルナンバー付き、イベント先行販売——こうした「特別感」の演出により、コアファンの満足度を高めることができます。コレクション性を持たせたシリーズ展開も有効です。

新規獲得

低価格帯のエントリー商品は、新規顧客との接点を作ります。 300円〜1,000円程度の「お試し」商品を用意することで、心理的ハードルを下げられます。ギフト需要を狙った商品設計も、新規層へのリーチに効果的です。

世界観の拡張

ストーリーと連動したグッズは、キャラクターの世界観をより深く体験してもらう手段になります。 アニメの新章公開に合わせた関連グッズ、季節イベントと連動したデザイン——コンテンツとグッズが相互に補強し合う関係を築けると、両方の価値が高まります。

| 役割 | 主要KPI | 指標例 |

|---|---|---|

| 収益源 | 粗利率・LTV | 直販40%以上、ライセンス15-20% |

| 認知拡張 | UGC数・到達数 | ハッシュタグ投稿、インプレッション |

| ロイヤルティ | リピート率・NPS | 2回目購入率、推奨度 |

| 新規獲得 | CV数・客単価 | 初回購入数、ギフト比率 |

| 世界観 | エンゲージメント | コメント、保存、シェア |

この5つの役割を理解した上で、「自社はどの役割を優先するのか」を明確にすることが、グッズ戦略の第一歩になります。より俯瞰的な投資対効果の考え方については、「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」で詳しく解説しています。

第2章:売れる企画の7原則

グッズの役割が定まったら、次は具体的な企画設計です。ここでは、19年の支援経験から導き出した「売れる企画」の7つの原則をお伝えします。

原則1:ターゲット×シーンの特定

「誰が、どんな場面で使うのか」を明確にすることから始めましょう。 年齢層、ライフスタイル、使用状況——これらを具体的に想定します。例えば「20代後半の会社員女性が、オフィスのデスクで使う」といったレベルまで絞り込むんです。

キャラクターの世界観とターゲットのペルソナが整合しているかも重要なチェックポイントです。キャラクターが持つ価値観やメッセージを、グッズのモチーフやデザインに翻訳していく3ステップの思考プロセスが有効です。

【世界観→モチーフ→SKU翻訳の3ステップ】

- キャラクターの核となる価値観を言語化

- その価値観を象徴するモチーフ・要素を抽出

- 日常使いできるSKUに落とし込む

原則2:価格帯のレンジ設定

購買心理を考慮した3層の価格設定が基本です。

- 入門層(300-1,000円):ステッカー、缶バッジ、ミニグッズなど。衝動買いしやすい価格帯で、新規顧客の獲得に有効です。

- 中核層(1,000-5,000円):アクリルスタンド、Tシャツ、トートバッグなど。実用性とコレクション性を両立するメイン商品群です。

- プレミアム層(5,000円以上):限定品、受注生産品、フィギュアなど。コアファン向けの特別商品です。

価格設定の際には、端数効果も意識しましょう。980円、1,980円といった価格は、1,000円、2,000円と比べて心理的抵抗が下がる傾向があります(参考:小売業における価格心理研究|2024|端数価格の効果確認)。

原則3:実用性×デザイン

「可愛いから買った。でも使わない」——これが最も避けたい事態です。 過度な装飾や、使いにくいサイズ設計は失敗の元。「使える」ことを最優先に考え、デザインはその範囲内で最大化する、という順序が正解です。

原則4:限定性の設計

「今買わないと手に入らない」という心理を適切に活用します。 数量限定(先着○○名様)、期間限定(○月末まで)、イベント限定(会場でのみ販売)——こうした限定性の演出により、購買意欲を高めることができます。 ただし、過度な限定性は機会損失にもつながるため、バランスが重要です。

原則5:セット/シリーズ化

コレクション欲求を刺激する設計も効果的です。 月替わりデザイン、キャラクター別バリエーション、ランダム封入——複数買いや継続購入を促す仕掛けを組み込みましょう。 ただし、SKU数の管理負荷とのトレードオフがあるため、後述する在庫設計と合わせて検討が必要です。

原則6:季節・トレンド

発売カレンダーを意識した企画が重要です。 クリスマス、バレンタイン、新学期、夏フェス、コミケ期——需要が高まる時期に合わせた企画と製造スケジュールを組みます(参考:検索トレンド分析|2024-2025|季節性のある検索需要確認)。

原則7:最低品質ライン

不良率、表面加工の耐久性、安全基準——「これを下回ったら販売しない」という品質の閾値を事前に定めておきましょう。 玩具としての安全基準(STマーク)、食品関連の表示義務、電気用品安全法(PSE)など、該当する法規制も確認が必要です(参考:日本玩具協会、消費者庁、経済産業省|2024-2025|各品質・安全基準の公式ガイド)。

| ターゲット層 | 価格帯 | 推奨SKU | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| 新規・ライト層 | 300-1,000円 | ステッカー、缶バッジ | 新規獲得 |

| 一般ファン | 1,000-3,000円 | アクキー、Tシャツ | 収益・認知 |

| コアファン | 3,000-5,000円 | トート、スマホケース | ロイヤルティ |

| 熱狂ファン | 5,000円以上 | 限定品、受注生産 | ロイヤルティ・LTV |

【深掘りコラム】なぜ「とりあえずアクキー」は失敗するのか?

グッズ製作を考えたとき、多くの人が最初に思い浮かべるのがアクリルキーホルダーやスタンドかもしれません。確かに定番であり、製造業者も多く存在します。しかし、「みんなが作っているから」という理由だけで安易に手を出すのは、失敗への近道です。

失敗の根本原因は、本記事の「ターゲット×シーンの特定」が欠落していることにあります。あなたのアクキーは、誰が、どんな鞄につけ、どんな気持ちになるのでしょうか?競合IPの無数のアクキーが溢れる市場で、なぜあなたの商品が選ばれる必要があるのでしょうか?

例えば、ビジネス層がターゲットならアクキーより高級感のある万年筆や名刺入れの方がシーンに合います。アウトドアがテーマのキャラクターなら、カラビナや防水ステッカーの方が世界観を体現できるでしょう。「定番だから」という思考停止こそが、在庫の山を築く最大の要因なのです。まず立ち止まり、「誰に、何を届けたいのか」を問い直すこと。それが戦略的なSKU選定の第一歩です。

これらの原則を踏まえた企画設計により、「作ったけど売れない」リスクを大幅に減らすことができます。特にイベントでの限定販売戦略については、近日公開予定の「キャラクターイベント活用術」で、連動したSNSでの告知方法は「キャラクターSNS運用で成果を出す全手順」で深掘りします。

第3章:小ロットで始める制作

企画が固まったら、いよいよ製造段階です。ここでは、初期投資とリスクを抑えた小ロット製作の実際をお伝えします。

品目別の最低ロット・概算単価・標準納期

まず、各品目の製作条件を把握しておきましょう。

POD(プリント・オン・デマンド)系

PODの最大の特徴は、MOQ(最小発注数)=1個から製作可能という点です(参考:SUZURI、オリジナルプリント.jp等|2024-2025|MOQ=1個を確認)。

- ステッカー:1枚から、最短当日〜1週間

- Tシャツ:1枚から、3-7日程度

- トートバッグ:1個から、3-7日程度

- スマホケース:1個から、5-10日程度

単価は商品ページごとに異なるため、各プラットフォームでの確認が必要ですが、在庫リスクゼロで始められるメリットは大きいです。

小ロット外注

従来の外注製造も、最近は小ロット対応が進んでいます。

- 缶バッジ:10-50個から(業者により1個対応も可能)

- アクリルグッズ:10-50個が典型

- 納期:2-10営業日と幅あり

小ロット外注の利点は、PODよりも単価を抑えやすく、品質の自由度が高い点です。ただし、版代や初期費用が発生する場合が多いため、損益分岐点の計算が重要になります。 単価は仕様により大きく変動するため、「要見積」として複数業者から相見積もりを取ることをお勧めします。

POD vs 小ロット外注:選択の基準

どちらを選ぶべきか迷った時は、以下の観点で判断しましょう。

PODを選ぶべきケース

- 初めてのグッズ製作で市場反応を見たい

- 在庫リスクを完全に避けたい

- 多品種少量で展開したい

- 資金が限られている

小ロット外注を選ぶべきケース

- ある程度の販売見込みがある

- 単価を抑えて粗利を確保したい

- 品質や仕様にこだわりたい

- イベントでまとまった数量を販売予定

これを分析してみると、初回はPODでテスト販売し、手応えを確認してから小ロット外注に切り替えるというステップが、最もリスクが低い戦略だと言えます。

サンプル→検品→不良対応フロー

製造を依頼する前に、必ずサンプルチェックのプロセスを組み込みましょう。

- 色味の再現度(モニターと実物の差)

- 印刷のシャープさ

- 素材の質感・耐久性

- サイズ・重量の実測

- 安全性(角の処理、小部品の固定など)

不良品の合格基準も事前に定めておくことが重要です。「印刷のズレ○mm以内」「色味の差△E以内」といった具体的な数値基準を設定し、業者と合意しておきましょう。 万が一、納品後に不良が発覚した場合の対応フロー(返品・交換・返金)も、契約時に明文化しておくべきです。

【dl-01:見積比較&サンプル検収チェックリスト】

※実際の運用では、Googleスプレッドシートなどで以下の項目を管理します

- 業者名・連絡先

- 品目・仕様

- MOQ・単価・納期

- 版代・初期費用

- サンプル確認日・承認者

- 検収項目(色味・印刷・サイズ等)のチェック欄

- 不良時の対応条件

このチェックリストを活用することで、複数業者の比較と品質管理を効率的に行えます。キャラクター開発全体のプロセスに関心がある方は、「キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】」も併せてご覧ください。

第4章:制作〜販売の5ステップ

グッズ事業を成功させるには、製造だけでなく販売までを一貫して設計する必要があります。ここでは、全体の流れを5つのステップで整理します。

ステップ1:企画・デザイン

仕様書の作成から始めます。

仕様書に含めるべき項目

- サイズ・形状(mm単位で指定)

- 素材・加工方法

- 色指定(CMYK/RGB/特色番号)

- 入稿データ形式(AI/PSD/PDF等)

- 梱包・付属品の有無

入稿データは、業者の指定に従った形式で準備します。塗り足し、トンボ、解像度などの技術要件も確認が必要です。

ステップ2:業者選定・見積

国内POD、国内小ロット外注、海外製造——それぞれのメリット・デメリットを比較します。 国内業者は納期が短く、コミュニケーションも取りやすい反面、単価は高めです。海外製造は単価を抑えられますが、納期が長く、品質管理の難易度が上がります。 見積もりは最低3社から取り、単価だけでなく品質・納期・対応力を総合的に判断しましょう。

ステップ3:製造・品質管理

発注後も、こまめなコミュニケーションが重要です。 製造途中の進捗確認、サンプル確認、最終検品——各段階でチェックポイントを設けます。特に初回製造時は、想定と実物にギャップが生じやすいため、慎重な確認が必要です。 不良品が混入していた場合の対応も想定しておきましょう。全数検品するか、抜き取り検査にするか、コストと品質のバランスで判断します。

ステップ4:販売チャネル選定

製造「前」に、販路とKPIを明確にする——これが失敗を防ぐ鉄則です。 統合的なマーケティング設計の観点では、複数の接点(タッチポイント)を一貫した体験として設計することが重要です。SNS、EC、リアルイベントそれぞれで、どのようにグッズを位置づけるのか。

例えば:

- SNSでは「告知・UGC収集」

- ECでは「安定的な販売・データ取得」

- イベントでは「体験・限定感の演出」

こうした役割分担を明確にし、製造前に販路別のKPI(販売数・粗利・UGC数など)を設定しておくことで、「作ったけど売り場がない」という事態を防げます。

【fig-01:制作〜販売の5ステップ全体図】

[企画・デザイン]

→ 仕様書作成・入稿データ準備

↓

[業者選定・見積]

→ 国内/海外、POD/外注の比較

↓

[製造・品質管理]

→ サンプル→検品→納品

↓

[販売チャネル選定] ★製造前にKPI設定★

→ 自社EC/モール/イベント/委託

↓

[在庫・物流]

→ 倉庫管理/ドロップシッピング/梱包・配送

ステップ5:在庫・物流

販売チャネルに応じた物流設計が必要です。

- 自社倉庫保管:在庫を自社で管理。柔軟性は高いが、保管スペースと管理工数が必要。

- ドロップシッピング:PODと連携し、注文ごとに製造・発送。在庫リスクはゼロだが、単価は高め。

- FBA等の物流サービス:Amazonなど、モールの物流サービスを利用。配送スピードは速いが、保管手数料が発生。

梱包資材のサイズと送料の関係も重要です。ネコポス(2024年10月以降「クロネコゆうパケット」に移行)やゆうパケットといった、ポスト投函可能な配送方法を使えるかどうかで、送料が大きく変わります(参考:ヤマト運輸、日本郵便|2025|サイズ規格と公式料金)。 この5ステップを一貫して設計することで、「製造はできたが販売に苦戦」という事態を避けられます。特にイベントでの販売を成功させる具体的なノウハウは、キャラクターイベント活用【予算別】成功術|集客・SNS拡散・購買を最大化する7ステップと3種のテンプレートで詳しく解説しています。

第5章:販売チャネル戦略

どこで売るか——この選択が、収益性と拡張性を大きく左右します。ここでは、主要な4つのチャネルを比較します。

自社EC:ブランディング重視

自社ECサイトでの販売は、ブランド体験を最もコントロールしやすい選択肢です。

メリット

- 顧客データを100%取得できる

- 世界観を自由に演出できる

- 粗利率が最も高い(手数料なし)

- 顧客との直接コミュニケーションが可能

デメリット

- 集客を自力で行う必要がある

- サイト構築・運用コストが必要

- 決済・配送の手配が必要

- 広告費への依存度が高い

自社ECは、既に一定の認知度とファンベースがある場合に有効です。逆に、ゼロから始める場合は集客に苦戦しやすいため、次に紹介するモールとの併用が現実的でしょう。

ECモール:集客力を活用

Amazon、楽天市場、メルカリShopsなど、既存のプラットフォームを活用する選択肢です。

メリット

- 既存の集客力を利用できる

- 信頼性が高く、購買ハードルが低い

- 決済・物流インフラが整っている

- 広告出稿で露出を増やせる

デメリット

- 販売手数料が高い(8-15%程度)

- 顧客データの取得に制限がある

- 価格競争に巻きわれやすい

- プラットフォームのルール変更リスク

各モールの手数料体系は必ず公式サイトで最新情報を確認してください(参考:Amazon Seller Central、楽天市場出店案内、メルカリShopsガイド|2025|手数料・出品条件)。

PODプラットフォーム:在庫リスクゼロ

SUZURI、BOOTH、pixivFACTORYなど、PODサービスを活用した販売です。

メリット

- 在庫リスクが完全にゼロ

- 初期投資がほぼ不要

- デザインをアップロードするだけで販売開始

- クリエイター向けコミュニティで拡散しやすい

デメリット

- 利益率が低い(販売価格の10-30%程度が手元に)

- 品質・仕様の自由度が限定的

- ブランディングの統制が難しい

- 価格設定の自由度が低い

PODは、初めてグッズ販売に挑戦する場合の「お試し」として最適です。手応えを確認してから、自社ECや小ロット外注に移行する戦略が有効でしょう。

本記事が推奨する「小ロット・PODからのスタート」という戦略は、国の政策的背景からもその重要性が裏付けられています。首相官邸が2024年に公表した資料では、日本発IP(知的財産)の海外展開の重要性が強調されています(参考:首相官邸|コンテンツ産業・IP政策の検討資料|2024)。

このデータから、専門家として言えるのは、「PODの普及は、中小企業にとって海外のファンに向けたテストマーケティングを、在庫リスクゼロで実施できる画期的なインフラである」ということです。 従来、海外展開は大手企業のものでしたが、今は違います。SNSで海外のファンから反応があれば、その国向けにPODプラットフォームで商品を1個から販売し、需要を直接測定できるのです。これは、国内の在庫リスクを語る以前の、より大きなチャンスの扉を開くものと言えるでしょう。

リアル:委託・卸・イベント

実店舗での販売も、依然として重要なチャネルです。

- 委託販売:雑貨店やアニメショップなどに商品を預け、売れた分だけ手数料を支払う形式。手数料は30-40%程度が相場です(参考:委託販売の一般的商習慣|2024|手数料レンジ)。

- 卸売:店舗に買い取ってもらう形式。掛率は60-70%程度(つまり、小売価格の60-70%で卸す)が一般的です。

- イベント販売:コミケ、同人イベント、キャラクターイベントなどでの直接販売。限定感を演出でき、ファンと直接交流できるメリットがあります。

| チャネル | 初期費用 | 販売手数料 | 在庫負荷 | 拡散性 | 推奨フェーズ |

|---|---|---|---|---|---|

| 自社EC | 中〜高 | なし | 高 | 低〜中 | ファン基盤確立後 |

| ECモール | 低 | 要追加調査(8-15%目安) | 中〜高 | 高 | 新規顧客獲得・拡大期 |

| POD | ほぼゼロ | 要追加調査(原価比率高) | なし | 中 | テスト販売・初期 |

| リアル(委託) | 低 | 要追加調査(30-40%目安) | 中 | 低 | 地域密着・特定店舗 |

| イベント | 中 | なし | 中 | 中〜高 | ファンとの交流・限定感演出 |

- 手数料・料率は各プラットフォームの最新規約や契約条件により変動します。

- 出典:Amazon Seller Central (2025), 楽天市場出店案内 (2025), メルカリShopsガイド (2025) 等の公式情報を要確認。

これを分析してみると、初期はPODとECモールで検証し、手応えを確認してから自社ECとイベント販売に展開する、という段階的アプローチが現実的だと言えます。ファンとの深い関係を築くコミュニティ戦略についてはキャラクターファンを『熱狂』させる!90日で成果を出すコミュニティ構築・運用戦略【2025年版】で、権利関係のリスクについては「まさかウチも?キャラクター法的リスク33,019件の実例から学ぶ著作権・商標・契約トラブル対策」でさらに詳しく解説しています。

第6章:価格戦略と収益設計

「いくらで売るべきか」——この判断が、事業の成否を分けます。

原価×倍率の基本と例外

小売業では、原価の3-5倍を販売価格とする「掛率方式」が基本です。 例えば、原価200円の商品であれば:

- 3倍:600円(粗利率67%)

- 4倍:800円(粗利率75%)

- 5倍:1,000円(粗利率80%)

しかし、キャラクターグッズでは以下の例外要因を考慮する必要があります。

- モール手数料:販売手数料8-15%を見込むと、粗利率は実質10-15ポイント下がります。

- POD方式:原価比率が高い(70-90%)ため、従来の掛率方式は適用できません。

- 卸・委託:卸掛率60-70%、委託手数料30-40%を考慮すると、直販より高めの定価設定が必要です。

経済的指標を適切に設計することが、持続可能な事業運営の基盤になります。SKU別の損益分岐点を可視化しておくことで、「売れているようで実は赤字」という事態を防げます。

損益分岐点の基本式は:

損益分岐点 = 固定費 ÷(1 – 変動費率)

または

損益分岐点数量 = 固定費 ÷(販売単価 – 変動費単価)

この計算を各SKUで行い、「何個売れば黒字になるか」を明確にしておきましょう。

セット・限定・同梱での単価最大化

単品販売だけでなく、以下の工夫で客単価を高められます。

- セット販売:3点セットで10%オフなど、まとめ買いを促進。

- 限定デザイン:イベント限定、期間限定で価格プレミアムを乗せる。

- 同梱特典:○○円以上購入でノベルティプレゼント、といった仕掛け。

心理的価格帯(980円、1,980円など)も意識すると、購買率の向上が期待できます。

送料・梱包・返品費・販促費の計上

見落としがちなコストを正確に把握しましょう。

- 送料:ネコポス・ゆうパケット(全国一律200-300円程度)を使えるサイズ設計が理想です。

- 梱包資材:ビニール袋、封筒、緩衝材、サンキューカードなど。1点あたり20-50円程度。

- 返品費:不良品対応、サイズ交換など。売上の1-3%程度を見込む。

- 販促費:SNS広告、インフルエンサー施策など。初期は売上の10-20%程度の投資が必要なケースも。

これらをすべて織り込んだ上で、「粗利率40%以上」を確保できる価格設定を目指しましょう。

【dl-02:粗利・損益シミュレーター(Excel)】

※実際の運用では、以下の項目を入力できるExcelシートを用意します

入力欄

- 販売価格

- 製造原価(単価)

- 送料(単価)

- 梱包資材費(単価)

- 販売手数料(%)

- 固定費(月額)

- 販促費(%または固定額)

自動計算欄

- 変動費合計

- 粗利(円・%)

- 損益分岐点(個数)

- 目標販売数での損益

このシミュレーターを使って、価格設定の妥当性を事前に検証できます。キャラクターの価値を長期的に高めていく戦略については、「キャラクターブランドが50年続く秘訣|8つの共通点とフェーズ別戦略【診断・KPI付】」で解説しています。

第7章:在庫設計とSKU最適化

在庫は「売れる前の原価」であり、キャッシュフローを圧迫する要因です。適切な在庫設計で、資金繰りリスクを最小化しましょう。

SKU数削減の効用とABC分析

「たくさん種類があった方が売れる」と考えがちですが、実はその逆のケースも多いんです。 ABC分析の考え方を応用すると、売上の80%は20%のSKUから生まれているケースが大半です。売れ筋上位20%に絞り込むことで、在庫管理の手間とコストを大幅に削減できます。

SKU削減のメリット

- 在庫回転率の向上

- 管理工数の削減

- 仕入れロットの最適化

- 品切れリスクの低減

初期は5-10SKU程度に絞り、販売データを見ながら段階的に拡大する戦略が堅実です。

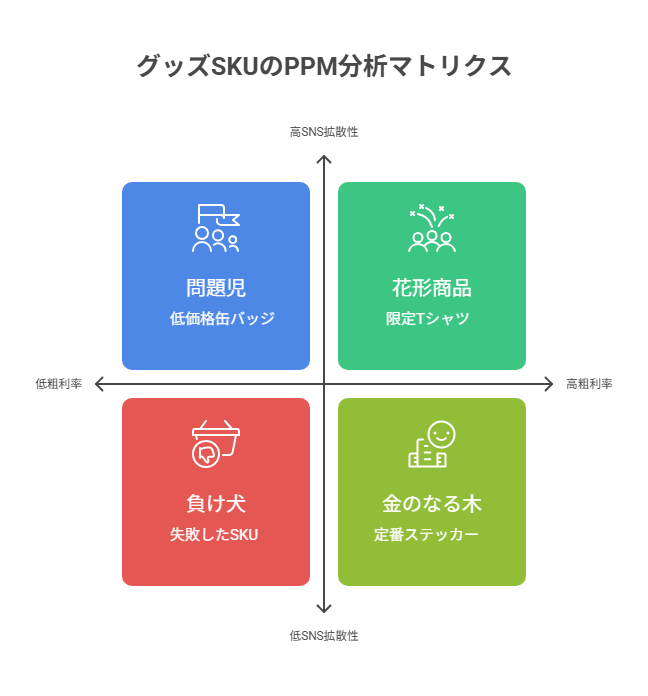

【フレームワーク】PPM分析によるSKUポートフォリオ管理

グッズ戦略をさらに洗練させるため、PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の考え方を応用してみましょう。これは元々、事業の資源配分を決めるための経営ツールですが、グッズのSKU管理にも非常に有効です。具体的には、グッズを「市場成長率」と「相対的市場シェア」の代わりに、「SNSでの拡散性(UGC発生率)」と「粗利率」の2軸で4つの象限に分類します。

- 花形商品(Star):【高拡散・高粗利】アクリルスタンド、限定Tシャツなど。積極的な販促投資で売上を最大化すべき主力商品。

- 金のなる木(Cash Cow):【低拡散・高粗利】定番ステッカー、クリアファイルなど。安定収益源。大きな投資は不要ですが、品切れは避けるべき屋台骨。

- 問題児(Problem Child):【高拡散・低粗利】無料配布ノベルティ、低価格缶バッジなど。認知拡大の起爆剤ですが、収益性は低い。花形商品に育てるか、撤退するか見極めが必要。

- 負け犬(Dog):【低拡散・低粗利】誰にも響かず、利益も出ない商品。速やかな在庫処分と販売終了を検討すべきSKUです。

このように分類することで、「どのグッズに注力し、どれを縮小すべきか」がデータに基づいて判断できるようになります。

受注生産 vs 小ロット在庫

在庫リスクと機会損失のバランスをどう取るか。

受注生産(POD含む)

- メリット:在庫リスクゼロ、キャッシュフロー良好

- デメリット:納期が長い、単価が高い、衝動買い機会の損失

小ロット在庫

- メリット:即納可能、単価が低い、販売機会を逃さない

- デメリット:在庫リスク、保管コスト、資金固定

私の経験では、初回は受注生産で市場反応を確認し、手応えがあれば小ロット在庫に切り替える、という段階的アプローチが最もリスクが低いと感じています。

再発注点と安全在庫

在庫切れを防ぎつつ、過剰在庫も避ける——その鍵が「再発注点」の設定です。

基本的な考え方

再発注点 = リードタイム期間の販売予測 + 安全在庫

例えば:

- 1日平均3個売れる商品

- 製造リードタイム10日

- 安全係数1.5倍

再発注点 = 3個/日 × 10日 × 1.5 = 45個

在庫が45個を切ったら、次のロットを発注する、という運用です。

評価指標の設計においては、目に見える経済指標(売上・粗利・在庫回転日数)だけでなく、目に見えない消費者指標(UGC投稿数・エンゲージメント率)も併せて追跡することが重要です。 例えば、在庫回転は良好だが、SNSでの言及が減っている——これは短期的には黒字でも、長期的なブランド価値が低下している兆候かもしれません。

| 指標 | 計算式 | 目安(初回ロット) |

|---|---|---|

| 在庫回転率(回/年) | 売上原価 ÷ 平均在庫金額 | 6.0回以上 |

| 在庫回転日数(日) | 365 ÷ 在庫回転率 | 60日以内 |

| 在庫消化率(%) | 期間販売数 ÷ 期間仕入数 × 100 | 3ヶ月で80%以上 |

- 目安は一般的な小売業やD2Cにおける理想値であり、事業フェーズや商品特性に応じて目標を設定することが重要です。

- 出典:中小企業庁|経営指標 (2024) 等の考え方を参考に一般化。

初回ロットは「恐れすぎない」ことも大切です。売り切れによる機会損失の方が、過剰在庫よりも痛手が大きい場合もあります。販売データを見ながら、徐々に精度を上げていきましょう。より詳細なKPI設計やROIの考え方については、「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」が参考になります。

第8章:IMCで売る——販促と運用KPI

製造して、販路に並べただけでは売れません。統合的なコミュニケーション設計により、認知から購買までを一貫して促進する必要があります。

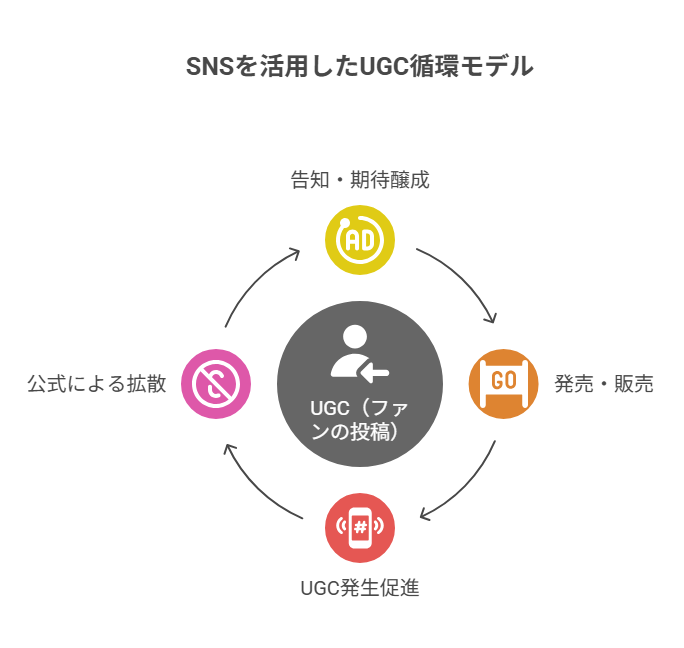

SNS運用:告知→発売→UGC循環

グッズ販売において、SNSは最も重要な接点の一つです。

発売前(告知期)

- ティザー投稿で期待感を醸成

- カウントダウン投稿

- 先行予約の案内

- デザイン決定の投票企画

発売時

- 発売開始の告知(複数回)

- 購入リンクの明示

- 限定性の訴求

発売後(UGC促進期)

- 購入者の投稿をリポスト

- ハッシュタグキャンペーン

- フォト コンテスト

- 使用シーンの紹介

ハッシュタグは、ブランド名+商品名の組み合わせで設計します。例:#○○グッズ #○○公式

投稿頻度は、発売前後1週間は毎日、それ以外は週3-4回程度が目安です。

既存顧客への導線

メール、同梱チラシ、店頭演出——既存接点を活用した販促も重要です。

メールマーケティング

- 新商品発売の先行案内

- 限定クーポンの配布

- 再入荷のお知らせ

同梱マーケティング

- 他商品のチラシ同梱

- 次回使えるクーポン

- SNSフォロー誘導

店頭演出

- POPでの訴求

- サンプル展示

- 撮影スポット設置

KPIダッシュボード

複数チャネルの販促を管理するには、KPIの一元管理が不可欠です。

計測すべき主要KPI

【認知】

- SNSインプレッション数

- ハッシュタグ投稿数

- WEBサイト訪問数

【興味・検討】

- 商品ページ閲覧数

- カート追加率

- 離脱率

【購買】

- CVR(購買率)

- 購入個数

- 客単価

【UGC・ロイヤルティ】

- UGC投稿数

- エンゲージメント率

- リピート購入率

【在庫・収益】

- SKU別在庫回転日数

- 粗利率

- ROAS(広告費回収率)

接点間の連携を可視化することで、「SNSの投稿は伸びているのに売上につながらない」といった課題を早期に発見できます。 発売前後7日間は特に重要な期間です。この期間の投稿カレンダーを事前に作成し、告知・販売・UGC促進を計画的に実施しましょう。SNS運用の具体的なテクニックは「キャラクターSNS運用で成果を出す全手順」、ファンを巻き込むコミュニティ作りはキャラクターファンを『熱狂』させる!90日で成果を出すコミュニティ構築・運用戦略【2025年版】で詳しく解説しています。

第9章:法的・権利の実務(一般ガイドライン)

グッズ製作・販売において、法的リスクの理解は不可欠です。ここでは、最低限押さえておくべきポイントを整理します。

著作権・商標の基本

著作権:キャラクターのイラスト、デザインは著作物として保護されます。他者のキャラクターを無断で使用することは、著作権侵害にあたります(参考:文化庁|著作権制度の概要|2024-2025)。

商標権:キャラクター名、ロゴなどを商標登録することで、他者の無断使用を防げます。グッズ販売を見据えるなら、第25類(被服)、第28類(おもちゃ)などでの商標登録を検討しましょう(参考:特許庁|商標制度の概要|2024-2025)。

表示義務・安全基準

製作する商品の種類により、必要な表示や認証が異なります。

- 玩具:STマークの取得が推奨されます。14歳未満の子供向け玩具は、安全基準を満たす必要があります(参考:日本玩具協会|STマーク制度)。

- 食品関連:食品に直接触れる容器、食器などは、食品衛生法に基づく表示が必要です(参考:消費者庁|食品表示基準)。

- 電気製品:ACアダプタを使う商品などは、PSEマークの取得が必要です(参考:経済産業省|電気用品安全法)。

これらの基準は品目により異なるため、製造前に必ず確認してください。

二次創作・ファンアートの線引き

二次創作やファンアートをグッズ化する場合、特に慎重な判断が必要です。 著作権法では、原作者の許諾なく二次創作物を販売することは、原則として著作権侵害にあたります。ただし、実務上は以下のような対応が取られているケースもあります。

- ガイドラインを公開して、一定の範囲で二次創作を認める

- 同人活動として、小規模・非営利の範囲で黙認する

- 公式ライセンスプログラムを提供する

しかし、これらはあくまで「権利者の判断」であり、法的に保証されたものではありません。 二次創作グッズを販売する場合は、必ず原作者または権利者の公式ガイドラインを確認し、不明な場合は直接問い合わせることを強くお勧めします。

ブランド価値を損なわないSKU選定

法的リスクとは別に、「世界観を損ねる」リスクも考慮しましょう。 ブランド拡張の原則として、キャラクターの世界観やメッセージと整合しないグッズ展開は、長期的なブランド価値を毀損する可能性があります。

例えば、子供向けキャラクターでアルコール関連グッズを作る、環境保護がテーマのキャラクターで使い捨てプラスチック商品を大量生産する——こうした矛盾は、ファンの失望を招きます。 SKU選定やコラボ相手の選定においては、短期的な収益だけでなく、長期的なブランド価値への影響も考慮した判断が必要です。

チェックポイント

- キャラクターの価値観と矛盾しないか

- ターゲット層に不快感を与えないか

- 社会的な配慮に欠けていないか

- 長期的なブランドイメージへの影響はどうか

法的リスクと倫理的リスクの両面から、慎重な判断を心がけましょう。キャラクタービジネスに関わる法務全般については、「まさかウチも?キャラクター法的リスク33,019件の実例から学ぶ著作権・商標・契約トラブル対策」で網羅的に解説しています。

第10章:ケーススタディ(匿名事例)

最後に、実際のグッズ戦略の事例を3つご紹介します。数値は一般化していますが、再現性のあるポイントを抽出しています。

事例A:POD→自社EC→限定再販で初回黒字

背景:インディーズキャラクターを持つクリエイター。SNSフォロワー5,000人。

戦略

- SUZURIで10種類のグッズをテスト販売(在庫リスクゼロ)

- 3ヶ月で売れ筋上位3種類を特定

- 上位3種類を小ロット外注(各50個)で製造

- 自社ECで限定販売として告知

- 完売後、予約制で再販を実施

結果

- 初回ロット150個を2週間で完売

- 粗利率:POD期15%→小ロット期42%に改善

- 2回目以降の発注で単価がさらに低下

- SNS UGCが自然発生し、認知拡大

再現ポイント

- PODでの検証により、在庫リスクを回避

- 売れ筋を絞り込んでから本格製造

- 限定性の演出で需要を集中

- 完売実績が次回への期待値を高める

事例B:モール撤退→委託+イベント回帰で回転改善

背景:地域キャラクターを展開する中小企業。当初はAmazonで販売していたが、低価格競争と手数料負担で苦戦。

戦略

- Amazonでの販売を段階的に縮小

- 地域の雑貨店5店舗に委託販売を依頼

- 月1回の地域イベントに出展

- イベント限定品を用意し、希少性を演出

- 店舗とイベントでの接客を強化

結果

- 在庫回転日数:180日→75日に短縮

- 粗利率:Amazonの実質20%→委託40%、イベント60%に改善

- 顧客との直接対話により、次回企画のヒントを獲得

- 地域メディアに取り上げられ、認知度向上

再現ポイント

- 価格競争から脱却し、価値訴求へ転換

- 対面販売による体験価値の提供

- 限定品による購買動機の創出

- 地域密着により固定ファンを育成

事例C(仮想):IP×地域土産でギフト需要を開拓

設定:地域キャラクターと観光協会のコラボ。

戦略

- 駅構内の土産物店に専用コーナーを設置

- 「○○でしか買えない」限定デザインを用意

- 個包装のお菓子とセット販売

- ギフト需要を想定した価格帯(1,000-2,000円)とパッケージ

- 観光パンフレットへの掲載で認知促進

想定結果

- 観光客のギフト需要を取り込み

- 単価の高いセット商品で粗利確保

- リピート購入よりも、広く浅い顧客獲得

- 地域PRとの相乗効果

再現ポイント

- 既存の販売チャネル(土産物店)を活用

- 購買動機(ギフト)に合わせた商品設計

- 地域資源との連携による差別化

- 「限定性」による希少価値の創出

| 項目 | 事例A(POD→EC) | 事例B(委託+イベント) | 事例C(観光土産) |

|---|---|---|---|

| 粗利率 | 15%→42% | 20%→40-60% | 推定45% |

| 在庫回転 | — | 180日→75日 | 推定60日 |

| 顧客単価 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 |

| 主要成功要因 | 検証→絞込 | 体験価値 | 既存チャネル活用 |

これらの事例から見えてくるのは、「自社の強みと市場の接点を見つける」ことの重要性です。万能な正解はなく、状況に応じた最適解を探る姿勢が求められます。キャラクターの具体的な活用方法は「『作っただけ』で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プラン」、特に中小企業向けの始め方は「予算50万円から始めるキャラクターマーケティング|中小企業の始め方・費用配分・90日計画を解説」で詳しく解説しています。

まとめ:明日から始める小ロットグッズ戦略

ここまで、キャラクターグッズ戦略の全体像を解説してきました。重要なポイントを振り返りましょう。

グッズの5つの役割を明確に

収益、認知、ロイヤルティ、新規獲得、世界観拡張——何を優先するかで、戦略が変わります。

小ロットから始める

PODや小ロット外注を活用し、在庫リスクを最小化。市場反応を見てから拡大する段階的アプローチが堅実です。

製造前に販路とKPIを設定

「作ってから考える」では遅い。複数の接点を統合的に設計し、チャネル別のKPIを明確にしましょう。

価格設計は総合的に

原価だけでなく、手数料、送料、梱包、販促費まで織り込んで、粗利率40%以上を確保。

在庫回転を重視

売上だけでなく、在庫回転日数(60-90日以内)を追跡。目に見える経済指標と、目に見えない消費者指標(UGC)の両面から評価しましょう。

法的リスクへの配慮

著作権、商標、表示義務、安全基準——該当する法規制を事前に確認。ブランド価値を損なわないSKU選定も重要です。

次のアクションとして、まずは以下のステップから始めてみてください。

- 【dl-01:見積比較チェックリスト】を使って、PODと小ロット外注を比較

- 【dl-02:粗利シミュレーター】で、価格設定の妥当性を検証

- 販売チャネルを1-2つに絞り、90日間のテスト販売を実施

- KPIをトラッキングし、データに基づいて改善

グッズ戦略は、一度で完成するものではありません。小さく始めて、検証し、改善し、拡大する——このサイクルを回し続けることが、持続的な成功への道です。 皆さんのキャラクターが、グッズを通じてより多くの人に愛される存在になることを願っています。

よくある質問(FAQ)

Q1:最低ロットはどれくらいから始められますか?

POD(プリント・オン・デマンド)サービスを利用すれば、1個から製作可能です。SUZURI、BOOTH、オリジナルプリント.jpなどのサービスでは、デザインをアップロードするだけで、在庫リスクゼロで販売を開始できます(参考:SUZURI、オリジナルプリント.jp等|2024-2025|MOQ=1個を確認)。

小ロット外注の場合は、品目にもよりますが10-50個程度が一般的です。缶バッジやアクリルグッズなどは、業者によっては1個から対応してくれるケースもあります(参考:缶タロウ等|2024-2025|1個対応可能な業者例)。

初めてグッズ製作に取り組む場合は、まずPODで市場反応を確認し、手応えを感じたら小ロット外注に切り替える段階的アプローチをお勧めします。

Q2:赤字を避ける価格設定のコツは?

粗利率40%以上を目安に設定しましょう。価格設定では、製造原価だけでなく、以下のコストを全て織り込む必要があります。

- 製造原価

- 送料(ネコポスなら200-300円程度)

- 梱包資材費(20-50円程度)

- 販売手数料(ECモールなら8-15%)

- 返品対応費(売上の1-3%程度)

- 販促費(初期は売上の10-20%)

例えば、製造原価200円の商品をAmazonで販売する場合:

- 原価:200円

- 送料・梱包:50円

- 販売手数料(10%):販売価格の10%

- 目標粗利率:40%

逆算すると、販売価格は800-1,000円程度が適正となります。 【dl-02:粗利シミュレーター】を使って、事前に損益分岐点を計算することを強くお勧めします。

Q3:どの販売チャネルから始めるべきですか?

規模と資金状況により、推奨順位が変わります。

【小規模・初心者向け】

- PODプラットフォーム(SUZURI等):在庫リスクゼロ、初期投資ほぼ不要

- ECモール(Amazon等):既存の集客力を活用

- イベント販売:ファンとの直接交流

【中規模・ファン基盤あり】

- 自社EC:粗利率が最も高く、顧客データを取得可能

- ECモール:認知拡大

- 委託・卸:地域での展開

【資金が限られている場合】

POD一択です。制作費ゼロ、在庫リスクゼロで始められます。

私の経験では、最初の3ヶ月はPODとECモールの併用でテストし、手応えを確認してから自社ECとイベント販売に展開する、という段階的アプローチが最もリスクが低いと感じています。

Q4:二次創作グッズの販売は法的に問題ありませんか?

原則として、他者のキャラクターを無断で使用した二次創作グッズの販売は、著作権侵害にあたります。 ただし、実務上は以下のような対応が取られているケースがあります:

- 権利者が公式ガイドラインで二次創作の範囲を明示している

- 同人活動として、小規模・非営利の範囲で黙認されている

- 公式ライセンスプログラムが提供されている

重要なのは、「黙認されている」ことと「法的に許可されている」ことは全く別だという点です。

二次創作グッズを販売する場合は、必ず以下を確認してください:

- 原作者・権利者の公式ガイドラインの確認(参考:文化庁|著作権の一般的な解説|2024-2025)

- 不明な場合は直接問い合わせ

- 商標登録されている名称・ロゴの使用は特に慎重に(参考:特許庁|商標権の概要|2024-2025)

自社オリジナルのキャラクターであれば、こうした心配は不要です。むしろ、自社キャラクターの商標登録を行い、第三者の無断使用を防ぐことをお勧めします。 法的な判断が難しい場合は、弁護士や弁理士などの専門家に相談することを強く推奨します。