「かわいいキャラクターを作ったのに、全然売れない」「SNSでは話題になったけど、事業には何も貢献していない」――キャラクターマーケティングに取り組む企業から、このような声を聞くことが少なくありません。

当編集部では、19年にわたるWEBマーケティングの実践経験と、専門家の知見をもとに、キャラクターマーケティングの失敗パターンを徹底的に分析してきました。その結果見えてきたのは、中小企業が陥りやすい「三重苦」の存在です。実際に、キャラクターマーケティングの失敗要因として「ターゲットとのミスマッチ」「ブランドの方向性との不一致」「継続的な運用計画の欠如」などが繰り返し指摘されています(参考:d-gear|2025|企業キャラクター失敗の主因分析)。

一つ目は準備不足。設定書もなく、口調も統一されず、誰が何を管理するかも決まっていない状態でスタートしてしまうケース。二つ目は継続不能。最初は勢いよく始めたものの、担当者の異動や業務過多で更新が途絶え、気づけば半年以上放置されているケース。そして三つ目は権利軽視。商標登録も著作権管理も曖昧なまま外部に委託し、後になって思わぬトラブルに巻き込まれるケースです。

実は、これらの失敗には共通する構造があります。それは「症状」→「原因」→「予防」→「復旧」という一連のプロセスを理解していないこと。多くの企業は症状が出てから慌てて対処しようとしますが、本来は予防段階でリスクを最小化し、万が一の場合の復旧手順も事前に設計しておくべきなのです。

この記事では、キャラクターマーケティングでよくある失敗を5つの教訓として整理し、それぞれについて「症状→原因→予防→復旧」の順で実務レベルまで落とし込んで解説します。各章の最後には、すぐに使えるチェックリストや初動フローも用意していますので、ぜひ実務にお役立てください。

まずは全体像を把握するために、キャラクターマーケティング失敗パターン総覧もあわせてご覧ください。

第1章|教訓① 設計の不一致:設定書・口調・ビジュアルがズレる

1-1 症状:媒体ごとに人格が変わる

「SNSでは元気なキャラなのに、店頭POPでは落ち着いたトーンになっている」「Webサイトとチラシで、キャラクターの服の色が違う」――こうした一貫性の欠如は、実は珍しいことではありません。

特に深刻なのが、外注先によって表現がバラバラになるケースです。イラストレーターAさんが描いたキャラは優しい表情なのに、デザイナーBさんが作ったグッズでは攻撃的な表情になっている。広告代理店に依頼したキャンペーンでは、キャラが突然敬語を使い始める。こうした不一致が積み重なると、顧客は「このキャラクター、いったい誰なの?」と混乱し、ブランドへの信頼が揺らぎ始めます。

社内でも同様の問題が起きます。営業部門は「親しみやすさ」を重視してフランクな言葉遣いを選び、広報部門は「信頼性」を優先して丁寧な表現を使う。どちらも間違ってはいませんが、統一されていないことが問題なのです。

1-2 原因:設定書の未整備と承認フローの不在

なぜこのような事態が起きるのでしょうか。根本原因は設定書の不在にあります。

ブランド戦略の基本では、あらゆるブランド要素に一貫性を持たせることが重要だとされています。キャラクターも例外ではありません。しかし、中小企業の現場では「みんなわかっているだろう」という暗黙の了解で進めてしまうことが多いのです。

さらに問題を複雑にするのが、承認フローの不在です。誰がキャラクターの表現をチェックし、OKを出すのか。その基準は何なのか。これらが明文化されていないと、制作者ごとに解釈が異なり、結果として表現がバラバラになります。

外注ブリーフの不足も大きな要因です。「明るいキャラで」という抽象的な指示だけでは、制作者によって「明るい」の解釈が変わります。具体的な参考資料やNG例を示さなければ、期待通りの成果物は得られません。

1-3 予防:設定書の最小必須8項目と承認フロー

では、どうすれば一貫性を保てるのでしょうか。答えは設定書の整備です。 当編集部が推奨する最小必須項目は以下の8つです。

| 項目 | 内容例 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 名称・呼称 | 正式名称、愛称、呼ばれ方 | 統一した呼び方の確立 |

| 2. 役割・使命 | ブランドの何を体現するか | 存在意義の明確化 |

| 3. 禁則事項 | 言ってはいけないこと、やってはいけないこと | リスク回避 |

| 4. 口調・語尾 | 「〜だよ」「〜です」など | 言葉遣いの統一 |

| 5. 視覚要素 | 色、服装、表情パターン | ビジュアルの統一 |

| 6. 使用範囲 | OKな媒体、NGな媒体 | 権利管理 |

| 7. 監修者 | 最終チェック担当者 | 責任の所在明確化 |

| 8. 更新手順 | 設定変更時のプロセス | 柔軟な運用 |

特に重要なのが口調と禁則事項です。口調は1回決めたら基本的に変えません。「です・ます調」なのか「だ・である調」なのか、語尾はどうするのか。これを明文化するだけで、制作物の統一感は格段に向上します。

禁則事項は「やってはいけないこと」のリストです。「政治的発言はしない」「競合ブランドには言及しない」「差別的表現は使わない」など、リスク回避のガードレールを設けておきます。

承認フローの設計も欠かせません。最低限、以下の3ステップを設けましょう。

- 制作者チェック:設定書に沿っているか自己確認

- 監修者チェック:キャラクター担当者が最終確認

- 記録:チェック履歴を残し、後から検証可能にする

ダウンロード可能なキャラ設定書テンプレートを記事末尾に用意しています。ぜひご活用ください。

1-4 復旧:30-60-90日リカバリー計画

すでに一貫性が崩れてしまっている場合は、どう立て直せばよいのでしょうか。

- 30日目標:現状の棚卸しと設定書の作成

- 既存の制作物をすべて集め、どこがズレているかを可視化する

- 最小必須8項目の設定書を作成し、社内合意を得る

- 監修者を任命し、承認フローを確立する

- 60日目標:制作物の再統一と外注先への再訓練

- 主要媒体(SNS、Web、印刷物)の表現を設定書に合わせて修正

- 外注先に設定書を共有し、過去の制作物との違いを説明

- 新規制作のテスト運用を開始

- 90日目標:自動チェック体制の確立

- 制作前チェックリストを運用

- 月1回の定期レビュー会議を設置

- 設定書のバージョン管理を開始

この3ヶ月で、少なくとも「新規制作物は一貫性が保たれている」状態を目指します。過去の制作物は、優先度の高いものから段階的に修正していきましょう。

キャラクター開発の全体プロセスについてはキャラクター開発プロセス完全ガイドで詳しく解説しています。また、キャラクターに深みを与えるストーリー設計の詳細は、なぜあなたのキャラは愛されない?【5要素×3幕×参加型】感情を動かす物語戦略と愛着を生む12週計画(テンプレ付)で解説しています。

第2章|教訓② 目的とKPIの断絶:評価不能は継続不能に直結

2-1 症状:SNS指標偏重と事業KGIとの未連動

「フォロワーが1万人を超えました!」「いいね数が過去最高です!」――こうした報告を受けたとき、経営者はどう反応すべきでしょうか。喜ぶべき成果なのか、それとも事業には何の貢献もしていないのか。判断基準がなければ、答えは出せません。

多くの企業がSNSの虚栄の指標(Vanity Metrics)に囚われています。フォロワー数、いいね数、リツイート数。これらは確かに目に見えやすい数字ですが、それだけでは事業成果とは言えません。

もっと深刻なのは、事業KGIと未連動の状態です。会社の最終目標が「売上1億円」なのに、キャラクターの目標は「エンゲージメント率3%」。この2つがどう繋がるのか説明できる人は、ほとんどいません。

結果として、キャラクター施策は「やっている感」だけが先行し、本当に事業に貢献しているのか誰もわからない。こうなると、予算削減の際に真っ先にカットされる対象になります。

2-2 原因:KGI⇄KPI接続の考え方

なぜ目的とKPIが断絶するのでしょうか。

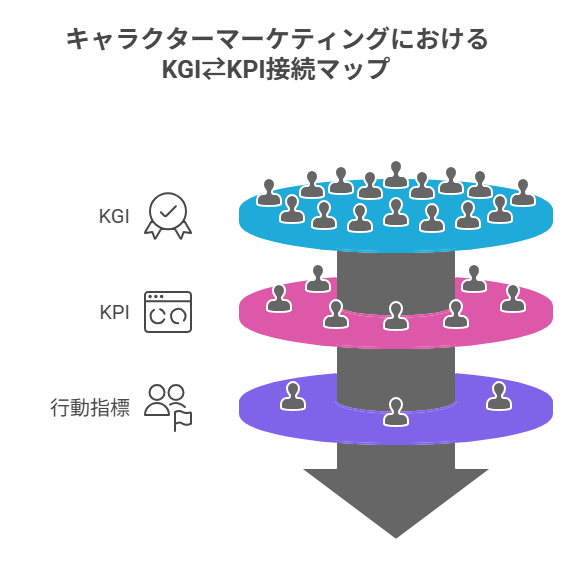

ブランド評価の基本理論では、KGI(Key Goal Indicator:最終目標指標)とKPI(Key Performance Indicator:中間目標指標)は必ず接続されていなければならないとされています。

しかし、現場では「SNSはSNS部門の仕事」「売上は営業部門の責任」と縦割りになっており、全体像を見る人がいません。これが断絶の根本原因です。

正しいアプローチは、逆算設計です。まず最終目標(KGI)を定め、そこから逆算して中間指標(KPI)を設定し、さらに日々の行動指標まで落とし込む。この3階層の接続が、評価可能なキャラクター施策の基盤になります。

2-3 予防:KGI⇄KPI⇄行動指標の3階層マップ

では、具体的にどう設計すればよいのでしょうか。以下の図は、事業目標から日々の活動までを論理的に繋ぐ「KGI-KPI接続マップ」の具体例です。このマップを作成することで、キャラクター施策が事業にどう貢献するのかが一目瞭然になります。

【図1】のように、最終目標から逆算して行動まで落とし込むことが重要です。自社のビジネスモデルに合わせて、このマップを作成してみましょう。

【コラム】失敗の「根っこ」を見つける思考法:5つのなぜ

失敗の「症状」に対処するだけでは、同じ問題が再発します。重要なのは、その奥にある「根本原因」を特定することです。トヨタ生産方式で知られる「5つのなぜ」という手法は、キャラクターマーケティングの失敗分析にも応用できます。

例:「キャラクターの更新が止まった」

- なぜ? → 担当者が多忙で後回しになったから。

- なぜ? → 兼務しており、メイン業務を優先したから。

- なぜ? → キャラクター運用が業務評価の対象外だから。

- なぜ? → 運用のKPIが事業目標(KGI)と連動していないから。

- なぜ? → そもそもキャラクターの事業における役割と目的が社内で合意形成されていないから。(根本原因)

このように「なぜ」を繰り返すことで、表面的な「リソース不足」から、本質的な「戦略設計の不備」へと問題を掘り下げることができます。

2-4 復旧:リラダー→KPI再設計→四半期レビュー

すでにKGIとKPIが断絶してしまっている場合の立て直し方です。

- ステップ1:目的の再ラダー化(Why→What→How)

まず「なぜキャラクターを作ったのか」を問い直します。- Why(なぜ): ブランド認知度を高めたい

- What(何を): 見込み客との接点を増やす

- How(どうやって): SNS・イベント・コンテンツで展開

この3階層を明文化することで、目的が明確になります。

- ステップ2:KPIの再設計

次に、現在のKPIが本当に事業目標と繋がっているか検証します。もし繋がっていなければ、新しいKPIを設計します。 例えば、「いいね数」から「サイト流入数」「問い合わせ数」への転換。見た目の数字よりも、事業に近い指標を選びます。 - ステップ3:四半期レビューの実施

最後に、定期的な振り返りの仕組みを作ります。四半期ごとに以下を確認しましょう。- KGIの達成度

- KPIの進捗

- 行動指標の実行状況

- 因果関係の検証(仮説と実績のズレ)

このサイクルを回すことで、キャラクター施策は「やりっぱなし」から「改善し続ける活動」へと変わります。 ROI測定の詳細についてはキャラクターマーケティングROI測定ガイドをご覧ください。

第3章|教訓③ 運用の継続性欠如:属人化・更新停止

3-1 症状:月次→隔月→停止の悪循環

キャラクター運用でよくあるのが、更新の先細りです。 最初の1ヶ月は週3回投稿。2ヶ月目は週1回。3ヶ月目は月2回。そして半年後には完全にストップ――この悲しいパターンを、私たちは数え切れないほど見てきました。

さらに深刻なのが炎上の放置です。キャラクターが不適切な発言をして批判が殺到しても、担当者が不在で対応が遅れる。謝罪文を出すにも承認フローが複雑で、結局24時間以上放置される。こうなると、小さな問題が大きなブランド毀損に発展します。

3-2 原因:兼務体制とタスク未定義

なぜ更新が止まるのか。最大の原因は兼務体制です。 「キャラクター運用は広報部の田中さんが兼務で」――これが多くの中小企業の実態です。田中さんは広報業務の合間にSNS投稿をし、イベント準備の合間にキャラクターグッズを発注する。当然、優先度の高い業務が入れば、キャラクター運用は後回しになります。

もう一つの原因がタスクの未定義です。「何を、いつまでに、誰が、どうやるか」が明確でないと、担当者は毎回ゼロから考えなければなりません。これでは継続できるはずがありません。

コンテンツ在庫の不足も見逃せません。「明日投稿するネタがない」という状態が頻発すると、担当者は疲弊し、やがて更新が途絶えます。

3-3 予防:3人体制と週次ToDoと30日分の在庫

継続的な運用を実現するには、最小限の体制整備が必要です。 当編集部が推奨する最小構成は3人体制です。

| 役割 | 主な業務 | 週次タスク例 |

|---|---|---|

| 編集責任者 | 方針決定、承認、リスク管理 | ・週次ミーティング主催 ・投稿内容の最終承認 ・月次レポート作成 |

| クリエイティブ担当 | コンテンツ制作、ビジュアル作成 | ・投稿用画像3点作成 ・キャンペーン企画立案 ・ストック補充 |

| 運用担当 | 日々の投稿、コメント対応、データ収集 | ・投稿実行週3回 ・コメント返信毎日 ・週次数値報告 |

重要なのは、役割を分けることです。全部を1人でやろうとすると破綻します。たとえ兼務であっても、役割を明確にすることで責任範囲が見えます。

週次ToDoの定型化も欠かせません。毎週同じ曜日に同じタスクを実行する仕組みを作れば、考える負担が減り、継続しやすくなります。

そして最も重要なのが30日分のコンテンツ在庫です。少なくとも1ヶ月先まで投稿ネタが準備されていれば、突発的な業務が入っても更新は止まりません。

【深掘りコラム】なぜ「中の人」問題は起きるのか?属人化リスクの根源と対策

キャラクター運用の更新が止まる最大の要因は「担当者の離脱」です。しかし、これを単なるリソース不足の問題と捉えるのは危険です。根本には、キャラクター運用が「特定の個人のセンスや努力に依存する”属人的な業務”」と見なされ、組織としての評価やバックアップ体制が欠如している問題があります。

「いいね」の数といったSNS上の評価は得られても、それが担当者の人事評価や事業貢献として認められない限り、モチベーションは続きません。対策は、3人体制のような仕組みだけでなく、KPIを事業目標と接続し、キャラクター運用を「個人の頑張り」から「組織の公式な活動」へと昇華させること。これにより初めて、担当者が変わっても品質を維持できる、持続可能な運用が実現するのです。

3-4 復旧:90日運用リブート計画

すでに更新が止まってしまっている場合の再起動プランです。

- 30日目標:在庫の確保

- 過去の投稿を再利用できる形に整理

- 新規コンテンツ10本を一気に制作

- 投稿カレンダーを30日分作成

- 60日目標:再編集と投稿再開

- 週2回ペースで投稿再開

- コメント対応ルールを明文化

- 簡易的なレポートフォーマット作成

- 90日目標:自動化と安定運用

- 投稿予約機能を活用

- 月次レビューの実施

- 次の30日分の在庫を補充

このサイクルが回り始めれば、更新停止のリスクは大幅に減ります。 SNS運用のより詳細な実践方法については、キャラクターSNS運用、もう「ネタ切れ・炎上」で悩まない!プロが教える5原則と成果を出す実践戦略で解説しています。

第4章|教訓④ ガバナンス不備:炎上・外注暴走・権限不明

4-1 症状:NG発言・誤情報・無断コラボ

「キャラクターが政治的発言をしてしまった」「間違った情報を拡散し、後で訂正する羽目に」「外注先が勝手に他社とコラボ企画を進めていた」――ガバナンス不備が招く事態は、想像以上に深刻です。

特に危険なのが無断コラボです。外注先のイラストレーターが善意で「他社キャラクターとのコラボイラストを描いてSNSに投稿」してしまい、相手企業から権利侵害の指摘を受ける。こうしたケースは少なくありません。

誤情報の拡散も頻発します。担当者が事実確認をせずに投稿し、後で「そんな事実はない」と指摘される。訂正と謝罪を繰り返すうちに、ブランドの信頼性が損なわれます。

4-2 原因:社会的正しさと承認ステップの重要性

なぜガバナンス不備が起きるのでしょうか。 現代のブランディングでは、社会的正しさ(Social Justice)への配慮が不可欠です。差別的表現、誤情報、政治的偏向――これらは一度発信すれば、取り返しがつきません。

しかし、多くの企業では承認ステップが曖昧です。「誰がチェックするのか」「どの基準で判断するのか」「緊急時の連絡先は誰か」――これらが明文化されていないと、現場は判断に迷い、結果として問題が発生します。

SNSの即時性も難しさを増幅させます。「投稿してから承認を待つ」という従来のフローでは、SNSのスピード感に対応できません。だからといって、無承認で投稿させるのはリスクが高すぎます。

4-3 予防:SNS運用規程の整備

ガバナンスを機能させるには、ソーシャル運用規程の整備が必要です。 最低限、以下の4項目を明文化しましょう。

- 運用権限の明確化

- 誰が投稿できるのか

- 承認者は誰か

- 緊急時の判断権者は誰か

- 承認ルート

- 通常投稿:担当者→責任者

- キャンペーン投稿:担当者→責任者→経営層

- 緊急時投稿:責任者の即断

- モニタリング

- 誰が、いつ、どのプラットフォームを監視するか

- ネガティブコメントへの対応基準

- エスカレーションルール

- 記録

- すべての投稿の記録保存

- 承認履歴の保管

- 問題発生時の対応ログ

これらを1つの文書にまとめ、関係者全員が閲覧できる状態にしておきます。

4-4 復旧:初動5ステップ

万が一、問題が発生した場合の初動対応です。

- ステップ1:事実確認(15分以内)

- 何が起きたのか、正確に把握する

- スクリーンショットで証拠を保存

- 関係者に状況を共有

- ステップ2:一次発信(30分以内)

- 問題を認識したことを表明

- 「調査中」の旨を伝える

- 憶測でものを言わない

- ステップ3:関係者連絡(1時間以内)

- 社内関係部署への報告

- 必要に応じて外部専門家に相談

- 対応方針の決定

- ステップ4:釈明・謝罪(24時間以内)

- 事実に基づいた説明

- 必要に応じた謝罪

- 再発防止策の提示

- ステップ5:学習反映(1週間以内)

- 原因分析

- 運用規程の見直し

- チーム内での共有

スピードが命です。特に最初の30分が、炎上を防ぐ分岐点になります。 記事末尾にSNS運用規程テンプレートをダウンロード可能にしていますので、ぜひご活用ください。 炎上対策と危機管理のさらに詳しい手順については、キャラクター炎上対策の決定版|予防から初動対応、鎮火後までプロが教える【実践ツール付】で解説しています。

第5章|教訓⑤ 権利・契約・社内合意の軽視:後追いコスト爆増

5-1 症状:類似指摘・契約齟齬・コラボ停止

「他社から類似キャラクターの指摘を受けた」「外注先とのライセンス契約で解釈が食い違い、追加費用が発生」「予定していたコラボ企画が、権利関係の問題で中止に」――権利・契約の軽視が招くトラブルは、金銭的にも時間的にも大きな損失になります。

特に深刻なのが後追いの権利処理です。キャラクターを作ってから「そういえば商標登録していなかった」と気づき、慌てて手続きを始める。しかし、すでに類似商標が登録されていて、キャラクター名を変更せざるを得ない。こうなると、それまでの宣伝活動がすべて無駄になります。

契約解釈の齟齬も頻発します。「このキャラクターはどの範囲まで使っていいのか」が曖昧なまま外部に委託し、後になって「それは契約外です」と言われる。追加費用を支払うか、計画を変更するか。どちらを選んでも損失は避けられません。

5-2 原因:識別力と契約設計の要点

なぜ権利問題が後回しにされるのでしょうか。

ブランドの視覚的要素には識別力が求められます。つまり、「他とは違う、独自のもの」でなければ、法的保護を受けられません。しかし、キャラクターデザインの段階で、この識別力を意識している企業は少ないのです。

契約設計でも同じことが言えます。「誰が、何を、いつまで、どの範囲で使えるのか」を明文化しなければ、後でトラブルになるのは必然です。特に利用許諾の基本条項――使用範囲、期間、媒体、監修義務――を明記していない契約は、紛争の火種になります。

5-3 予防:商標・著作権の最小チェック

権利トラブルを予防するには、初期段階での権利チェックが不可欠です。

| チェック項目 | 確認内容 | タイミング |

|---|---|---|

| 商標調査 | 同一または類似の商標がないか | デザイン確定前 |

| 著作権確認 | 既存キャラクターとの類似性 | デザイン確定前 |

| 契約書作成 | 使用範囲・期間・媒体・監修義務 | 外注発注前 |

| 社内合意 | 関係部署の承認 | 施策開始前 |

| ガイドライン整備 | 使用ルールの明文化 | 公開前 |

特に重要なのが商標調査です。J-PlatPatなどの公式データベースで、同一または類似の商標が登録されていないか確認します。もし類似商標があれば、デザインを変更するか、名称を変えるか、早期に判断できます。

利用許諾契約の基本条項も忘れてはいけません。

- 使用範囲:Web、SNS、印刷物、グッズなど

- 期間:1年間、更新条件

- 媒体制限:OKな媒体、NGな媒体

- 監修:制作物の事前確認権

- 著作者人格権:不行使特約の有無

これらを契約書に明記することで、後のトラブルを大幅に減らせます。

5-4 復旧:社内合意形成の台本と弁護士関与基準

すでに権利問題が発生している場合の対応です。

社内合意形成の台本

権利処理には費用と時間がかかります。社内を説得するには、以下のロジックが有効です。

- リスクの可視化:「このまま放置すると、最悪の場合○○万円の損失」

- 対策の提示:「今なら△△万円で対処可能」

- 比較:「後追いコストの方が高い」

反対意見への対応も準備しておきます。

- 「そこまで必要?」 → 「類似指摘を受けた場合の損失は○○万円以上」

- 「時間がない」 → 「最低限のチェックは2週間で完了」

- 「予算がない」 → 「段階的に進める。まずは商標調査だけでも」

弁護士関与の基準

すべてのケースで弁護士に依頼する必要はありませんが、以下の場合は専門家の力を借りるべきです。

- 他社から警告書が届いた

- 契約解釈で相手と意見が対立している

- 訴訟リスクがある

- 国際展開を予定している

初回相談は1〜3万円程度です。早期に相談することで、大きなトラブルを未然に防げます。 法的リスク管理の具体的な進め方については、「まさかウチも?キャラクター法的リスク33,019件の実例から学ぶ著作権・商標・契約トラブル対策」で解説しています。

第6章|横断チェックリスト:予兆→即応→再発防止

6-1 10の赤信号:症状→即応アクション

ここまで5つの教訓を見てきました。最後に、すべてに共通する予兆のサインをまとめます。

| 赤信号 | 症状 | 即応アクション | |

|---|---|---|---|

| 1. | 表現のバラつき | 媒体ごとに口調が違う | 設定書の緊急作成 |

| 2. | 更新頻度の低下 | 月次→隔月→停止 | コンテンツ在庫の補充 |

| 3. | 承認の形骸化 | チェックが形式的 | 承認基準の再明文化 |

| 4. | 外注とのズレ | 期待と成果物が違う | ブリーフの詳細化 |

| 5. | KPI未達の常態化 | 毎月目標未達 | KPI設計の見直し |

| 6. | 炎上の兆候 | ネガティブコメント増加 | モニタリング強化 |

| 7. | 権利の曖昧さ | 契約書がない/不明瞭 | 契約書の再整備 |

| 8. | 担当者の疲弊 | 一人に負担集中 | 体制の見直し |

| 9. | 社内の無関心 | 他部署が協力しない | 価値の再共有 |

| 10. | 予算削減の圧力 | 効果が見えないと指摘 | KGI接続の再説明 |

これらの兆候が見えたら、すぐに対応しましょう。問題は時間が経つほど深刻化します。

6-2 四半期レビューの運用儀式

継続的改善のためには、定期的な振り返りが必要です。 四半期ごとに以下を確認する会議を設定しましょう。

議題テンプレート

- KGI達成度の確認

- KPI進捗の確認

- 赤信号の有無チェック

- 次四半期の改善アクション

- 予算・体制の見直し

指標確認の観点

- 計画 vs 実績

- 仮説 vs 検証結果

- うまくいったこと

- うまくいかなかったこと

- 次に試すこと

この会議を「単なる報告会」にしないことが重要です。必ず「次のアクション」を決めて終わります。

6-3 学習ログ→ナレッジ資産化

失敗は、正しく記録すればナレッジ資産になります。 以下の形式で記録を残しましょう。

失敗ログフォーマット

- 日付:いつ起きたか

- 症状:何が問題だったか

- 原因:なぜ起きたか

- 対処:どう対応したか

- 学習:次に活かすこと

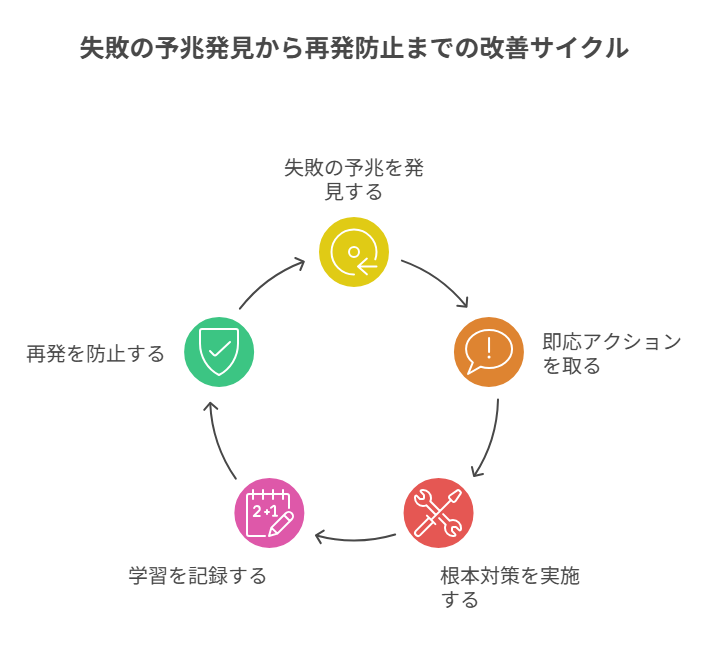

このログを蓄積することで、「同じ失敗を繰り返さない組織」が作られます。失敗から学び、次に活かすための改善サイクルを回すことが重要です。以下の図は、予兆の発見から再発防止までの継続的な改善プロセスを示しています。

【図2】のサイクルを四半期レビューなどの場で意識的に回すことで、キャラクター運用は常に進化し続ける組織の資産となります。

失敗パターンの全体像はキャラクターマーケティング失敗パターン総覧で、成功事例はキャラクターマーケティング成功事例10選で解説しています。

まとめ

キャラクターマーケティングの失敗には、明確なパターンがあります。この記事で解説した5つの教訓を振り返りましょう。

- 教訓① 設計の不一致:設定書と承認フローの整備で予防可能

- 教訓② 目的とKPIの断絶:KGI⇄KPI⇄行動指標の3階層設計で解決

- 教訓③ 運用の継続性欠如:3人体制と30日分の在庫で持続可能に

- 教訓④ ガバナンス不備:SNS運用規程と初動5ステップで炎上回避

- 教訓⑤ 権利・契約の軽視:初期段階での権利チェックでトラブル予防

これらすべてに共通するのは、「後回しにしない」ことです。問題が顕在化してから対処するのではなく、予防段階でリスクを最小化する。万が一の場合の復旧手順も事前に設計しておく。この姿勢が、キャラクターマーケティング成功の分かれ道です。

今すぐできるアクション:

- 設定書の整備:最小必須8項目を1週間で完成

- KPI再設計:事業目標との接続を確認

- 90日リブート:更新が止まっているなら再起動計画を立てる

- 運用規程整備:SNS運用ルールを明文化

- 権利棚卸:商標・契約の現状をチェック

記事で紹介したテンプレートやチェックリストは、すべてダウンロード可能です。ぜひ実務にお役立てください。

さらに詳しい情報は、キャラクターマーケティング失敗パターン総覧およびキャラクターマーケティング成功事例10選をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1: 「かわいいのに売れない」の典型原因は?

A1: 最も多いのは設計の不一致とKPIの未接続です。キャラクター自体は魅力的でも、(1)媒体ごとに表現がバラバラで一貫性がない、(2)事業目標と繋がっていないため何を目指しているのか不明、(3)ターゲットが曖昧で誰に刺さるのかわからない、という3つの問題が重なっています。まずは設定書でブランド一貫性を確保し、KGI→KPI→行動指標の接続を明確にすることから始めましょう。

Q2: 炎上時の初動は?

A2: 5ステップで対応します。(1)事実確認(15分以内):正確な状況把握とスクリーンショット保存、(2)一次発信(30分以内):問題認識と「調査中」の表明、(3)関係者連絡(1時間以内):社内報告と対応方針決定、(4)釈明・謝罪(24時間以内):事実に基づく説明と再発防止策、(5)学習反映(1週間以内):原因分析と運用規程見直し。最初の30分が分岐点です。

Q3: 最小コストでの法務対応は?

A3: 優先順位をつけたチェックが有効です。(1)商標調査:J-PlatPatで無料確認(2-3時間)、(2)著作権チェック:既存キャラとの類似性を目視確認、(3)契約書の最小必須項目:使用範囲・期間・監修義務を明記、(4)弁護士関与の基準:警告書受領時、訴訟リスク時、国際展開時。初回相談は1〜3万円程度。すべてを完璧にしようとせず、リスクの高い順に対処しましょう。