失敗を防ぐためにも、まずは正しい進め方を理解することが重要です。キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説で、適性診断から90日実践プランまで体系的に学べます。

第1章:失敗の土台にある3つの前提

キャラクターマーケティングの失敗を分析していくと、表面的な問題の下に、より根本的な「前提の欠如」があることが見えてきます。この章では、失敗を生み出す土台となる3つの前提について詳しく見ていきましょう。

1-1:目的とKPIが曖昧(作ること自体が目的化)

これが最も多い失敗の根源です。「他社もやっているから」「なんとなく親しみやすそうだから」という理由でキャラクターを作り始めてしまう。私も過去に何度も、こんな相談を受けてきました。

「キャラクターを作ったんですが、どう活用したらいいか分からなくて…」

正直、この時点で手遅れなケースが多いんです。なぜなら、キャラクターは「手段」であって「目的」ではないから。ブランディングの基本理論では、「価値の約束」を顧客に伝える手段としてキャラクターが存在します。その約束が何なのか、誰に向けてのものなのかが曖昧なまま作られたキャラクターは、結局誰の心にも響かない存在になってしまうのです。

回避策:役割→目的→主要KPIの前工程確定

実務で効果的とされる手法として、以下の3段階で目的を明確化します:

- 役割の定義:このキャラクターは何のために存在するのか(ブランド認知向上、顧客エンゲージメント強化、商品差別化など)

- 目的の数値化:その役割を果たした時、何がどう変わるのか(認知率○%向上、SNSエンゲージメント率○倍など)

- 主要KPIの設定:認知系(想起率、助成想起率)、好感系(NPS、好感度スコア)、行動系(購買転換率、リピート率)から選択

即チェック(7項目)

- キャラクターの存在意義を30秒で説明できるか

- ターゲット顧客を具体的に定義しているか

- 達成したい数値目標が明確か

- 測定可能なKPIを3つ以上設定しているか

- 経営層がその目的を理解・承認しているか

- 目的達成の期限を設定しているか

- 投資対効果の基準を決めているか

1-2:権利・ガイドライン・体制の未整備(法務と運用の分断)

次に多いのが、権利関係やガイドラインの不備です。キャラクターを作ったはいいが、誰が何をどこまでやっていいのかが不明確。結果として、SNS担当者が勝手に性格を変えてしまったり、営業部門が独自にグッズを作ってトラブルになったり…こんな事態が頻発します。

(参考:note.com|2024|ガイドライン不備による炎上や権利侵害トラブルは年々増加傾向)にあります。

回避策:利用規約/二次利用方針/監修フロー/承認権限表の整備

最低限、以下の4つの文書を準備することを推奨します:

- 利用規約:キャラクターの使用可能範囲、禁止事項、著作権表示ルール

- 二次利用方針:社内各部門での利用ルール、外部パートナーへの提供条件

- 監修フロー:新規制作物のチェック体制、承認プロセス

- 承認権限表:誰が何を決められるのかを明文化

即チェック(5項目)

- キャラクター利用ガイドラインが文書化されているか

- 商標登録の状況を把握しているか

- 社内承認フローが明確か

- 外部利用時の契約書雛形があるか

- 権利侵害時の対応マニュアルがあるか

1-3:測定設計の欠如(成否が主観)

「キャラクター、人気出てますよね?」「うーん、なんとなくそんな気がします」

このような曖昧な評価では、投資を継続すべきか撤退すべきかの判断ができません。実務経験から言えば、測定設計がない状態でキャラクターマーケティングを始めるのは、地図なしで航海に出るようなものです。

回避策:二軸四象限KPIの最低限セット

ブランド評価において実践的とされる二軸四象限モデル(経済軸×認知軸)を簡易化し、以下の最低限のKPIセットを設定します:

| 軸 | 指標例 | 測定方法 |

|---|---|---|

| 売上寄与(経済×直接) | キャラクター商品売上 | POSデータ |

| 認知想起(認知×直接) | 第一想起率 | アンケート調査 |

| 態度変容(認知×間接) | ブランド好感度変化 | 定期調査 |

| NPS(経済×間接) | 推奨意向スコア | 顧客調査 |

即チェック(6項目)

- 測定するKPIが決まっているか

- 測定頻度が設定されているか

- ベースラインデータを取得しているか

- 測定予算が確保されているか

- 分析担当者が決まっているか

- 報告・改善のサイクルが回っているか

これら3つの前提が整っていないまま始めてしまうと、どんなに素晴らしいキャラクターを作っても、失敗の可能性が高くなります。まずはこの土台をしっかり固めることが、成功への第一歩となるのです。

正しい進め方の詳細は「キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説」で、効果測定の具体的方法は「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」で詳しく解説しています。

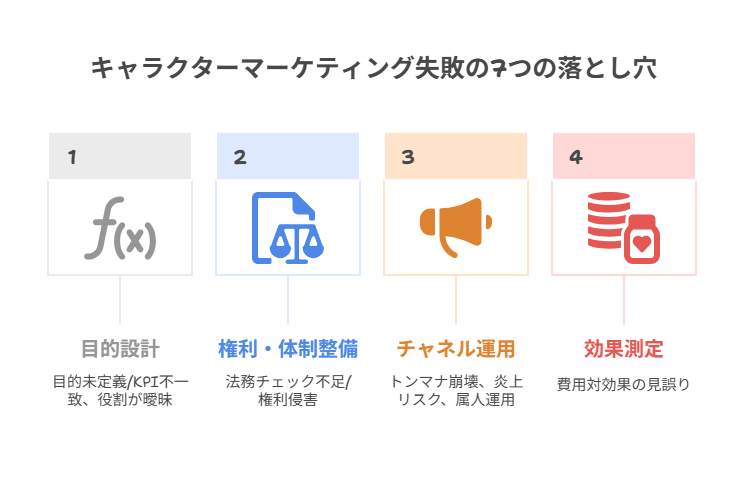

第2章:失敗パターン7選

ここからは、実際によく見られる失敗パターンを7つに分類し、それぞれの症状・原因・回避策・チェックポイントを詳しく見ていきます。これらのパターンを知ることで、自社の状況と照らし合わせ、危険信号を早期に察知できるようになります。

これらの失敗はバラバラに起きるのではなく、プロジェクトの進行段階と深く関わっています。まずは全体像を把握した上で、個別のパターンを見ていきましょう。

パターン1:目的未定義/KPI不一致

回避策

目的設定ワークショップを実施し、以下の順序で合意形成を図ります:

- 現状のブランド課題を洗い出す

- キャラクターで解決可能な課題を特定

- 具体的な目標数値を設定

- 達成期限とマイルストーンを決定

- 全ステークホルダーで合意書を作成

即チェック(7項目)

- キャラクターの目的が文書化されているか

- その目的を全部門が理解しているか

- 目標とKPIが連動しているか

- 四半期ごとの中間目標があるか

- 未達成時の対応策が決まっているか

- 成功の定義が明確か

- 撤退基準が設定されているか

パターン2:キャラクターの役割が曖昧(世界観とB/A不連動)

回避策

キャラクター設定シートを作成し、以下を明文化します:

- 基本設定:名前、年齢、性格、趣味、特技

- ミッション:このキャラクターが解決する顧客課題

- 口調・トーン:場面別の話し方ルール

- NGリスト:絶対にやらないこと、言わないこと

- ストーリーアーク:顧客と共に成長する物語

即チェック(6項目)

- キャラクター設定書は存在するか

- 全担当者がその設定を把握しているか

- トーン&マナーガイドラインがあるか

- 新規コンテンツ作成時にチェック体制があるか

- 世界観の一貫性を保つ責任者がいるか

- 定期的な設定見直しの機会があるか

パターン3:トンマナ崩壊(チャネル別”別人格”現象)

(参考:media.somewrite.com|2025|SNS運用における一貫性の欠如はブランド価値を毀損する)と指摘されているように、一貫性の欠如は顧客の混乱を招き、ブランド価値を毀損します。

回避策

チャネル横断型の運用マニュアルを作成:

- マスターデザインガイド:使用可能な画像、ポーズ、表情の一覧

- チャネル別運用指針:各媒体での表現ルール

- 月次調整会議:全チャネル担当者での情報共有

- クリエイティブ監査:定期的な一貫性チェック

即チェック(5項目)

- 全チャネルのキャラクター表現を把握しているか

- デザインデータの一元管理体制があるか

- 外注先への指示書は統一されているか

- 月1回以上の横断会議を実施しているか

- ブランドポリスの役割を持つ人がいるか

パターン4:法務チェック不足/権利侵害

回避策

法務チェック体制の構築:

- 事前調査:類似商標・著作物の存在確認

- 権利確保:商標登録、著作権管理の明確化

- 契約整備:制作委託、利用許諾の契約書整備

- 定期監査:年2回の権利関係棚卸し

(参考:契約ウォッチ|2024|キャラクターライセンス契約では権利関係の明確化が基本)

即チェック(6項目)

- 商標調査を実施したか

- 商標登録の状況を把握しているか

- 著作権の帰属が明確か

- 外注時の権利関係が契約書に明記されているか

- 二次利用のルールが文書化されているか

- 法務相談できる専門家がいるか

パターン5:炎上リスク対応の欠落

私も過去に、「そんなつもりはなかったのに…」という企業の悲痛な声を何度も聞いてきました。意図と関係なく、受け手がどう感じるかが重要な時代なのです。

回避策

炎上予防の3層防御:

- 事前チェック:多様な視点でのコンテンツ確認

- 監視体制:SNSモニタリング、早期警戒システム

- 対応準備:炎上時対応マニュアル、謝罪文テンプレート

即チェック(7項目)

- ダイバーシティチェックリストがあるか

- SNS監視を実施しているか

- 炎上時の初動対応フローが決まっているか

- 広報・法務・経営層の連絡網があるか

- 謝罪文のテンプレートを用意しているか

- 外部の危機管理専門家との連携があるか

- 過去の炎上事例を学習しているか

パターン6:属人運用/継続性欠如

回避策

組織的運用体制の構築:

- 運用マニュアル:誰でも同じ品質で運用可能に

- 複数担当制:主担当・副担当の設置

- ナレッジ共有:月次での運用ノウハウ文書化

- 定期ローテーション:計画的な担当交代

即チェック(5項目)

- 運用マニュアルは最新化されているか

- 複数名が運用可能な状態か

- 引き継ぎ期間は十分確保されているか

- 過去の運用履歴がアーカイブされているか

- 外部パートナーとの関係も引き継げるか

パターン7:費用対効果の見誤り

回避策

段階的投資評価モデルの導入:

| フェーズ | 期間 | 評価指標 | 投資判断基準 |

|---|---|---|---|

| 立ち上げ期 | 0-6ヶ月 | 認知率、露出量 | 計画比80%以上 |

| 成長期 | 6-18ヶ月 | エンゲージメント率 | 前期比120%以上 |

| 成熟期 | 18ヶ月- | ROI、売上貢献 | 投資回収率100%以上 |

即チェック(6項目)

- 投資回収計画が立てられているか

- フェーズ別の評価基準があるか

- 隠れコストも含めて予算化されているか

- 撤退基準が明確か

- 経営層と期待値が合致しているか

- 定期的な投資判断の機会があるか

これらの失敗パターンは、決して他人事ではありません。どの企業でも起こりうるリスクです。大切なのは、これらのパターンを知り、早期に対策を講じること。詳しい成功事例は「なぜ成功?キャラクターマーケティング事例から学ぶ5つの共通パターンと再現のコツ【大企業・中小企業15選】」で、具体的な開発プロセスは「キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】」で解説していますので、併せてご確認ください。

| パターン | 症状 | 根本原因 | 回避策の要点 |

|---|---|---|---|

| 1. 目的未定義 | 役割が不明確 | 作ることが目的化 | 目的設定ワークショップの実施 |

| 2. 役割が曖昧 | 行動が一貫しない | 世界観と実務の不連動 | キャラクター設定シートの作成 |

| 3. トンマナ崩壊 | 媒体ごとに別人格 | チャネル横断の視点欠如 | 運用マニュアルと月次会議 |

| 4. 法務チェック不足 | 権利侵害トラブル | 事前調査・契約の不備 | 法務チェック体制の構築 |

| 5. 炎上リスク対応欠落 | 社会的配慮不足で炎上 | センシティブ領域への無理解 | 炎上予防の3層防御 |

| 6. 属人運用 | 担当者退職で停止 | 運用の仕組み化不足 | 組織的運用体制の構築 |

| 7. ROI見誤り | 短期成果が出ず撤退 | 中長期的視点の欠如 | 段階的投資評価モデルの導入 |

これらの失敗を避けて成功した企業の事例は、キャラクターマーケティング成功事例15選|5つの共通パターンと業界別・規模別の再現ステップ完全解説で、業種別の成功パターンと具体的な実施内容を紹介しています。

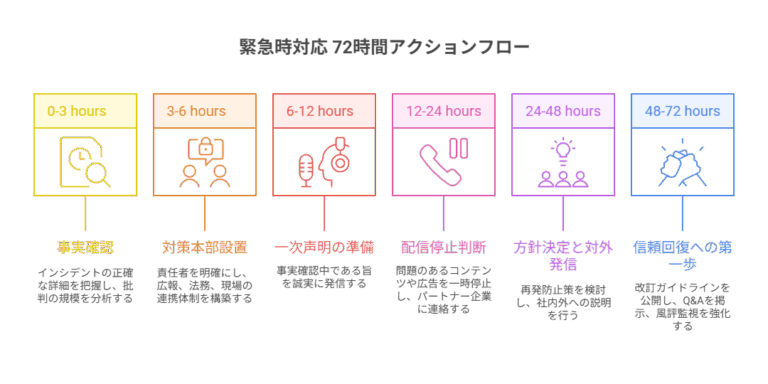

第3章:緊急対応|炎上・法務インシデントの72時間アクション

万全の対策を講じていても、インシデントは起こりうるもの。大切なのは、発生時にいかに迅速かつ適切に対応できるかです。私も過去に、初動対応の差が明暗を分けた事例を数多く見てきました。ここでは、炎上や法務トラブル発生時の72時間の対応フローを詳しく解説します。

0-24時間:ゴールデンタイムの初動対応

最初の24時間は、まさに「ゴールデンタイム」。この時間帯の対応が、その後の展開を大きく左右します。

必須アクション

- 事実確認(0-3時間)

- 何が起きているのか正確に把握

- 批判の規模と内容を分析

- 誤解なのか、本当の問題なのか判断

- 対策本部設置(3-6時間)

- 責任者の明確化

- 広報、法務、現場の連携体制構築

- 意思決定ルートの確立

- 一次声明の準備(6-12時間)

- 事実確認中である旨の発信

- 誠実な姿勢の表明

- 詳細は調査後に報告する旨を明記

- 配信停止判断(12-24時間)

- 問題のあるコンテンツの一時停止

- 関連する広告・投稿の停止

- パートナー企業への連絡

(参考:LMIグループ|2024|危機管理広報では初動24時間の対応が信頼回復に大きく影響)するとされています。

24-48時間:方針決定と対外発信

次の24時間で、具体的な対応方針を決定し、対外的な説明を行います。

重要タスク

- 再発防止案の骨子作成

- 問題の根本原因分析

- 具体的な改善策の検討

- 実施スケジュールの策定

- 関係者への説明

- 社内向け説明会の実施

- 主要取引先への事情説明

- 必要に応じて記者会見の準備

- 監修体制の補強

- 臨時のチェック体制構築

- 外部専門家の招聘検討

- ガイドラインの緊急改訂

48-72時間:信頼回復への第一歩

3日目は、前向きな姿勢を示し、信頼回復への道筋を示す重要な時期です。

実施事項

- 改訂ガイドライン公開

- 問題点を踏まえた新ルール

- 具体的な運用方法

- チェック体制の強化策

- Q&A掲出

- よくある質問への回答

- 誤解を解く説明

- 今後の方針説明

- 計測タグ更新

- 風評被害の監視強化

- 問い合わせ動線の整備

- 効果測定の仕組み構築

このフローを事前に準備し、訓練しておくことで、実際のインシデント発生時にも冷静に対応できます。詳しい活用方法は「「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プラン」で、効果測定については「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」で解説していますので、そちらも参考にしてください。

第4章:チェックリスト群(DL3点)

ここまで見てきた失敗パターンと対応策を、実務で使いやすいチェックリストにまとめました。これらを定期的に確認することで、問題の早期発見と予防が可能になります。

開発前チェックリスト(目的/KPI/権利/体制)

キャラクター開発を始める前に、必ず確認すべき項目です。ここでの準備不足が、後々大きな問題につながります。

運用チェックリスト(IMC/トンマナ/承認フロー)

日々の運用で確認すべき項目です。これらを怠ると、徐々にキャラクターの一貫性が失われていきます。

測定チェックリスト(二軸四象限→代表指標リスト)

効果測定なくして改善なし。定期的な測定と分析が、成功への道筋を示してくれます。

効果測定のチェックリストと具体的な測定方法については、キャラクターマーケティングROI測定の完全ガイド|二軸四象限評価法と4つの指標で投資対効果を可視化で、二軸四象限評価法と計算テンプレートを提供しています。

二軸四象限×代表KPI簡易表

| 象限 | 軸の組み合わせ | 代表KPI | 測定頻度 | 目標値例 |

|---|---|---|---|---|

| 第1象限 | 経済×直接 | 売上貢献額 | 月次 | 前年比110% |

| 第2象限 | 認知×直接 | ブランド想起率 | 四半期 | 30%以上 |

| 第3象限 | 経済×間接 | 顧客生涯価値 | 半期 | 20%向上 |

| 第4象限 | 認知×間接 | ブランド好感度 | 四半期 | 60%以上 |

これらのチェックリストを活用することで、失敗リスクを大幅に減らすことができます。正しい進め方は「キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説」で、具体的な開発プロセスは「キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】」で、測定方法の詳細は「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」で解説していますので、併せてご活用ください。

第5章:匿名化ケースから学ぶ(一般化)

実際の失敗事例から学ぶことは重要ですが、特定企業への配慮から、ここでは匿名化・一般化した形でケースを紹介します。これは実際に起きた複数の事例を統合・再構成したものです。

ケース:「生活雑貨ブランドA社」の7つの失敗

時系列で見る失敗の連鎖

【設計段階の失敗】

最初の失敗は、目的設定の曖昧さでした。「なんとなく親しみやすいブランドにしたい」という漠然とした理由でスタート。KPIも「認知度向上」という抽象的なものだけで、具体的な数値目標はありませんでした。

【法務段階の失敗】

デザインを外注した際、著作権の帰属を明確にしていなかったため、後に制作会社との間でトラブルが発生。さらに、類似商標の調査も不十分で、他社から警告を受ける事態に。

【運用段階の失敗】

SNS担当者、WEB担当者、店舗担当者がそれぞれ独自の解釈でキャラクターを使用。結果として、媒体ごとに性格や見た目が異なる「多重人格キャラクター」状態に。顧客からは「どれが本当のキャラクター?」という困惑の声が。

【測定段階の失敗】

効果測定の仕組みがなく、「なんとなく知名度は上がっている気がする」という主観的な評価のみ。経営層からは「投資対効果が見えない」という指摘が相次ぎました。

再発防止の型

このケースから導き出される再発防止の型は、以下の5つの要素に集約されます:

- 責任の明確化

プロジェクトオーナーを明確にし、最終的な意思決定権限を一元化する。A社の場合、誰も責任を取らない体制が、問題を深刻化させました。 - 承認プロセスの標準化

新規制作物は必ず承認フローを通す。A社では「これくらいなら大丈夫だろう」という現場判断が積み重なり、統一性が失われました。 - 監修体制の確立

ブランドポリスとしての監修役を設置。定期的な監査で、一貫性を保つ仕組みが必要でした。 - 記録の徹底

すべての決定事項、変更履歴を記録。A社では「誰がいつ何を決めたか」が不明で、責任の所在が曖昧になっていました。 - 測定の仕組み化

定量的な効果測定を定期実施。感覚ではなく、データに基づいた判断ができる体制構築が不可欠です。

この事例から学べることは、失敗は単独では起きないということ。小さな問題が連鎖し、複合的に絡み合って大きな失敗となるのです。だからこそ、各段階でのチェック体制が重要になります。

より多くの成功事例については「なぜ成功?キャラクターマーケティング事例から学ぶ5つの共通パターンと再現のコツ【大企業・中小企業15選】」で、特に予算を抑えたい中小企業の戦略は「予算50万円から始めるキャラクターマーケティング|中小企業の始め方・費用配分・90日計画を解説」で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。

FAQ(よくある質問)

最後に、キャラクターマーケティングの失敗に関してよく寄せられる質問にお答えします。

| 費目 | 初年度 | 2年目以降 |

|---|---|---|

| 制作費 | 50-500万円 | 10-50万円 |

| 監修・管理費 | 20-100万円 | 20-100万円 |

| 運用費(SNS等) | 60-300万円 | 60-300万円 |

| 測定・分析費 | 30-150万円 | 30-150万円 |

| 合計 | 160-1,050万円 | 120-600万円 |

重要なのは、初期制作費だけでなく、継続的な運用・測定費用も含めて予算化することです。「作って終わり」では、確実に失敗します。

- 短期(3-6ヶ月):認知度の向上、SNSフォロワー増加など、表面的な効果

- 中期(6-18ヶ月):エンゲージメント向上、ブランド好感度の改善

- 長期(18ヶ月以上):売上貢献、顧客ロイヤルティ向上、ブランド資産化

焦って短期的な成果を求めると失敗しやすいので、最低でも18ヶ月は継続する覚悟が必要です。

外注すべき部分

- キャラクターデザイン(プロのデザイナーに)

- 法務チェック(専門家に)

- 効果測定・分析(調査会社に)

内製すべき部分

- キャラクター設定・世界観

- 日々の運用・コミュニケーション

- 社内調整・意思決定

体制面では、最低でも専任担当者1名、できれば2-3名のチームが理想的です。

- 謝罪と説明(1週間以内):誠実な謝罪と、何が問題だったかの説明

- 改善策の提示(2週間以内):具体的な再発防止策の公表

- 実行と報告(1-3ヶ月):改善策の実施状況を定期報告

- 新たな価値提供(3ヶ月以降):より良いコンテンツで信頼を取り戻す

(参考:PR-GENIC|2024|初動の誠実な対応がその後の回復速度を左右する)とされています。

- 現状把握(1ヶ月目):今ある数値データをすべて集める

- ベースライン設定(2ヶ月目):現時点を基準値として設定

- KPI選定(2ヶ月目):測定可能で重要な指標を3-5個選ぶ

- 測定開始(3ヶ月目):定期的な測定をスタート

- 改善サイクル(4ヶ月目以降):PDCAを回し始める

遅れてでも測定を始めることで、その後の改善が可能になります。「今さら…」と思わず、今すぐ始めることが大切です。

失敗を避けながら正しく始める方法については、キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】で、各段階の実践ツールと共に詳しく解説しています。

まとめ:失敗から学び、成功への道筋を描く

ここまで、キャラクターマーケティングの失敗パターンとその回避策について詳しく見てきました。19年間のWEBマーケティング支援の経験から言えることは、失敗には必ず理由があり、その多くは防げるものだということです。

重要なのは、失敗を恐れて何もしないことではなく、失敗のパターンを知り、適切な対策を講じながら前進することです。本記事で紹介したチェックリストや72時間対応フローを活用することで、リスクを最小限に抑えながら、キャラクターマーケティングの可能性を最大限に引き出すことができるはずです。

キャラクターマーケティングは、正しく実践すれば、ブランドに大きな価値をもたらす強力な手法です。失敗を学びの機会と捉え、一歩ずつ着実に前進していきましょう。成功への道筋は、必ず見えてくるはずです。