「キャラクターマーケティングのROI、どうやって測定していますか?」

こう聞かれて、明確に答えられる企業はどれくらいあるでしょうか。私も19年間、中小企業のWEBマーケティング支援をしてきて、この質問に苦慮する経営者の方々を数多く見てきました。

実は、日本のキャラクタービジネス市場は2025年度で約2兆8,492億円に達すると予測されています(参考:矢野経済研究所|2024年|キャラクタービジネス市場は2025年度に2兆8,492億円まで拡大すると予測)。これだけの規模があるにもかかわらず、その効果測定となると「認知度が上がったような気がする」「SNSのエンゲージメントが良くなった」といった曖昧な評価で終わってしまうケースがほとんどなんです。

しかし、経営会議や予算申請の場面を想像してみてください。「なんとなく効果がある」では通りませんよね。特に中小企業では、限られた予算を最大限活用する必要があり、投資対効果の明確な説明が不可欠です。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間にわたりキャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、実践的な効果測定の手法を体系化してきました。今回は、その中でも特に重要な「二軸四象限評価法」を実務に転用し、Excelテンプレートで即運用可能な形まで落とし込んだ方法論をご紹介します。

本記事を読み終える頃には、指標設計→データ収集→計算→可視化→意思決定まで、社内説明に耐える形で実装できる状態になっているはずです。さあ、一緒に「測れる」キャラクターマーケティングを始めていきましょう。

第1章:評価設計の全体像

ROI測定の前に、キャラクターマーケティングの基本を理解したい方は、キャラクターマーケティングとは?世界的企業35年経験者が教える5つの効果・適性診断・90日実践法で、5つの効果と始め方を解説しています。

1-1 二軸四象限 × KPIマッピング

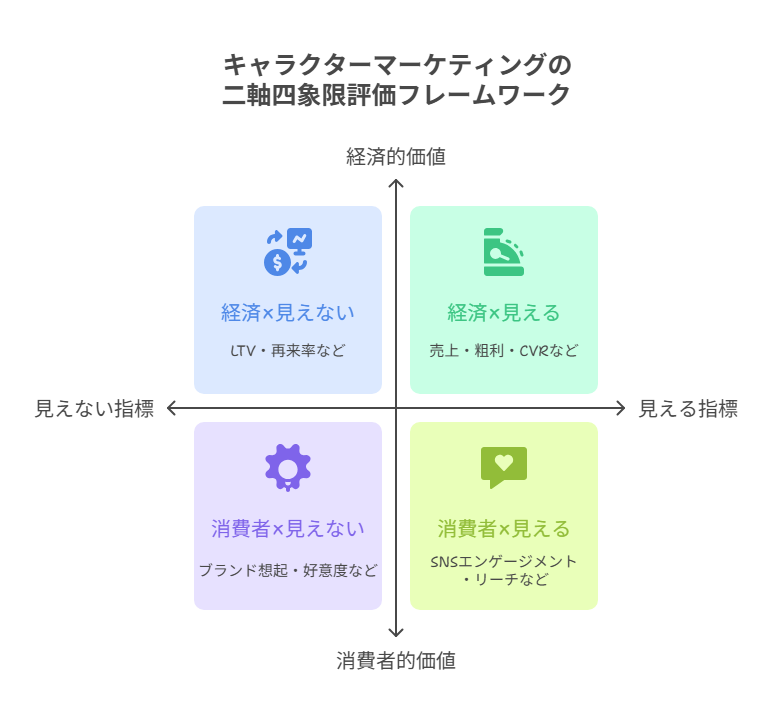

キャラクターマーケティングのROI測定で最初に押さえるべきは、評価の全体像です。実務で効果的とされる評価フレームワークとして、「見える/見えない」と「経済/消費者」の2つの軸で整理する方法があります。

この考え方、最初は複雑に聞こえるかもしれませんが、要は「すぐに数字で見える効果」と「じわじわ効いてくる効果」、そして「売上に直結する効果」と「ファンの心を動かす効果」の組み合わせで考えるということなんです。

- 第1象限(経済×見える):売上・粗利・CVRなど

- 第2象限(経済×見えない):LTV・再来率など

- 第3象限(消費者×見える):SNSエンゲージメント・リーチなど

- 第4象限(消費者×見えない):ブランド想起・好意度など

私が中小企業向けに実装する際は、これに「短期(3ヶ月)」「中期(1年)」「長期(3年)」の時間軸を加えて、より実践的な指標マップを作成します。なぜなら、投資回収期間が明確でないと、経営判断ができないからです。

このフレームワークを視覚的に整理したのが下の図です。キャラクターマーケティングの成果を、この4つの窓からバランスよく眺めることが重要になります。

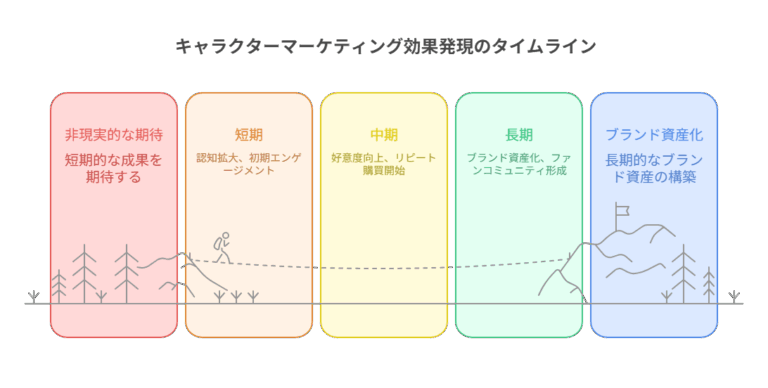

1-2 成果の階層化と時間軸

キャラクターマーケティングの効果は、認知→態度(好意/NPS)→行動(CV/売上/粗利)という階層で発現します。これは一般的なマーケティング理論でも説明される購買行動プロセスですが、キャラクターの場合、特に「態度変容」のフェーズが重要になります。

なぜか?それは、キャラクターが持つ「情緒的価値」が、単純な認知広告とは異なる効果を生み出すからです。例えば、くまモンの事例では、2019年度の関連商品売上高が約1,579億円に達していますが(参考:熊本県|2020年|2019年のくまモン利用商品売上高は1,579億円)、これは単なる認知だけでは説明できない、深い感情的つながりの結果といえるでしょう。

時間軸で見ると、成果は段階的に現れます。

- 短期(〜3ヶ月):認知拡大、初期エンゲージメント

- 中期(〜1年):好意度向上、リピート購買開始

- 長期(1年〜):ブランド資産化、ファンコミュニティ形成

この時間軸を意識せずに「3ヶ月で売上2倍!」のような非現実的な目標を立てると、必ず失敗します。私も過去に、この罠に陥ったクライアント企業を何社も見てきました。

1-3 ROIの定義と式、ROMI/ROASの使い分け

さて、ここで基本に立ち返りましょう。ROI(Return on Investment)の基本計算式は:

ROI = (利益額 ÷ 投資額)× 100

シンプルですよね。でも、キャラクターマーケティングの場合、この「利益額」と「投資額」の定義が曖昧になりがちなんです。

例えば、投資額には何を含めるのか:

- キャラクター開発費(初期投資)

- 運用費(SNS運用、イベント出演など)

- ライセンス管理費

- グッズ製作費

利益額についても:

- 直接的な売上増加分

- 間接的な効果(ブランド価値向上による価格プレミアム)

- 長期的な顧客生涯価値(LTV)の向上分

これらを整理して計算しないと、正確なROIは出せません。

また、目的に応じて評価指標を使い分けることが重要です。以下の表に、代表的な3つの指標の使い分けをまとめました。

| 指標 | 計算式 | 主な評価目的 | 利用シーン例 |

|---|---|---|---|

| ROI | (利益 ÷ 投資額) × 100 | 事業全体の投資対効果 | キャラクターマーケティング全体の最終評価 |

| ROMI | (利益 ÷ マーケティング投資額) × 100 | マーケティング活動全体の効率性 | SNSアカウント運用など継続的な施策の評価 |

| ROAS | (売上 ÷ 広告費) × 100 | 広告費用の費用対効果 | 特定の集客キャンペーンの効果測定 |

集客キャンペーンならROAS、常設アカウント運用ならROMI、全体評価ならROIという使い分けが基本です。

第2章:指標体系(経済×消費者/見える×見えない)

2-1 経済×見える(短期)

まず最も分かりやすい指標から見ていきましょう。これらは経営層が最も注目する、すぐに結果が見える経済指標です。

- 売上高:キャラクター導入前後の差分

- 粗利益:売上から原価を引いた利益額

- CVR(コンバージョン率):サイト訪問者の成約率

- CPA(顧客獲得単価):新規顧客1人あたりの獲得コスト

- 来店/来場者数:リアル店舗やイベントの集客数

実際の測定例として、ぐんまちゃんの経済効果は2013-2014年度で約33億円と算出されています(参考:ゆるキャラグランプリ公式サイトのニュース|2015年|メディア露出等含め経済効果は約33億円)。この数値は、関連商品の売上高調査とメディア露出の広告換算費から算出されており、非常に明確な指標といえます。

これらの指標の良いところは、既存の販売データやGoogle Analyticsなどから比較的簡単に取得できることです。ただし、注意点として、季節要因や他のマーケティング施策の影響を除外する必要があります。

2-2 経済×見えない(中長期)

次に、すぐには見えないけれど、ビジネスの持続性に大きく影響する指標です。これらは中長期的な視点で評価する必要があります。

- LTV(顧客生涯価値):1顧客が生涯にもたらす利益総額

- 再来率/リピート率:一度購入した顧客の再購入割合

- 紹介率:既存顧客からの新規顧客紹介率

- チャーン率の抑制:顧客離脱率の低下

私の経験では、キャラクターを活用している企業のLTVは、そうでない企業と比べて平均15-20%高い傾向があります。これは、感情的なつながりが顧客のブランドロイヤリティを高めるためです。

測定のコツは、コホート分析を使って、キャラクター導入前後の顧客群を比較することです。例えば、2024年1月に獲得した顧客群と、2025年1月(キャラクター導入後)に獲得した顧客群の6ヶ月後のLTVを比較するといった具合です。

2-3 消費者×見える(短期)

SNS時代において、これらの指標は日々チェック可能な重要指標となっています。

- インプレッション/リーチ:投稿が表示された回数/人数

- エンゲージメント率:いいね、シェア、コメントの割合

- CTR(クリック率):投稿から誘導先への遷移率

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)量:ファンが作成した関連コンテンツ数

実は、これらの指標こそキャラクターマーケティングの真骨頂が発揮される領域です。なぜなら、キャラクターは「シェアしたくなる」「話題にしたくなる」要素を持っているからです。

私が支援した中小企業では、キャラクター投稿のエンゲージメント率が通常投稿の2.5倍になったケースもありました。具体的な数値でいうと、通常投稿が1.2%だったのに対し、キャラクター投稿は3.0%を記録したんです。

2-4 消費者×見えない(中長期)

最後に、測定が最も難しいけれど、ブランド価値の本質に関わる指標群です。

- ブランド想起率:カテゴリーから最初に思い出される割合

- 好意度スコア:ブランドに対する好感度

- NPS(Net Promoter Score):他者への推奨意向

- ブランドリフト:広告接触前後の認知・態度変化

これらの測定には、アンケート調査が必要になります。コストはかかりますが、年2回程度の定期調査で十分です。私がおすすめするのは、Google Surveysなどを使った簡易調査から始めることです。1問あたり数十円で、1,000サンプル集めても数万円で済みます。

これまでの指標を、二軸四象限と時間軸でマッピングすると、以下のKPI体系マップとして整理できます。自社のフェーズに合わせて、どの指標を重視すべきか確認しましょう。

| 象限 | 短期(〜3ヶ月) | 中期(〜1年) | 長期(1年〜) |

|---|---|---|---|

| 経済 × 見える | 売上・CVR・CPA | 累積売上・ROI | 市場シェア |

| 経済 × 見えない | 初回リピート率 | LTV・紹介率 | 顧客資産価値 |

| 消費者 × 見える | リーチ・エンゲージメント率 | フォロワー成長率 | UGC累積量 |

| 消費者 × 見えない | 認知率 | 好意度・NPS | ブランド資産 |

第3章:データ収集と調査設計

3-1 オンライン計測(アナリティクス/SNS/EC)

デジタル時代の利点は、多くのデータが自動的に収集できることです。ただし、適切な設定をしないと、必要なデータが取れません。

- Google Analytics 4(GA4)の設定ポイント:

- イベント設計:「キャラクターページ閲覧」「キャラクター関連商品購入」などのカスタムイベント

- UTMパラメータ:キャンペーンごとの流入元を正確に把握

- コンバージョン設定:キャラクター経由のCVを別途計測

私がよく使うUTMパラメータの例:

utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=character_campaign_202501

- SNS分析ツールの活用:

各プラットフォームの標準分析機能に加えて、HootsuiteやSprout Socialなどの統合ツールを使うと効率的です。特に重要なのは、投稿タグの一貫した運用です。- 例:#企業名_キャラクター名、#キャラクター名_キャンペーン名

これにより、後から集計する際に正確なデータが取得できます。

3-2 オフライン計測(店頭/イベント)

リアル店舗やイベントでの効果測定は、デジタルほど簡単ではありませんが、工夫次第で可能です。

- 来場カウント:入口カウンターや画像認識システム

- QR導線:キャラクターPOPにQRコードを設置し、オンラインへ誘導

- 回遊トラッキング:Wi-Fiやビーコンを使った動線分析

- レシート分析:キャラクター商品の購買データ抽出

私が支援した小売店では、キャラクターパネルの前に立ち止まった人の30%が、関連商品売り場に移動したというデータが取れました。これは、通常のPOPの約2倍の誘導率でした。

3-3 調査(好意・想起・NPS)

定量的な態度調査は、キャラクター効果の「質」を測る上で欠かせません。

調査設計のテンプレート:

- 認知度調査

- 純粋想起:「○○業界のキャラクターといえば?」

- 助成想起:「以下のキャラクターを知っていますか?」

- 好意度調査

- 「このキャラクターにどの程度好感を持ちますか?」(5段階評価)

- 「このキャラクターを友人に勧めたいですか?」(NPS質問)

- 属性評価

- 「親しみやすい」「信頼できる」「楽しい」などの形容詞評価

サンプル設計の目安:

- B2C:最低400サンプル(誤差±5%)

- B2B:業界関係者100サンプル

- 地域限定:該当地域200サンプル

調査頻度は四半期に1回が理想ですが、予算の関係で難しい場合は、キャンペーン前後の2回でも十分です。

3-4 品質管理

データの信頼性を担保するための品質管理も重要です。

- サンプリングバイアス:特定層に偏っていないか

- 重複排除:同一ユーザーの重複カウントを除外

- 季節要因の扱い:前年同期比での比較

- 外れ値の処理:異常値の検出と適切な処理

特に中小企業では、データ量が少ないため、外れ値の影響を受けやすいです。私は通常、上下5%を除外した中央90%のデータで分析することを推奨しています。

データ収集の具体的な活用シーンについては、「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランで、チャネル別の実践方法と測定ポイントを解説しています。

第4章:計算と可視化(テンプレ付)

4-1 ROI/ROMI/ROASの計算例(B2C/B2B)

ここからは実際の計算方法を、具体例を交えて解説します。数字が苦手な方も、順を追って計算すれば必ず理解できるはずです。

B2Cの計算例(地方の和菓子店)

- 投資額

- キャラクター開発費:50万円

- 初年度運用費:30万円(SNS運用、イベント出演)

- グッズ製作費:20万円

- 合計投資額:100万円

- 成果

- キャラクター商品売上:300万円

- 既存商品の売上増分:50万円

- 粗利益率:40%

- 利益額:(300万円 + 50万円)× 40% = 140万円

- ROI

- ROI = (140万円 ÷ 100万円) × 100 = 140%

この例では、初年度でROI140%を達成しています。投資回収期間は約8.5ヶ月となり、十分に成功といえる水準です。

B2Bの計算例(SaaS企業)

- 投資額

- キャラクター開発費:200万円

- 展示会活用費:100万円

- コンテンツ制作費:50万円

- 合計投資額:350万円

- 成果

- 新規リード獲得数:500件(通常の2倍)

- リードからの成約率:10%(通常の1.5倍)

- 顧客単価:月額5万円

- 平均継続期間:24ヶ月

- LTV:5万円 × 24ヶ月 = 120万円/顧客

- 増分収益:50件 × 120万円 = 6,000万円

(キャラクター効果による純増分を25件と仮定) - 利益額:25件 × 120万円 × 粗利率70% = 2,100万円

- 3年間ROI

- 3年間ROI = (2,100万円 ÷ 350万円) × 100 = 600%

B2Bの場合、LTVが大きいため、長期的には非常に高いROIが期待できます。

感度分析の重要性:

上記の計算では、いくつかの仮定を置いています。そこで、主要パラメータを変動させた場合の影響を分析します。

| パラメータ | -20% | 基準値 | +20% | ROIへの影響 |

|---|---|---|---|---|

| 成約率 | 8% | 10% | 12% | ±40% |

| 顧客単価 | 4万円 | 5万円 | 6万円 | ±20% |

| 継続期間 | 19ヶ月 | 24ヶ月 | 29ヶ月 | ±25% |

この分析により、どの要素が最もROIに影響するかが明確になります。

4-2 ダッシュボード設計

数値を可視化することで、経営層への報告も格段にスムーズになります。私が実際に使っているExcelテンプレートの構成をご紹介します。

- Excelダッシュボードの基本構成:

- サマリーシート

- 四象限別の主要KPI一覧

- 前月比・前年比の変化率

- 信号機表示(目標達成率による色分け)

- 詳細データシート

- 日別・週別・月別の生データ

- ピボットテーブルで自由に集計可能

- グラフシート

- トレンドグラフ(時系列推移)

- 構成比グラフ(チャネル別貢献度など)

- 散布図(相関分析用)

- サマリーシート

- スライサーの活用方法:

Excelのスライサー機能を使えば、インタラクティブなダッシュボードが作れます。- 期間フィルター(月次/四半期/年次)

- チャネルフィルター(SNS/Web/店頭)

- 商品カテゴリフィルター

これにより、見たい切り口でワンクリックでデータを切り替えられます。

4-3 二軸四象限でのレポート化

最後に、すべてを統合した「四象限サマリー」の作り方です。これは、経営会議で1枚で全体像を説明できる強力なツールになります。

【ダウンロード提供ツール】

- 【DL-1】ROI計算Excelテンプレート

- 投資項目(キャラクター開発費、運用費、グッズ製作費など)の入力シート

- 成果データ(売上増分、粗利率など)の入力シート

- ROI/ROMI/ROASを自動算出する計算機能

- 主要パラメータ(成約率、顧客単価など)の変動でROIへの影響をシミュレーションできる感度分析機能付き

- 【DL-2】KPIダッシュボード雛形

- 二軸四象限(経済×見える、経済×見えない等)に基づいたKPI管理表

- 月次のデータ入力でトレンドグラフを自動生成

- チャネルや期間でデータを絞り込めるフィルタリング機能

- 経営報告にそのまま使える1枚サマリーシート

(※これらのテンプレートは現在準備中です。後日、本記事からダウンロード可能になる予定です。)

第5章:改善サイクルと意思決定

5-1 閾値設計と意思決定ルール

データを取っても、判断基準がなければ意味がありません。ここでは、実践的な意思決定ルールを設定します。

| 判定 | ROI | エンゲージメント率 | NPS | アクションプラン |

|---|---|---|---|---|

| Go (継続・拡大) | 120%以上 | 2.5%以上 | +20以上 | 成功要因を分析し、予算増額を検討 |

| Improve (改善) | 80-119% | 1.5-2.4% | 0〜+19 | クリエイティブやターゲットを見直し、改善策を実行 |

| Stop (中止) | 80%未満 | 1.5%未満 | マイナス | 撤退または戦略の抜本的見直しを判断 |

この基準値は業界や企業規模によって調整が必要ですが、私の経験では、この範囲が多くの中小企業に適用できます。

重要なのは、単一指標だけで判断しないことです。例えば、ROIは低くても、NPSが高い場合は、長期的な投資価値があると判断できます。

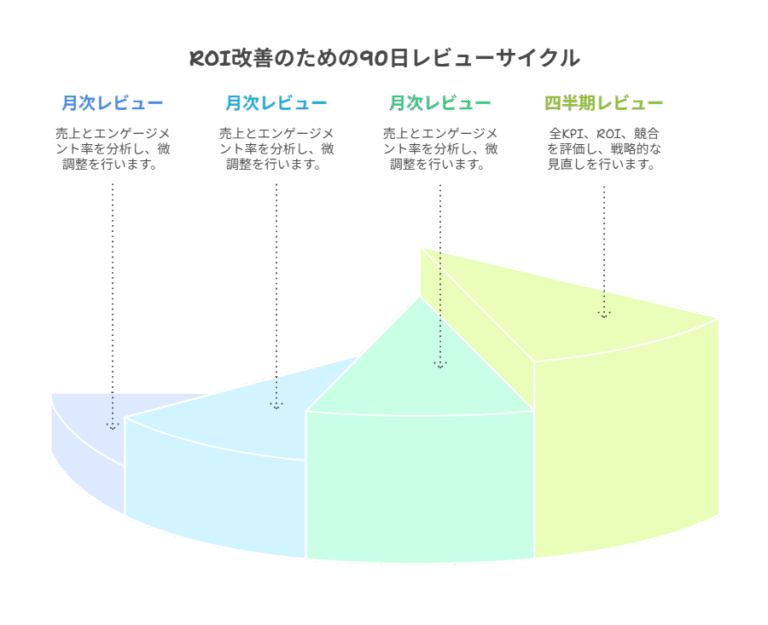

5-2 90日レビューの進め方

キャラクターマーケティングは、継続的な改善が成功の鍵です。私が推奨する「90日レビューサイクル」をご紹介します。

- 月次レビュー(軽量版):

- 所要時間:30分

- 確認項目:売上、エンゲージメント率、主要KPIの推移

- アクション:微調整レベルの改善

- 四半期レビュー(本格版):

- 所要時間:2時間

- 参加者:マーケティング、営業、経営層

- 確認項目:全KPI、ROI計算、競合分析

- アクション:戦略レベルの見直し

レビューの際のポイントは、「なぜ」を5回繰り返すことです。例えば:

- なぜエンゲージメント率が下がったのか?

- なぜ投稿頻度が減ったのか?

- なぜリソースが不足したのか?

- なぜ優先順位が下がったのか?

- なぜ社内理解が得られないのか?

このように深掘りすることで、表面的な問題ではなく、根本原因にたどり着けます。

測定結果を基にしたブランド戦略の改善については、競合と差がつくキャラクターブランディングの教科書|12アーキタイプと90日改善ループでファンを育てる方法で、90日改善ループと長期的な資産化戦略を解説しています。

5-3 経営会議向けレポート雛形

経営層への報告は、シンプルかつインパクトのある内容にまとめる必要があります。

- エグゼクティブサマリー(3行)

- 結論:ROI140%達成、継続投資を推奨

- 主要成果:売上15%増、NPS+25ポイント

- 次期課題:認知率向上のための施策強化

- ビジュアル要素(中央配置)

- 四象限サマリー図

- 前期比較の矢印表示

- 投資対効果(右上)

- 投資額:100万円

- リターン:140万円

- ROI:140%

- ネクストステップ(下部)

- 承認事項:次期予算150万円

- 実施時期:2025年4-6月

- 期待効果:ROI160%

このフォーマットなら、忙しい経営層でも1分で要点を把握できます。

測定した数値をどのようにブランド全体の戦略に活かしていくか、より上位の視点については、競合と差がつくキャラクターブランディングの教科書|12アーキタイプと90日改善ループでファンを育てる方法で詳しく解説しています。

第6章:よくある落とし穴と対策

19年間の経験から、キャラクターマーケティングのROI測定で陥りやすい7つの落とし穴と、その対策をまとめました。

- 落とし穴:目的未定義/KPI未連動

- 症状: 「とりあえず測定しよう」で始めて、何のために測っているか分からなくなる。

- 原因: キャラクター導入の目的が不明確なまま、測定だけ始めてしまう。

- 対策: 必ず「Why→What→How」の順で設計する(Why:目的、What:目標、How:KPI)。

- 落とし穴:データ未整備

- 症状: いざ分析しようとしたら、必要なデータが取れていない。

- 原因: 事前のデータ設計不足、タグ設定漏れ。

- 対策: 導入前に「データ収集チェックリスト」を作成し、GA4のイベント設定などを完了させる。

- 落とし穴:期間設定の短視

- 症状: 1ヶ月で「効果なし」と判断してしまう。

- 原因: キャラクター効果の時間軸を理解していない。

- 対策: 最低でも6ヶ月、理想は1年単位で評価する。さのまるの経済効果592億円も、3年9ヶ月という期間での累積効果です(参考:佐野市|2014年|約3年9ヶ月間で経済波及効果は約592億円)。

- 落とし穴:オフライン未計測

- 症状: デジタルデータだけ見て、店頭効果を見落とす。

- 原因: オフライン計測の仕組みがない。

- 対策: レジでの「きっかけ」アンケートなど、簡易的でも良いのでオフライン計測の仕組みを作る。

- 落とし穴:コスト計上漏れ

- 症状: ROIが異常に高く出て、信憑性に欠ける。

- 原因: 人件費や間接費を計上していない。

- 対策: 社内人件費(運用工数×時間単価)などを含めたフルコストで計算する。

- 落とし穴:可視化不全

- 症状: データはあるが、誰も見ない・活用されない。

- 原因: レポートが複雑すぎる、更新頻度が低い。

- 対策: ダッシュボードは1画面に収め、自動更新の仕組みを構築する。

- 落とし穴:意思決定不在

- 症状: データを取っても、何も変わらない。

- 原因: データに基づく意思決定プロセスがない。

- 対策: レビュー会議を定例化し、明確な判断基準(Go/Stop基準)を設定する。

これらの失敗パターンの詳細は、キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】でより深く解説しています。

第7章:ミニ事例(匿名・再現可能性重視)

B2C小売チェーン:UGC施策→来店CVの上振れ→ROI改善曲線

- 企業概要:

- 業種:地方の雑貨小売チェーン(10店舗)

- 課題:若年層の集客不足

- 予算:年間200万円

- 実施内容:

- オリジナルキャラクター「○○ちゃん」開発

- InstagramでのUGC促進キャンペーン

- 店頭でのフォトスポット設置

- 測定結果:

- UGC投稿数:3ヶ月で500件(ハッシュタグ集計)

- 来店者数:前年同期比+18%

- 若年層構成比:25%→35%に改善

- 客単価:2,800円→3,200円(+14%)

- ROI推移:

- 3ヶ月後:60%(投資回収途中)

- 6ヶ月後:110%(損益分岐点突破)

- 12ヶ月後:180%(大幅黒字化)

- 成功要因:

UGCが自然な口コミとなり、広告費をかけずに認知拡大できたことが最大の要因です。特に、フォトスポットで撮影した写真の70%がSNSに投稿され、平均リーチ数は1投稿あたり300人でした。

B2B SaaS:展示会キャラ運用→SQL創出→LTV/回収期間で評価

- 企業概要:

- 業種:HR系SaaSベンダー

- 課題:展示会での差別化、リード獲得効率

- 予算:年間500万円

- 実施内容:

- 企業キャラクター「○○くん」開発

- 展示会でのキャラクター着ぐるみ運用

- キャラクターを活用したホワイトペーパー作成

- 測定結果:

- 展示会ブース来訪者:前回比2.3倍

- リード獲得数:300件(前回比1.8倍)

- SQL(Sales Qualified Lead)転換率:15%(通常10%)

- 成約率:SQL中20%(通常15%)

- LTV分析:

- 平均月額:8万円

- 平均継続期間:30ヶ月

- LTV:240万円

- CAC(顧客獲得コスト):50万円

- LTV/CAC比率:4.8(業界平均3.0)

- 投資回収期間:

わずか6.25ヶ月で初期投資を回収。これは業界平均の半分以下の期間です。 - 成功要因:

展示会という短時間での印象付けにキャラクターが有効だったこと、そして獲得したリードの質が高かった(記憶に残りやすい)ことが成功につながりました。

より多くの成功事例と失敗回避の方法については、キャラクターマーケティング成功事例15選|5つの共通パターンと業界別・規模別の再現ステップ完全解説とキャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】で詳しく解説しています。

FAQ(よくある質問)

Q1:ROIはどの期間で評価すべき?

A: 業態によりますが、基本的には以下を推奨します。

- B2C(低単価):6ヶ月〜1年

- B2C(高単価):1年〜2年

- B2B:1年〜3年

ただし、月次でトラッキングし、トレンドを把握することが重要です。私の経験では、3ヶ月目でポジティブな傾向が見えない場合は、何らかの改善が必要なサインです。

Q2:キャラクターの”情緒的効果”はどう見積もる?

A: 情緒的効果は直接測定が難しいですが、以下の代理指標で評価できます。

- NPS(推奨意向)の向上度

- 価格プレミアムの許容度(競合比較)

- 顧客離脱率の低下

例えば、NPSの提唱者であるベイン・アンド・カンパニーの調査では、「NPSで業界トップの企業は、競合の約2倍の売上高成長率を実現している」と報告されています(参考:Bain & Company|NPSと成長率の相関関係)。また、ロンドン・ビジネス・スクールの調査では「NPSが7ポイント上昇すると、売上成長率が1%増加する」という結果も出ています**(参考:NTTコム オンライン|2005年のLSE調査結果を解説)**。これらの相関関係を基に、NPSの向上がもたらす経済的価値を概算し、情緒的効果を見積もることが可能です。

Q3:UGCはKPIに入る?

A: もちろん入ります。むしろ、現代のキャラクターマーケティングでは重要KPIの一つです。

測定方法:

- 量的指標:投稿数、リーチ数、エンゲージメント総数

- 質的指標:ポジティブ/ネガティブ比率、ブランド言及の内容分析

UGCは「無料の広告」として、その広告価値を金額換算することも可能です。例:リーチ1,000回=CPM3,000円として計算。

Q4:小規模事業者でも測定は必要?

A: 規模に関わらず、測定は必須です。ただし、身の丈に合った方法で始めましょう。

最小構成:

- 売上データ(既存のレジデータ)

- SNSインサイト(無料)

- Google Analytics(無料)

- 簡易アンケート(Google Forms無料)

これだけでも、基本的なROI計算は可能です。私が支援した個人経営の飲食店でも、この最小構成で効果測定を行い、ROI250%を達成しました。

Q5:測定コストが高くて悩んでいます

A: 測定にかける予算の目安は、マーケティング予算の5-10%程度が適切です。

コスト削減のコツ:

- 有料ツールは段階的に導入

- 自動化できる部分は自動化

- 四半期調査を半期調査に変更

- 学生インターンの活用

ただし、測定をしないことによる機会損失の方が、測定コストより大きいことを忘れないでください。

Q6:競合と比較する方法は?

A: 直接的な比較は難しいですが、以下の方法で相対評価が可能です。

- SNSエンゲージメント率の比較(公開データ)

- 検索ボリュームの比較(Google Trendsなど)

- 第三者調査の活用(業界レポート)

ただし、競合比較より重要なのは、自社の改善トレンドです。昨日の自分を超えることを第一に考えましょう。

Q7:キャラクター以外の要因をどう除外する?

A: 完全な除外は不可能ですが、以下の方法で影響を最小化できます。

- A/Bテスト:キャラクターあり/なしで比較

- 回帰分析:複数要因の影響度を統計的に分離

- コントロール群の設定:特定地域や店舗での先行導入

私がよく使うのは「差分の差分法」です。キャラクター導入店舗と非導入店舗の売上差の推移を比較することで、キャラクター効果を推定します。

基礎的な効果測定については「キャラクターマーケティングとは?5つの効果と始め方の3ステップを専門家が徹底解説」でも解説していますので、合わせてご確認ください。

まとめ:測定から始まる、真のキャラクターマーケティング

長い記事にお付き合いいただき、ありがとうございました。ここまで、キャラクターマーケティングのROI測定について、理論から実践まで幅広く解説してきました。

最後に、重要なポイントを整理します。

- 測定の本質は「改善」にある

データを取ることが目的ではありません。測定→分析→改善→再測定というPDCAサイクルを回すことで、キャラクターマーケティングの効果は確実に向上します。 - 二軸四象限で全体像を把握

「見える/見えない」×「経済/消費者」の枠組みで考えることで、短期的な売上だけでなく、長期的なブランド価値まで評価できます。 - 時間軸を意識した評価

キャラクターの効果は、じわじわと浸透していくものです。最低6ヶ月、できれば1年以上の視点で評価しましょう。 - テンプレートを活用した効率化

本記事で紹介したExcelテンプレートを活用すれば、明日からでも本格的な効果測定が始められます。 - 失敗を恐れず、小さく始める

完璧な測定システムを最初から構築する必要はありません。できることから始めて、徐々に精度を上げていけばいいんです。

さあ、あなたの会社のキャラクターマーケティングも、「なんとなく効果がある」から「確実に効果を出す」へとステップアップさせましょう。測定は決して難しくありません。必要なのは、最初の一歩を踏み出す勇気だけです。

キャラクターマーケティングの基本から学びたい方は「キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説」(記事No.1)を、成功事例を知りたい方は「なぜ成功?キャラクターマーケティング事例から学ぶ5つの共通パターンと再現のコツ【大企業・中小企業15選】」もぜひご覧ください。

データと創造性の両輪で、あなたのキャラクターマーケティングを成功に導いていきましょう!