「優秀な人材が集まらない」「せっかく内定を出しても辞退される」——中小企業の採用担当者から、こうした悩みを聞く機会が増えています。

実際、数字を見ても採用市場の厳しさは明らかです。帝国データバンクの調査によれば、2024年10月時点で正社員不足を感じている企業は51.7%に達しており、特に情報サービス業では70.2%と深刻な状況です(参考:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)」|2024|正社員不足企業51.7%、情報サービス70.2%)。さらにリクルートの就職白書2024では、採用計画を充足できた企業はわずか36.1%で、60.5%もの企業が採用計画未達という結果が出ています(参考:リクルート「就職みらい研究所/就職白書2024」|2024|採用充足率36.1%、未達60.5%)。

一方で、学生側の就職活動を見ると、情報収集の方法が大きく変化しています。企業の採用サイトを見るだけでなく、SNSでの発信内容、社員の雰囲気、企業の価値観——こうした「人格化された情報」を重視する傾向が強まっているんです。

ここで注目したいのが、キャラクターを活用した採用ブランディングです。「採用にキャラクター?」と思われるかもしれません。しかし、実は人格を持った発信者を通じて企業の魅力を伝えることは、Z世代の価値観と非常に相性がいいんです。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間にわたりキャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、採用市場におけるキャラクター活用の可能性を分析してきました。19年間のWEBマーケティング支援の経験からも、中小企業がキャラクターを導入することで、採用活動における差別化と共感形成に成功した事例を数多く見てきました。

本記事では、採用ブランディングにキャラクターを活用する具体的な方法を解説します。自社に合うキャラクタータイプの選定から、採用サイト・説明会・SNS・内定者フォロー・社員アンバサダーという5つの施策の実装方法、そしてKPIツリーを使った効果測定まで、90日で試行できる実践的なフレームワークをお伝えします。

第1章:採用ブランディング×キャラクターの親和性

1-1 採用市場の構造的変化

採用市場を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化しています。文部科学省・厚生労働省の共同調査によれば、2024年3月卒の大学学部生の就職内定率は2月1日時点で91.6%と高水準を維持しています(参考:文部科学省・厚生労働省「大学等卒業者の就職状況調査」|2024|大学内定率91.6%)。学生にとっては選択肢が豊富にある「売り手市場」が続いているわけです。

企業側から見ると、これは非常に厳しい状況です。先ほど触れたように、採用計画を充足できている企業は3社に1社程度。特に中小企業にとっては、大手企業との競争の中で、いかに自社の魅力を伝えるかが死活問題になっています。

ここで重要になるのが、採用ブランディングの考え方です。ブランディング理論では、ブランドが提供する価値を「機能的価値」「情緒的価値」「自己表現的価値」の3つの層で捉えます。採用市場に当てはめると、こうなります。

- 機能的価値は、給与や福利厚生、仕事内容といった具体的な条件です。これは求人票に書かれている情報ですね。

- 情緒的価値は、その企業で働くことで得られる感情的な満足感——「この会社の雰囲気が好き」「価値観が合う」といった共感や親近感です。

- 自己表現的価値は、その企業に入社することで自分がどう見られるか、自己イメージとの一致です。「こういう企業で働く自分」というアイデンティティの問題ですね。

従来の採用活動は機能的価値の訴求が中心でした。しかし、Z世代を中心とする若年層は、情緒的価値と自己表現的価値をより重視する傾向があります。事実、パーソル総合研究所の調査では、就職活動時に「その企業で働く人の魅力」を重視した学生は、入社後の満足度が高い傾向にあることが示されています(参考:パーソル総合研究所「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」|2023|働く人の魅力と入社後満足度の関係)。

このデータから専門家として言えるのは、採用ブランディングの成否は、給与や待遇といった「機能的価値」だけでなく、働く人の“人格”や“雰囲気”という「情緒的価値」をいかにリアルに伝えられるかにかかっている、ということです。キャラクターは、この目に見えない「人の魅力」を代弁し、候補者に届けるための強力な媒介となり得るのです。ここにキャラクター活用の大きなチャンスがあります。

1-2 キャラクターが効く4つの理由

なぜキャラクターが採用ブランディングに有効なのか。19年の実務経験から分析すると、4つの作用点が見えてきます。

- 親近感の形成

人格を持ったキャラクターは、企業という抽象的な存在を「話しかけられる相手」に変えます。採用サイトで無機質な企業情報を読むのと、キャラクターが語りかけてくれるのでは、受け取る印象がまったく違うんです。これは心理学でいう「擬人化効果」で、人は人格を持った存在に対して感情的なつながりを持ちやすいという性質があります。 - 拡散されやすさ

SNS時代において、キャラクターの存在は情報拡散の大きな武器になります。「○○会社が採用活動をしています」という投稿より、「採用担当キャラの△△が会社説明会に来てくれた!」という投稿の方が、圧倒的にシェアされやすい。ビジュアルがあり、ストーリーがあり、感情移入できる対象があることで、学生たちの自発的な発信を促せるんです。 - 記憶への定着

説明会で人事担当者が話した内容は忘れても、キャラクターの印象は残る——これは採用活動における大きなアドバンテージです。複数の企業を同時に検討する学生にとって、「あのキャラクターがいる会社」という記憶の手がかりは、選考のどの段階でも有効に働きます。 - 社内エンゲージメントの向上

これは意外に見落とされがちですが、採用キャラクターは社員にとっても重要な意味を持ちます。「自社のキャラクターが学生に人気」という事実は、社員の帰属意識を高め、リファラル採用(社員紹介)の促進にもつながります。社員自身が「このキャラクター、いいよね」と言える存在になることで、自然な採用協力が生まれるんです。

【コラム】アーカーの4要素で捉える採用ブランド価値

採用ブランディングを強化する際、著名なブランド論であるデービッド・アーカーの「ブランド・エクイティの4要素」が有効な思考の枠組みとなります。本記事で解説するキャラクター施策は、これら4つの要素、特に「認知」と「連想」を飛躍的に高めるための具体的な打ち手なのです。

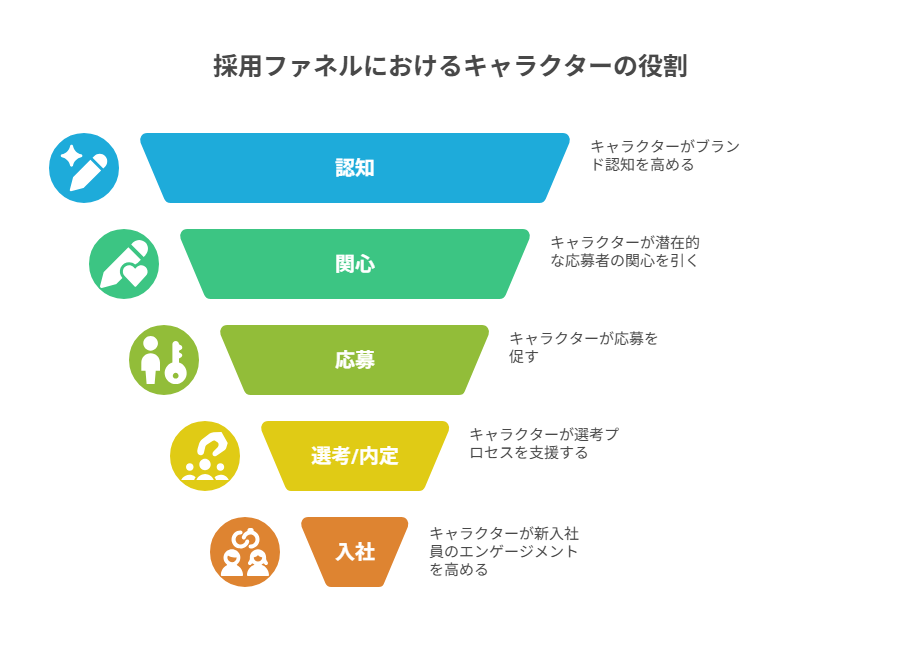

これらの効果を図で整理すると、採用ファネルの各段階でキャラクターが果たす役割が明確になります。

採用ブランディングの本質は、企業の魅力を「伝わる形」に翻訳することです。キャラクターは、その最も効果的な翻訳装置の一つと言えるでしょう。より戦略的なブランディングの全体像については、競合と差がつくキャラクターブランディングの教科書で詳しく解説しています。

第2章:採用キャラクターの3タイプ

採用にキャラクターを活用すると決めても、「どんなキャラクターにするか」という設計が最も重要です。ここを間違えると、せっかくの投資が無駄になってしまいます。

実務で見てきた成功事例を分析すると、採用キャラクターは大きく3つのタイプに分類できます。それぞれ強みと弱み、適した業種や規模が異なるので、自社の状況に合わせて選択することが重要です。

2-1 3つのタイプとその特徴

Aタイプ:企業マスコット型

企業全体の人格を体現するキャラクターです。採用だけでなく、広報活動全般で活用できるのが最大の強みですね。

このタイプの強みは、企業ブランド全体との一貫性が保ちやすいこと。社員も顧客も、同じキャラクターを通じて企業と接することで、統一されたブランドイメージが形成されます。

一方で、弱みもあります。企業全体を代表するため、特定の職種や部門の魅力を細かく伝えにくいんです。「うちの会社はこういう会社です」とは言えても、「エンジニアとして働く魅力」「営業職の面白さ」といった職種別の訴求には向いていません。

炎上リスクとしては、キャラクターの言動が企業全体の公式見解と見なされやすい点に注意が必要です。SNSでの発言一つが、企業の姿勢を問われる事態になりかねません。

適合する企業:従業員50名以上で、企業ブランド全体の認知向上も目的とする場合。特にBtoC事業を持つ企業。

Bタイプ:職種・部門擬人化型

エンジニア、営業、企画など、職種や部門ごとにキャラクターを設定するタイプです。

このタイプの最大の強みは、職務内容の魅力を具体的に伝えられることです。「エンジニアのキャラが、実際の開発環境や技術スタックを紹介する」といった形で、応募者が知りたい情報をピンポイントで届けられます。

複数キャラクターを展開することで、多様性の表現も可能です。「うちの会社にはいろんなタイプの人がいる」というメッセージが、キャラクターのバリエーション自体で伝わるんです。

弱みは、制作・運用コストが複数倍になること。キャラクター数が増えれば、それだけデザイン費用も、運用の手間も増えます。また、キャラクター間のバランス調整も必要になります。「営業キャラばかり目立って、エンジニアキャラが放置されている」となると、職種間の温度差を生んでしまいます。

適合する企業:従業員100名以上で、複数職種の採用を並行して行う企業。特に職種による企業文化の違いが大きい場合。

Cタイプ:候補者伴走(ナビ)型

就職活動そのものをサポートする案内人として設定されるキャラクターです。

このタイプの独自性は、企業の代表というより、応募者側に立つ「相談相手」として設計される点です。「就活で困ったことがあったら、僕に聞いて」というスタンスですね。

強みは、継続的な関係構築がしやすいこと。選考前から内定後まで、一貫して同じキャラクターが伴走することで、心理的な安心感が生まれます。特に内定者フォローの段階で威力を発揮するんです。

弱みは、企業の個性が伝わりにくい可能性があること。あまりに「就活支援」にフォーカスしすぎると、「このキャラクターは好きだけど、会社のことはよくわからない」という事態になりかねません。

適合する企業:新卒採用を毎年継続的に行う企業で、特に内定者フォローや早期離職防止に課題を感じている場合。

では、自社にはどのタイプが適しているのか。以下の表で整理してみましょう。

| 判断要素 | Aタイプ:企業マスコット型 | Bタイプ:職種・部門擬人化型 | Cタイプ:候補者伴走(ナビ)型 |

|---|---|---|---|

| 従業員規模 | 50-200名 | 100名以上 | 規模問わず |

| 採用職種数 | 1-2職種 | 3職種以上 | 職種問わず |

| 主要チャネル | SNS・イベント | 採用サイト・オウンドメディア | LINE・チャット |

| 導入難易度 | ★★☆ | ★★★ | ★☆☆ |

| 初期投資目安 | 30-80万円 | 100-300万円 | 20-50万円 |

| 月次運用工数 | 10-20時間 | 30-50時間 | 15-25時間 |

| 効果発現期間 | 3-6ヶ月 | 6-12ヶ月 | 1-3ヶ月 |

| 主要KPI | SNSフォロワー数、認知度 | 職種別応募数、エントリー質 | 内定承諾率、面談実施率 |

出典:着ぐるみレンタル/制作事業者等の業界調査(2024–2025)に基づき編集部作成

2-2 複合戦略:段階的導入

実は、多くの成功事例では、いきなり完成形を目指すのではなく、段階的にキャラクターを導入しています。

- フェーズ1(3-6ヶ月):Cタイプで小さく始める

まずは単一キャラクターで、LINEやメールでの情報発信を開始。内定者フォローから実験的にスタートすることで、リスクを抑えながら反応を見ることができます。 - フェーズ2(6-12ヶ月):Aタイプへ昇格

反応が良ければ、企業マスコットとして位置づけを拡大。採用サイトや説明会でも活用し、認知を広げていきます。 - フェーズ3(12ヶ月以降):Bタイプへ展開

必要に応じて、主要職種ごとにキャラクターを追加。ただし、これは企業規模と採用規模が十分に大きい場合のみです。

この段階的アプローチなら、投資を抑えながら、自社に合った形を探ることができます。キャラクターに深みのある物語を与え、候補者の共感を呼ぶ手法については、なぜあなたのキャラは愛されない?【5要素×3幕×参加型】感情を動かす物語戦略と愛着を生む12週計画(テンプレ付)で詳しく解説しています。

第3章:5つの採用施策の実装

キャラクターのタイプが決まったら、次は実際の採用活動での活用方法です。ここでは、採用ファネルの各段階に対応した5つの施策を、実装の優先順位とともに解説します。

3-1 採用サイト・LP:最初の接点設計

採用サイトは、多くの応募者にとって企業との最初の接点です。ここでキャラクターをどう使うかで、その後のエンゲージメントが大きく変わります。

実装のポイント

まず、トップページでキャラクターを「紹介役」として登場させます。「こんにちは!○○会社の採用担当、△△です」という形で、訪問者に語りかける構成にするんです。

重要なのは、募集要項のような堅い情報を「翻訳」する役割を持たせること。例えば、「勤務地:東京都渋谷区」という表記の横に、キャラクターの吹き出しで「駅から徒歩5分で、ランチのお店も充実してるよ!」と補足する。これだけで、情報の受け取りやすさが格段に上がります。

社員紹介のページでは、キャラクターが社員にインタビューする形式が効果的です。「先輩社員に聞いてみた」というコンテンツ形式で、キャラクターが聞き手になることで、読者は自然と「自分も聞いている」ような感覚になるんです。

KPI設定

採用サイトのKPIとして、まず見るべきは「エントリーCVR(コンバージョン率)」です。訪問者のうち何%がエントリーフォームまで到達したか。

一般的なベンチマークとして、採用サイトのCVRは1.5-3%程度とされています。ただし、これは流入元や職種によって大きく変動するので、自社の初期値を測定してから改善目標を設定することが重要です。

キャラクター導入の効果を測るなら、「導入前3ヶ月」と「導入後3ヶ月」のCVRを比較します。10-30%の改善が見られれば、キャラクターが機能していると判断できるでしょう。

3-2 説明会・イベント:体験の記憶化

会社説明会やイベントは、対面で企業の雰囲気を伝える貴重な機会です。ここにキャラクターを導入することで、「参加して良かった」という体験の質が大きく変わります。

実装のポイント

等身大パネルの設置は、最も手軽で効果の高い方法です。会場入口に置くだけで、「写真撮影スポット」として機能し、参加者のSNS投稿を促せます。

費用相場としては、等身大パネル(高さ150-180cm)で1枚3-8万円程度。耐久性のある素材を選べば、複数回の使用が可能です。

着ぐるみの活用は、予算に余裕があれば検討する価値があります。制作費は30-80万円、レンタルなら1日3-10万円程度です。ただし、着ぐるみの運用には注意点があります。

安全運用のチェックリスト

- 中の人の熱中症対策:こまめな休憩と水分補給

- 視野の確保:介助者を必ず配置

- 動線の事前確認:狭い場所や段差の把握

- 撮影同意の取得:写真撮影のルール明示

説明会の内容でも、キャラクターを活用できます。例えば、会社紹介のスライドにキャラクターを登場させ、「ここがポイント!」といった形で要点を強調する。これだけで、長い説明も飽きずに聞いてもらえるんです。

KPI設定

説明会の効果指標として重要なのは、「参加率」と「参加後の選考進行率」です。

参加率は、説明会への申込者のうち実際に参加した人の割合。一般的には60-80%程度とされていますが、キャラクターを前面に出した告知を行うことで、「楽しそう」という期待感を高め、参加率を向上させることができます。

より重要なのは、参加後の行動です。説明会参加者のうち、実際に本選考にエントリーした割合を「説明会CVR」として測定します。キャラクターが効果的に機能していれば、記憶に残る体験によってこの数値が向上するはずです。

3-3 SNS運用:日常的な関係構築

X(旧Twitter)、Instagram、TikTok——SNSは、企業と学生が日常的につながる場です。ここでキャラクターが「中の人」として発信することで、親近感と継続的な接点を作れます。

実装のポイント

各プラットフォームの特性を理解して、使い分けることが重要です。

| プラットフォーム | 特徴 | 投稿内容例 | 目安KPI(エンゲージメント率) |

|---|---|---|---|

| X (旧Twitter) | リアルタイム性、拡散力、双方向性 | ・説明会の実況 ・就活お悩み相談 ・社員とのQ&A |

0.5 – 2% |

| ビジュアル、世界観、ストーリーズ機能 | ・「社内の一日」イラスト ・ストーリーズでの質問箱 ・リールでのオフィスツアー |

1 – 3% | |

| TikTok | 短尺動画、エンタメ性、トレンド感 | ・キャラクターのダンス動画 ・「30秒で分かる事業内容」 ・社員参加のチャレンジ企画 |

5 – 10% |

出典:各種SNSプラットフォーム調査レポート(2024)を参考に編集部作成

X(旧Twitter)は、リアルタイム性と拡散性が強みです。「今日の説明会、たくさんの方に来ていただきました!」といった近況報告や、「就活で困ってることある? DMで相談受け付けてるよ」といった双方向コミュニケーションに向いています。

投稿頻度は週3-5回が目安。毎日投稿する必要はありませんが、定期的に「あ、このキャラクターまだいるな」と思ってもらうことが大切です。

Instagramは、ビジュアルとストーリー性が強みです。キャラクターのイラストを使った「社内の一日」シリーズや、「先輩社員インタビュー」のビジュアル化などが効果的です。

Instagramでは、ストーリーズ機能を使った「質問箱」が学生との接点作りに有効です。「就活の悩み、聞かせて」と投稿し、寄せられた質問にキャラクターが答える形式で、インタラクションを生み出せます。

TikTokは、短尺動画による「楽しさ」の訴求に特化しています。「社内の様子を30秒で紹介」「キャラクターが踊ってみた」といった、エンタメ性の高いコンテンツが求められます。

ただし、TikTokは作り込みが必要で、週1本の投稿でも相当な制作工数がかかります。リソースが限られる中小企業の場合は、XとInstagramに集中する方が現実的です。

KPI設定

SNSの成果指標として、まず見るべきは「エンゲージメント率」です。投稿に対する「いいね」「コメント」「シェア」の合計を、フォロワー数で割った値ですね。

プラットフォーム別の平均値は以下の通りです:

- X:0.5-2%

- Instagram:1-3%

- TikTok:5-10%

ただし、これらはあくまで目安です。重要なのは、「自社の初期値」を把握し、継続的な改善を測定することです。

より本質的なKPIは、「SNS経由のエントリー数」です。Google Analyticsなどで流入元を追跡し、SNSから採用サイトへの訪問、そしてエントリーまでの導線を可視化します。

3-4 内定者フォロー:入社までの伴走

内定から入社までの期間は、実は最も離脱リスクが高い時期です。他社の選考が進んでいたり、入社への不安が出てきたり。ここでキャラクターが「継続的な接点」として機能します。

実装のポイント

LINEやSlackでの定期連絡が基本です。週1回程度、キャラクターから「元気にしてる?」「入社準備で困ってることない?」といった軽いメッセージを送ります。

重要なのは、「情報提供」と「雑談」のバランスです。毎回重要な連絡ばかりだと、メッセージを開くのが億劫になります。時には「今日は暑いね。夏バテしてない?」といった、何気ない会話も挟むんです。

内定者同士をつなぐコミュニティ運営も、キャラクターの重要な役割です。「○○さんと△△さん、同じ大学出身なんだね!」といった形で、内定者間の交流を促進します。

入社前イベント(内定者懇親会など)の告知や司会進行にも、キャラクターを活用します。「来月の懇親会、楽しみにしてるね!」というメッセージを、キャラクターから送ることで、イベントへの心理的ハードルを下げられます。

KPI設定

内定者フォローの最重要KPIは「内定承諾率」と「入社率」です。

内定承諾率は、内定を出した人数のうち承諾(入社意思表明)した人の割合。一般的には70-90%程度とされています。

入社率は、内定承諾した人数のうち実際に入社した人の割合。これは95%以上が望ましいですが、辞退が発生するのも現実です。

キャラクターを活用した内定者フォローの効果を測るには、「接触頻度と入社率の相関」を見ます。キャラクターからのメッセージへの反応率(開封率・返信率)が高い内定者ほど、入社率も高いという傾向が見られれば、施策が機能していると判断できます。

3-5 社員アンバサダー:内部から外部へ

最後に、しばしば見落とされがちですが非常に重要な施策が、社員を「採用のアンバサダー(大使)」にすることです。

実装のポイント

社員が自社のキャラクターを「推したくなる」状態を作ることが第一歩です。社内SNSやSlackで、キャラクターの活躍を共有したり、「今月のキャラクター投稿、いいね数ランキング」を発表したり。

社員向けのキャラクターグッズ(ステッカー、バッジなど)を配布することで、「うちの会社、こういうキャラクターがいるんだよ」と自然に外部に話すきっかけを作れます。

リファラル採用(社員紹介制度)とキャラクターを連動させることも効果的です。「キャラクターと一緒に働く仲間を紹介してね」というメッセージを社内に発信し、紹介キャンペーンの際にはキャラクターのノベルティをプレゼントする、といった形です。

KPI設定

社員アンバサダー施策のKPIは、「リファラル採用数」と「社員のSNS投稿数」です。

リファラル採用数は、社員紹介経由での採用人数。これが全体採用数の10-20%を占めるようになれば、社員エンゲージメントも高いと言えます。

社員のSNS投稿数は、自社やキャラクターについて社員が自発的に発信した回数。これは直接的な採用成果ではありませんが、企業文化の健全性を示す指標になります。

3-6 施策の優先順位

5つの施策を同時に始める必要はありません。むしろ、段階的に広げていくことをお勧めします。

この順番なら、無理なく施策を拡大できます。各施策の具体的なノウハウは、SNS運用ならキャラクターSNS運用実践ガイドで、イベントでの活用はキャラクターイベント活用術で深掘りしていますので、合わせてご覧ください。

第4章:Z世代に刺さるキャラクター設計原則

ここまで「どう使うか」を見てきました。しかし、そもそも「どんなキャラクターにするか」という設計が適切でなければ、どんな施策も効果は出ません。

特にZ世代をターゲットとする場合、彼らの価値観や感性に合ったキャラクター設計が不可欠です。19年の実務で見てきた成功と失敗の事例から、4つの設計原則をお伝えします。

4-1 ネーミング:呼びやすさと記憶性

キャラクターの名前は、実は最も重要な設計要素の一つです。覚えやすく、呼びやすく、親しみやすい——この3つの条件を満たす名前を選ぶ必要があります。

成功する命名のパターン

まず、音節数は2-3音が理想的です。「ポチ」「タマ」といったペットの名前が覚えやすいのと同じ原理ですね。「採用サポート君」のような長い名前は、実際には誰も使ってくれません。

企業名や事業内容との連想も重要です。ただし、あまりに直接的すぎるのも避けたいところ。例えば、IT企業のキャラクターに「ITくん」という名前をつけるのは、少し安易すぎます。

むしろ、企業の理念や価値観から連想される言葉を起点にする方が、深みのある命名になります。「つなぐ」ことを大切にする企業なら「ツナギ」、「明るさ」を価値観とするなら「アカリ」といった具合です。

避けるべき命名

世代によって感じ方が異なる名前は要注意です。親世代には馴染みがあっても、Z世代には古臭く感じられる名前もあります。

また、特定の性別を強く連想させる名前も、今の時代は慎重になるべきです。「○○くん」「○○ちゃん」といった呼称を含む名前は、ジェンダー観の多様化を考えると、リスクがあるんです。

4-2 ビジュアル記号:世界観との整合

キャラクターのビジュアルは、企業の世界観を視覚的に表現するものです。ここで重要なのは、「かわいいから良い」という単純な判断を避けることです。

色彩の選択

企業のコーポレートカラーとの整合性は基本ですが、必ずしも完全一致させる必要はありません。むしろ、コーポレートカラーを「差し色」として使い、キャラクター自体は親しみやすい色調にする方が効果的な場合もあります。

Z世代に好まれる色彩傾向として、彩度が高すぎない「くすみ系」の色が人気です。パステルカラーでも、少しグレーを混ぜたような柔らかい色合いですね。

形状とシルエット

角が少なく、丸みを帯びた形状は、心理的な親近感を生みます。これは脳科学的にも証明されていて、丸い形状は「安全」「優しい」という印象を与えるんです。

ただし、業種によっては、あえて少しエッジの効いたデザインを選ぶべき場合もあります。例えば、IT・ゲーム業界なら、ポップでスタイリッシュな、直線的な要素を含むデザインの方が世界観に合うこともあります。

表情のレパートリー

SNSや採用サイトで使うことを考えると、複数の表情パターンが必要です。最低でも以下の5パターンは用意したいところです:

- 通常(ニュートラル)

- 笑顔

- 驚き

- 考え中

- 応援・励まし

これらがあれば、さまざまなシーンでキャラクターを活用できます。

4-3 口調・価値観:人格の設定

キャラクターが「何を言うか」以上に、「どう言うか」が重要です。この口調設定が、キャラクターの人格を決定づけます。

口調の一貫性

まず決めるべきは、一人称と語尾です。「私」「僕」「わたし」——どれを使うかで、キャラクターの印象は大きく変わります。

Z世代に向けた採用キャラクターの場合、「僕」を使うのが無難です。「私」だと少し堅く、「わたし」だと若干幼い印象になりがちです。

語尾は「です・ます」を基本としつつ、時々「〜だよ」「〜なんだ」といった話し言葉を混ぜることで、親しみやすさを出します。ただし、「〜だぜ」「〜じゃん」のような強い口語は、企業のキャラクターとしては避けた方が無難です。

表現してよい価値観

キャラクターが発信する価値観は、企業の理念と整合している必要があります。ただし、すべての企業理念をキャラクターに語らせるべきではありません。

Z世代に響く価値観として、以下のような要素を含めることが効果的です:

- 多様性の尊重:「いろんな人がいていいよね」

- 挑戦の肯定:「失敗しても大丈夫」

- 成長志向:「一緒に学んでいこう」

- ワークライフバランス:「無理しすぎないでね」

これらは、現代の若者が企業に求める価値観と合致しています。

4-4 NG例:避けるべき設計ミス

実際に失敗した事例から、絶対に避けるべき設計ミスを挙げます。

ステレオタイプの再生産

特定の職業や属性に対するステレオタイプをキャラクター化してしまうと、炎上リスクがあります。

例えば、「エンジニアは眼鏡をかけた男性で社交的でない」「営業は明るく押しが強い」といった固定観念をビジュアル化すると、多様性を損なうメッセージになってしまいます。

過度な「楽しさ」の強調

「うちの会社は楽しいよ!」というメッセージばかりだと、逆に「仕事の厳しさを隠しているのでは?」という不信感を生みます。

Z世代は、企業に対してリアルな情報を求めています。キャラクターが語るべきは、「楽しいこともあれば大変なこともある。でも、それを乗り越えられる環境がある」というバランスの取れたメッセージです。

業務実態との乖離

「残業なし!」とキャラクターが言っているのに、実際には残業が多い——こういった乖離は、最も避けるべきことです。

キャラクターの発信内容は、必ず実態に基づいたものにする。誇張や美化は、短期的には応募を増やせても、長期的には企業の信頼を損ないます。

【深掘りコラム】なぜ「ウケ狙い」の採用キャラクターは必ず失敗するのか?

採用キャラクターで陥りがちな失敗が「とにかくバズらせよう」というウケ狙いの設計です。しかし、これは採用活動の本質を見誤っています。採用ブランディングにおけるキャラクターの役割は、短期的な話題作りではなく、企業の価値観と候補者の価値観を接続する「翻訳者」であるべきです。

面白いだけのキャラクターは、一時的に注目を集めても、企業のリアルな魅力や働く厳しさを伝えないため、応募者の質が低下し、入社後のミスマッチを誘発します。Z世代は企業の「本音」を見抜く世代です。キャラクターには、楽しさだけでなく、誠実さや企業のありのままの姿を語らせることが、長期的な信頼関係の構築につながるのです。

【ダウンロード資料1】Z世代適合チェック20項目

キャラクター設計が適切かどうか、以下のチェックリストで確認してください:

ネーミング(5項目)

- □ 2-3音節で呼びやすい

- □ 企業の価値観と連想がある

- □ 特定の性別を強く連想させない

- □ 世代間で感じ方に大きな差がない

- □ 商標登録が可能(重複していない)

ビジュアル(5項目)

- □ コーポレートカラーとの整合性がある

- □ 親しみやすい色調・形状である

- □ 5種類以上の表情パターンがある

- □ 業種の世界観と合致している

- □ 多様なメディアで使用可能なシンプルさ

口調・価値観(5項目)

- □ 一人称と語尾が一貫している

- □ 企業理念と矛盾しない価値観

- □ Z世代の共感を得られる表現

- □ 堅すぎず、砕けすぎない適度なバランス

- □ ポジティブだが現実的なトーン

リスク回避(5項目)

- □ ステレオタイプを助長しない

- □ 特定の属性を揶揄・軽視しない

- □ 業務実態と整合している

- □ 炎上リスクのある表現を避けている

- □ 社内合意(特に現場社員の納得)がある

このチェックリストで15項目以上がクリアできていれば、基本的な設計は適切と言えます。キャラクターを通じたブランディングの全体像はキャラクターブランディングの教科書で、キャラクターに命を吹き込む物語の作り方はなぜあなたのキャラは愛されない?【5要素×3幕×参加型】感情を動かす物語戦略と愛着を生む12週計画(テンプレ付)で解説しています。

第5章:KPI設計と効果測定

どんな優れた施策も、効果を測定できなければ改善できません。採用ブランディングにおけるキャラクター活用も同じです。ここでは、実務で使えるKPI設計の方法を解説します。

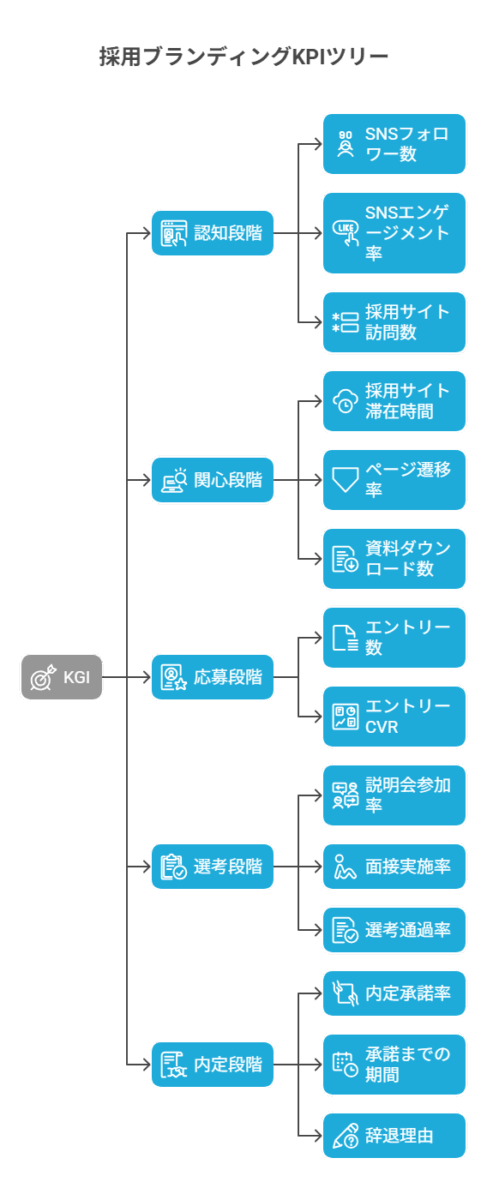

5-1 KPIツリーの構造

採用活動の成果を測るには、最終的なゴール(KGI)と、そこに至るプロセス指標(KPI)を階層的に整理する必要があります。

KGI(最終目標指標)

採用活動のKGIは、通常2つです:

- 内定承諾率:内定を出した人数のうち、承諾した人の割合

- 採用単価:一人あたりの採用にかかったコスト

この2つが改善すれば、「質の高い採用を、効率的に実現できている」と言えます。

KPI(プロセス指標)

KGIに至るまでの各段階で、以下のKPIを設定します:

- 認知段階

- SNSフォロワー数

- SNSエンゲージメント率

- 採用サイト訪問数

- 関心段階

- 採用サイト滞在時間

- ページ遷移率(複数ページを見た割合)

- 資料ダウンロード数

- 応募段階

- エントリー数

- エントリーCVR(訪問者のうちエントリーした割合)

- 選考段階

- 説明会参加率

- 面接実施率

- 選考通過率(各段階)

- 内定段階

- 内定承諾率

- 承諾までの期間

- 辞退理由(定性情報)

5-2 失敗の早期検知KPI

重要なのは、「うまくいっていない」ことを早期に検知することです。そのために、以下の「警告指標」を設定します。

初回接触→2回目接触率

説明会に参加した人が、その後もう一度企業と接触(面接応募、追加質問など)した割合。これが30%を下回ると、「説明会の内容が響いていない」可能性があります。

キャラクターを使った説明会なら、この数値が向上するはずです。改善が見られなければ、キャラクターの使い方を見直す必要があります。

接触間隔の長期化

応募者との接触(メール返信、イベント参加など)の間隔が開きすぎていないか。14日以上連絡がない応募者は、他社に流れるリスクが高まります。

キャラクターからの定期連絡で、この間隔を短く保つことが重要です。

SNS投稿への反応率の低下

SNSのエンゲージメント率が継続的に低下している場合、「飽きられている」可能性があります。投稿内容のマンネリ化や、キャラクターの発信に新鮮味がなくなっているサインです。

5-3 計測周期と改善サイクル

KPIは、適切な頻度で計測し、改善につなげる必要があります。

週次で見るKPI

- SNSエンゲージメント率

- 採用サイトCVR

- エントリー数

これらは変動が大きいので、週次で確認し、異常値があればすぐに対応します。

月次で見るKPI

- 応募数

- 面接数

- 内定数

- 採用単価

月次での推移を見ることで、中期的なトレンドを把握します。

四半期で見るKPI

- 年間採用目標の進捗

- コスト総額

- 採用充足率

四半期ごとに、戦略レベルの見直しを行います。キャラクター施策の継続・変更の判断も、このタイミングで行います。

【ダウンロード資料2】KPIトラッキングシート(Excel)

実際の計測には、Excelシートでの管理が便利です。以下の構成でシートを作成してください:

- シート1:週次ダッシュボード

- 日付、SNSフォロワー数、投稿数、エンゲージメント数、サイト訪問数、エントリー数

- シート2:月次サマリー

- 月、応募数、説明会参加数、面接数、内定数、承諾数、採用単価

- シート3:施策別効果

- 施策名(サイト改修、SNS開始、説明会パネル導入など)、開始日、関連KPI、改善率

- シート4:目標管理

- KPI名、現在値、目標値、達成率、アクション

このシートを週次で更新することで、データに基づいた改善が可能になります。施策の投資対効果(ROI)をより厳密に測定する方法については、キャラクターマーケティングのROIを“見える化”する全手順で詳しく解説しています。

第6章:成功事例と型化

ここまで理論と施策を見てきました。最後に、実際にキャラクターを活用して採用改善に成功した事例を紹介し、その「型」を抽出します。

ただし、守秘義務の関係上、企業名や具体的な業種は匿名化しています。重要なのは、「どういう状況で」「何をして」「どんな結果が出たか」という再現可能な構造です。

6-1 事例A:中堅IT企業(従業員150名)

課題

新卒エンジニア採用で、大手IT企業との競合に苦戦。説明会への参加率は高いものの、内定承諾率が40%台と低迷していました。

導入したタイプ

Cタイプ(候補者伴走型)のキャラクター。エンジニア志望の学生に寄り添う「相談相手」として設定。

具体的施策

- 説明会で、キャラクターが「就活の悩み」を聞く時間を設定

- 内定者向けLINEグループで、キャラクターが毎週金曜に近況確認

- 技術的な質問にも、キャラクターが「先輩エンジニアに聞いてきたよ」という形で回答

KPI変化(6ヶ月)

- 内定承諾率:43% → 68%(+25ポイント)

- 内定者からの質問数:月平均3件 → 15件(5倍)

- 入社後3ヶ月定着率:82% → 94%(+12ポイント)

成功要因の分析

この事例の成功要因は、「継続的な接点」にあります。内定から入社までの約6ヶ月間、キャラクターが「忘れられない存在」として機能したんです。

重要なのは、キャラクターが単なる情報伝達者ではなく、「相談できる相手」として設計されていたこと。学生の不安に寄り添う姿勢が、心理的安全性を生み出しました。

また、技術的な質問への回答を「先輩エンジニアに聞いてきた」という形で伝えることで、キャラクター自身の限界を認めつつ、組織としてのサポート体制を示すことができました。

再現のための条件

- 新卒採用を毎年継続的に行っている

- 内定から入社までの期間が3ヶ月以上ある

- 内定者フォローに週2-3時間の工数を割ける

6-2 事例B:地方製造業(従業員80名)

課題

地方立地のため学生の認知が低く、そもそも説明会への参加者が集まらない。年間採用目標10名に対し、応募者が15名程度と母数不足。

導入したタイプ

Aタイプ(企業マスコット型)。ただし、段階的にBタイプの要素も追加。

具体的施策

- SNS(X・Instagram)でキャラクターによる工場紹介シリーズを開始

- 地元の大学で開催される合同説明会に、等身大パネルを持参

- 3ヶ月後、製造・品質管理・営業の3職種について、キャラクターが解説する記事を採用サイトに追加

KPI変化(12ヶ月)

- SNSフォロワー:0 → 420名

- 説明会参加者:年間30名 → 65名(2.2倍)

- 応募者数:15名 → 42名(2.8倍)

- 採用目標達成:10名中6名 → 10名中10名

成功要因の分析

この事例の鍵は、「地方企業でも届く情報発信」です。都市部の学生に対しても、SNSを通じて企業の存在を知ってもらうことができました。

特に効果的だったのが、工場の「裏側」を見せるコンテンツです。「製品ができるまで」をキャラクターが案内する形式で、堅い製造業のイメージを親しみやすく伝えることに成功しました。

合同説明会での等身大パネルも、他社ブースとの差別化に有効でした。「あのキャラクターの会社、なんか面白そう」という印象を持ってもらうことで、ブースへの来訪率が向上したんです。

再現のための条件

- 立地や知名度で不利がある

- BtoCの要素(製品の面白さ)を見せられる

- SNS運用に週5時間程度の工数を割ける

6-3 型テンプレート:目的→設計→実行→評価

これらの事例から、成功のための「型」を抽出できます。

- ステップ1:目的の明確化

- 何が課題か?(認知不足 / 応募者質 / 内定辞退)

- どのKPIを最優先で改善したいか?

- ステップ2:タイプ選定

- 課題に合ったキャラクタータイプを選ぶ(A/B/C)

- 予算と工数の制約を確認

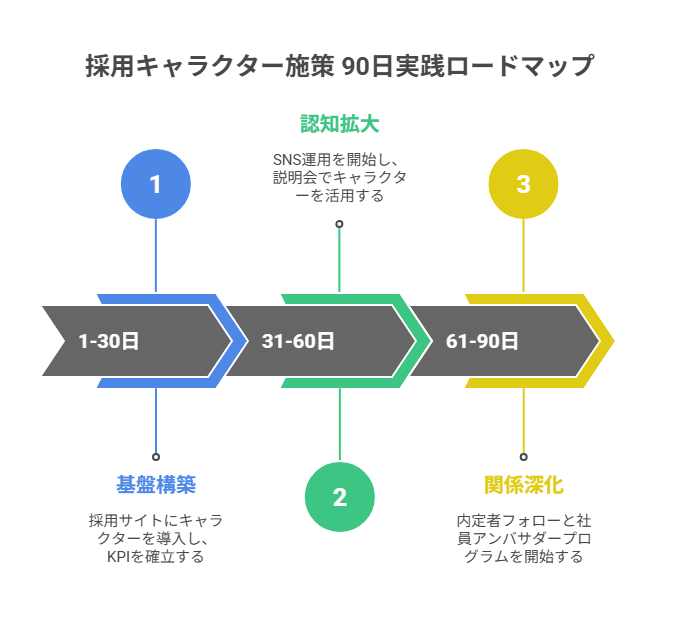

- ステップ3:90日実行計画

- Phase 1(1-30日):基盤構築(サイト・SNS)

- Phase 2(31-60日):認知拡大(定期投稿・イベント)

- Phase 3(61-90日):関係深化(フォロー・アンバサダー)

- ステップ4:評価と改善

- 週次でKPIを確認

- 月次で施策を振り返り

- 四半期で継続判断

この型に沿って進めることで、自社に合った採用ブランディングが実現できます。採用活動を通じて形成した候補者との関係を、入社後さらに強固なファンコミュニティへと育てる方法は、「キャラクターファンを『熱狂』させる!90日で成果を出すコミュニティ構築・運用戦略【2025年版】」で解説しています。

まとめ

採用市場が厳しさを増す中、中小企業が大手と競争するには、独自の差別化が不可欠です。キャラクターを活用した採用ブランディングは、その有力な選択肢の一つです。

本記事では、以下の内容を解説しました:

第1章では、採用ブランディングとキャラクターの親和性を、ブランド価値の3層(機能的・情緒的・自己表現的)の観点から整理しました。キャラクターが効く4つの理由——親近感・拡散性・記憶定着・社内エンゲージメント——を理解することが出発点です。

第2章では、採用キャラクターの3タイプ(企業マスコット型・職種擬人化型・候補者伴走型)を紹介し、自社に合ったタイプの選び方を示しました。

第3章では、5つの具体的施策——採用サイト、説明会・イベント、SNS、内定者フォロー、社員アンバサダー——の実装方法と、90日展開ロードマップを提示しました。

第4章では、Z世代に響くキャラクター設計の原則として、ネーミング・ビジュアル・口調・価値観の4要素と、避けるべきNG例を解説しました。

第5章では、KPI設計と効果測定の方法を、KPIツリーとトラッキングシートの形で具体化しました。

第6章では、実際の成功事例を2つ紹介し、再現可能な「型」として整理しました。

次のアクション

まずは、以下のステップで始めてみてください:

- Z世代適合チェック20項目(DL資料1)で、自社の設計案を評価

- KPIトラッキングシート(DL資料2)で、現状の採用指標を可視化

- 小さく始める:Cタイプ(候補者伴走型)で内定者フォローから試行

- 90日後に効果を検証し、拡大・継続・撤退を判断

採用ブランディングは、一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、適切な設計と継続的な改善によって、確実に効果を生み出せる施策です。

キャラクターを通じて、あなたの会社の魅力を、求職者に届けていきましょう。

執筆者プロフィール

WEBマーケティング会社を経営して19年目。中小企業のマーケティング支援を専門とし、特に採用ブランディングの分野で多くの企業をサポートしてきました。世界的エンタメ企業での実務経験を持つ専門家の知見をもとに、実践的なフレームワークの開発と提供を行っています。

FAQ

Q1: キャラクター制作の予算はどのくらい必要ですか?

A: シンプルなイラストキャラクターなら10-30万円程度から可能です。デザイン会社に依頼する場合、基本デザイン(正面・横向き・5表情パターン)で20-50万円、使用権を含めた完全買取で50-100万円が相場です。着ぐるみまで制作する場合は、追加で30-80万円を見込んでください。

Q2: SNS運用にどのくらいの工数がかかりますか?

A: 週3-5回の投稿なら、週5-8時間程度です。内訳は、投稿内容の企画(2時間)、ビジュアル作成(2時間)、投稿と反応確認(1-2時間)、月次の振り返り(1時間)です。外部委託する場合、月10-20万円程度が相場です。

Q3: 効果が出るまでどのくらいかかりますか?

A: 施策によって異なります。SNSのフォロワー増加は1-3ヶ月で見えてきますが、応募数への影響は3-6ヶ月、内定承諾率の改善は6-12ヶ月かかることが多いです。ただし、内定者フォローに特化した施策なら、1-2ヶ月でも効果を実感できます。

Q4: 中途採用でも効果はありますか?

A: はい、効果は期待できます。ただし、新卒採用とは少しアプローチが異なります。中途の場合、「企業文化の理解」と「入社後のイメージ」が重要なので、キャラクターを通じて社内の雰囲気や日常を伝えるコンテンツが効果的です。内定者フォローよりも、採用サイトとSNSに注力することをお勧めします。

Q5: 炎上リスクが心配です。どう対策すればよいですか?

A: 3つの対策が重要です。①設計段階で、Z世代適合チェック(特にリスク回避項目)を必ず実施する。②発信内容は、社内の複数人(できれば若手社員を含む)で事前確認する。③SNSでの発言は、企業の公式見解と見なされる前提で慎重に。特に、政治・宗教・社会問題には触れないことです。万が一炎上した場合の対応マニュアルも、事前に準備しておくことをお勧めします。