「キャラクターのSNSアカウント、何をどれくらい投稿すればいいんですか?」

これは、WEBマーケティング支援を19年続けてきた私が、クライアントから最もよく受ける質問の一つです。兼務で時間がない、ネタがすぐに尽きる、炎上が怖い、UGCをどう促せばいいかわからない——キャラクターの可愛さとは裏腹に、運用担当者の悩みは尽きません。

実際、SNS運用で失敗するキャラクターには共通する傾向があります。

投稿の人格がバラバラ、ビジュアルが統一されていない、ファンとの双方向性が欠如、頻度が最適化されていない、そして何より測定と改善のサイクルが回っていない。つまり、「とりあえず投稿」から抜け出せていないのです。

これを分析してみると、キャラクター運用には明確な構造があることが見えてきます。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間ブランディングの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、実践的な運用方法を体系化しました。

ブランディングの理論では、キャラクターは「人格を持つブランド」として、口調・反応・価値観を事前に規定することが重要とされています。これにより、以降の全ての運用判断に一貫性が生まれます。そして、見た目(表情差分・色・余白)、声(トーン&マナー)、配信チャネルの三位一体で整合性を取ることが、SNS成功の前提です。

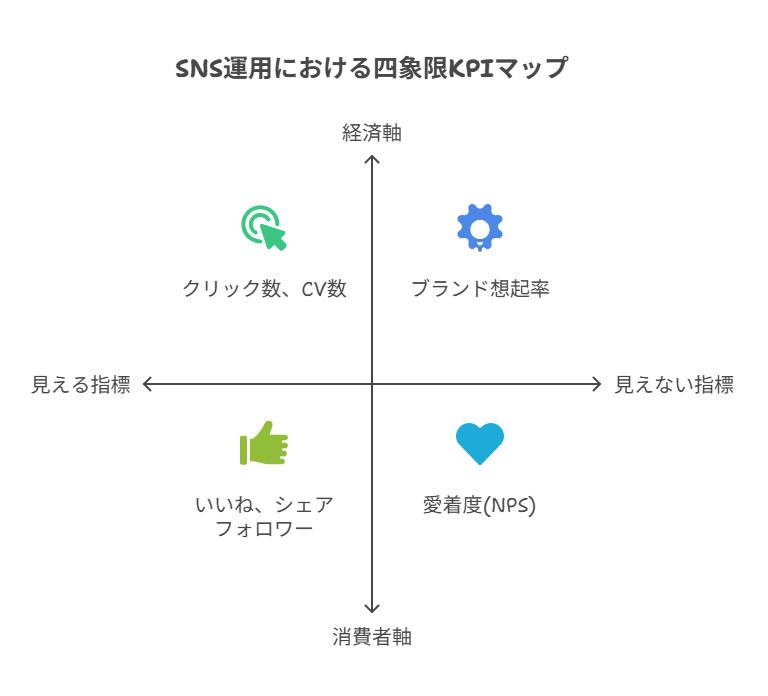

測定の観点からは、見える指標(到達・クリック・コンバージョン)と見えない指標(愛着・想起)、経済指標と消費者指標の四象限で評価軸を設計し、週次で改善を回すことが効果的です。これを19年の実務経験から言えば、この構造を理解せずに始めた運用は、ほぼ例外なく中途半端に終わります。

本記事では、投稿頻度、時間帯の選定、コンテンツ設計、UGC促進、炎上対策、KPI設計まで、「今日から回る」実務手順をテンプレートと運用表で提供します。理論を基準化の装置として使い、成果につながる運用を編集部主導で解説していきます。

第1章:キャラクターSNS運用の5原則

キャラクターのSNS運用で成果を出すには、闇雲に投稿するのではなく、5つの共通原則を押さえることが不可欠です。この土台なしでは継続的な成果は望めません。

1-1. 人格の一貫性——口調・反応・価値観の明文化

ブランディングの基本理論では、ブランドパーソナリティ(ブランドが人間だったらどんな性格か)を設計することが重要とされています。これをキャラクターに適用すると、SNSでの「口調・語尾・禁則テーマ・反応の温度感」として具体化できます。 例えば、12のアーキタイプ(無邪気・英雄・世話人・探求者など)の概念を型として参照しながら、キャラクターに合った人格を選びます。ただし、大企業向けの複雑な分類をそのまま中小企業で使うのは現実的ではありません。

実務では、以下の簡易グリッドで十分機能します:

口調/表情×OK・NGテーマ表

- 口調タイプ: 明るく元気 / 落ち着いて知的 / 親しみやすくカジュアル / 丁寧で誠実

- 一人称: 私 / ぼく / わたし / 自分の名前

- 語尾: だよ / です / ~なの / ~だね

- OK テーマ: 商品情報 / イベント告知 / 日常の発見 / ファンとの交流

- NG テーマ: 政治 / 宗教 / 他社批判 / ネガティブな社会問題

- 表情パターン: 通常 / 喜び / 驚き / 困り顔 / 応援

この表を最初に作成し、全ての投稿で参照することで、担当者が変わっても、外注に依頼しても、人格の一貫性を保てます。

1-2. ビジュアル統一——SNS最適化ルールの明文化

ブランディング理論では、ビジュアル・アイデンティティ(VI)とトーン&マナーの統一が強調されます。SNSに応用すると、プロフィール画像・バナー・表情差分・余白・色の最適化ルールとして明文化できます。

SNSビジュアル統一チェック項目:

- プロフィール画像:背景は透過 or 単色、顔がはっきり認識できるサイズ

- ヘッダー画像:ブランドカラー使用、キャラの世界観を表現

- 投稿画像:余白の統一(20% 推奨)、文字入れの位置ルール

- 表情差分:最低3パターン(通常・喜び・困り顔)を用意

- 色使い:ブランドカラーを投稿の70%以上に適用

実務的な観点から見ると、これらを守るだけで、フォロワーが「このキャラクターだ」と瞬時に認識できるようになり、タイムライン上での存在感が大幅に向上します。

1-3. 双方向性——返信・UGC・CS連携の基準化

ブランディングにおける統合マーケティングコミュニケーション(IMC)の考え方では、メッセージの一貫性が重要視されます。SNSでは、これは「返信ポリシー」「UGCの紹介基準」「カスタマーサポートとの連携」として現れます。

返信運用の実務基準:

- ポジティブなコメント:24時間以内に感謝の返信(テンプレート3パターン用意)

- 質問:48時間以内に回答 or CS部門へエスカレーション

- ネガティブなコメント:初動1時間以内に状況確認、24時間以内に対応方針提示

- 炎上の兆候:即座に責任者へ報告、投稿停止の判断

UGC紹介の基準:

- 紹介OK:応援イラスト、使用報告、イベント参加レポート

- 要確認:商用利用の可能性がある投稿、他社商品との組み合わせ

- NG:誹謗中傷、性的表現、政治的主張を含む投稿

CSテンプレートと連携することで、「このパターンならテンプレA」「これはCS部門へ」と判断が明確になります。

1-4. 頻度と時間の最適化——実務レンジの設定

投稿頻度と時間帯の最適化は、理論よりも実証データが重要です。総務省の調査によれば、平日のインターネット利用時間は朝(7時台)、昼(12時台)、夜(20〜22時台)にピークを迎える傾向があります(参考:総務省|2023|令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>)。これは、多くのSNSプラットフォームでエンゲージメントが高まる時間帯と重なります。

プラットフォーム別の推奨頻度レンジ(実務目安):

- X(旧Twitter):1日1~3回(速報性重視なら5回まで可)

- Instagram フィード:週3~5回

- Instagram ストーリーズ:1日1~3回

- TikTok:週3~7回(アルゴリズム優遇を狙うなら毎日)

- YouTube:週1~2回(Shortsは毎日可)

- LINE公式:週1~2回(プッシュ通知のため過度は逆効果)

投稿時間の実務判断:

平日の夜間(19:00~22:00)は多くのプラットフォームで反応が良い傾向がありますが、ターゲット層の生活リズムに合わせて調整が必要です。自社のインサイトデータで曜日×時間帯のエンゲージメントを確認し、上位3つの時間帯を「ゴールデンタイム」として設定するのが実務的です。

1-5. 測定と改善——週次ダッシュボードの運用

ブランド評価の理論では、見える指標と見えない指標、経済指標と消費者指標の四象限でKPIを設計することが推奨されます。これをSNS運用に応用すると、週次レビューで改善を回すダッシュボードとして機能します。

四象限KPIマップの実務適用:

| 軸 | 見える指標 | 見えない指標 |

|---|---|---|

| 経済 | クリック数、CV数、売上貢献 | ブランド想起率、指名検索増加 |

| 消費者 | いいね、保存、共有、フォロワー増 | 愛着度、推奨意向(NPS) |

週次ダッシュボードでは、これらを「今週の数値 / 先週比 / 目標値」の3列で並べます。改善アクションは「上位2項目の伸び要因を分析→再現」「下位2項目の改善施策を1つ実行」に絞ることで、運用が回ります。

この5原則を守ることで、「なんとなく投稿」から「意図を持った運用」へと質が変わります。

深掘りコラム:「中の人」は出すべきか? キャラクターSNSにおける「人格」と「運営者」の境界線

キャラクターSNS運用で必ず議論になるのが、「中の人」の存在です。結論から言えば、キャラクターの「人格の一貫性」を絶対に崩さないことが大前提です。その上で、運営担当者の存在を“匂わせる”程度に留めるのが、多くの成功事例に見られる手法です。例えば、「今日はPCの調子が悪くて困ったよ〜(キャラクターの声)」という投稿は、キャラクターの日常として成立しますが、同時に運営者の苦労も想像させ、親近感を生みます。重要なのは、キャラクター自身が語る体験と、ファンが舞台裏を想像する余白のバランスです。運営者の個人的な意見や感情がキャラクターの人格を乗っ取った時、ブランドは毀損します。境界線を常に意識することが、長期的なファンとの信頼関係を築く鍵です。

ROI測定の詳細な手法については、キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で解説しています。

第2章:プラットフォーム別運用戦略

各SNSプラットフォームは、それぞれ異なる特性とアルゴリズムを持っています。統合マーケティングの考え方では、各チャネルの役割を明確化し、メッセージの一貫性を保ちながら配分を最適化することが重要です。

2-1. プラットフォームの役割分担

まず、各プラットフォームの役割を明確にします。これは19年の実務経験から見ても、運用の混乱を防ぐ最も重要なステップです。

役割マップ(推奨配分):

- X(旧Twitter):情報拡散・速報(役割:リーチ獲得)

- Instagram:ビジュアル訴求・保存される情報(役割:ブランドイメージ構築)

- TikTok:発見性・新規層獲得(役割:認知拡大)

- YouTube:深い理解・教育(役割:ファン育成)

- LINE公式:既存顧客活性化(役割:リテンション)

2-2. X(旧Twitter)の運用戦略

推奨頻度レンジ:1日1~3回(速報性が重要な場合は5回まで)

ゴールデンタイム:平日12:00-13:00、19:00-22:00、土日10:00-12:00

Xは拡散性が高く、リツイート機能により情報が広がりやすいプラットフォームです。キャラクターの「声」を前面に出し、人格が伝わる投稿が効果的です。

投稿設計のポイント:

- 1ツイート280字を活かし、キャラの口調で完結させる

- 画像は1~4枚、文字入れは最小限(モバイルで読みにくいため)

- ハッシュタグは2~3個(多すぎるとスパムに見える)

- 返信・引用RTでファンと積極的に交流

返信運用:

Xは双方向性が命です。ファンからのメンション には24時間以内に反応し、会話を続けることでエンゲージメントが向上します。テンプレート化した返信パターン(感謝系・質問回答系・共感系)を3~5種類用意しておくと効率的です。

2-3. Instagramの運用戦略

推奨頻度レンジ:

- フィード:週3~5回

- リール:週3~7回

- ストーリーズ:1日1~3回

ゴールデンタイム:

平日20:00-22:00、休日13:00-15:00

Instagramはビジュアルが全てのプラットフォームです。キャラクターの世界観を統一されたビジュアルで表現し、「保存」される投稿を目指します。

フィード投稿の設計:

- 縦横比:1:1(スクエア) or 4:5(縦長)を統一

- 文字入れ:画像の上下20%に配置、背景に半透明の帯を敷くと読みやすい

- キャプション:最初の2行で興味を引き、続きは「…もっと見る」の先に配置

ハッシュタグの実務レンジ:

5~10個(多すぎると効果が低下)

総務省の調査では、InstagramやYouTubeといったビジュアル中心のSNSが全年代で高い利用率を維持しており、視覚的コンテンツの重要性がうかがえます(参考:総務省|2024|令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>)。Instagramはこのトレンドの中心にあるプラットフォームです。

リールの設計:

- 長さ:15~30秒(完走率を重視)

- フック:最初の1秒で興味を引く動き or テキスト

- 音源:トレンド音源を活用(発見タブに載りやすい)

- テキスト:大きく、動きに合わせて表示

ストーリーズの活用:

- 日常の裏側、制作過程、イベント速報に最適

- インタラクティブステッカー(投票・質問・クイズ)でエンゲージメント向上

- ハイライトで重要情報を常設表示

2-4. TikTokの運用戦略

推奨頻度レンジ:

週3~7回(アルゴリズム優遇を狙うなら毎日)

ゴールデンタイム:

平日21:00-23:00、休日15:00-17:00

TikTokは発見性の高さと拡散力が際立つプラットフォームです。公式レポートによれば、2024年には日本国内で約4,741億円の経済効果と約26,000人の雇用を支えたと推計されるなど、その影響力は無視できません(参考:TikTok Newsroom|2024|Year on TikTok 2024)。 また、同レポートではハッシュタグ「#フーフー飯店」の総再生回数が約4,000万回に達し、「Romantasy」関連の投稿数が前年比約300%増となった事例も報告されており、トレンドに乗ることの重要性がうかがえます(参考:TikTok Newsroom|2024|Year on TikTok 2024)。

投稿設計のポイント:

- フック1秒ルール:最初の1秒で視聴者を掴む(動き・テキスト・音)

- 長さ:15~60秒(完走率とループ再生を狙う)

- シリーズ化:#キャラ名の日常 などでコンテンツをシリーズ化

- 音源選定:トレンド音源を週1回チェック、関連性があれば即採用

TikTokの特性:

アルゴリズムがコンテンツの質を重視するため、フォロワーが少なくてもバズる可能性があります。「完走率」「いいね率」「コメント率」「保存率」の4指標を週次で確認し、改善を回します。

2-5. YouTube/Shortsの運用戦略

推奨頻度レンジ:

- 長尺動画:週1~2回

- Shorts:毎日~週3回

ゴールデンタイム:平日20:00-22:00、休日14:00-16:00

YouTubeは「深い理解」と「ファン育成」に最適です。キャラクターの詳しい世界観、商品の使い方、イベントレポートなど、じっくり見てもらいたいコンテンツに向いています。

長尺動画の設計:

- 長さ:3~10分(完走率を意識)

- サムネイル:文字は大きく、表情は明確に

- 最初の15秒:内容の予告で離脱を防ぐ

- 説明欄:タイムスタンプ、関連リンク、SNSリンク

Shortsの活用:

- 再編集レシピ:TikTok→Shorts→IGリールの順で転用

- 縦長(9:16)、60秒以内

- TikTokで反応が良かったコンテンツを、プラットフォームの文化に合わせて微調整

- 冒頭テキスト・音源・ハッシュタグを各プラに最適化

再編集の実務では、元素材の品質を保ちながら、各プラットフォームの「最初の数秒」の文化の違いに対応することが重要です。

2-6. LINE公式の運用戦略

推奨頻度レンジ:週1~2回(過度な配信はブロック率上昇)

配信時間:平日12:00 or 20:00

LINE公式は、すでに関係性のある顧客との「プッシュ型コミュニケーション」が可能です。新規獲得より既存顧客の活性化に威力を発揮します。

配信設計のポイント:

- 価値提供優先:限定クーポン、先行情報、会員限定コンテンツ

- セグメント配信:属性(購入履歴・興味関心)で配信を分ける

- リッチメニュー:問い合わせ、商品一覧、イベント情報への導線を設置

- アンケート機能:商品開発やイベント企画にファンの声を反映

主要SNSプラットフォーム別 運用戦略早見表【2025年版】

| プラットフォーム | 主な役割 | 推奨頻度 | ゴールデンタイム(平日) | 主要KPI |

|---|---|---|---|---|

| X (旧Twitter) | 情報拡散・速報 | 1〜3回/日 | 12-13時, 19-22時 | RT, いいね, 返信数 |

| 世界観構築・保存 | 週3〜5回 (Feed) | 20-22時 | 保存数, リーチ数, フォロワー増 | |

| TikTok | 新規層獲得・発見 | 週3〜7回 | 21-23時 | 視聴完了率, いいね率, 共有数 |

| YouTube | ファン育成・深い理解 | 週1〜2回 (長尺) | 20-22時 | 総再生時間, 登録者増 |

| LINE公式 | 顧客活性化 | 週1〜2回 | 12時 or 20時 | 開封率, クリック率(CTR) |

統合マーケティングの観点から言えば、各プラットフォームでメッセージの一貫性(キャラの人格・ビジュアル)を保ちながら、役割を分担することが成功の鍵です。

キャラクター開発時の表情差分や口調設定については、キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】で詳しく解説しています。

第3章:投稿コンテンツ設計——月→週→日への落とし込み

「ネタ切れ」はSNS運用で最も多い悩みです。しかし、これを分析してみると、多くの場合は計画不足が原因です。月間テーマ→週次配分→日次投稿の型を設計することで、ネタ切れを防ぎ、運用表で回る状態を作れます。

3-1. 月間テーマ設計——利益階層で配分する

ブランディングの理論では、ブランドが提供する価値を「機能的利益」「情緒的利益」「自己表現的利益」の3層で捉えます。これをSNS運用に応用すると、月間テーマの配分として設計できます。

3層の考え方:

- 機能的利益:商品の機能、使い方、実用情報(例:「このキャラグッズは耐水性がある」)

- 情緒的利益:感情的なつながり、安心感、楽しさ(例:「このキャラと一緒なら頑張れる」)

- 自己表現的利益:ファンの自己実現をサポート(例:「このキャラを推すことが自分らしさ」)

月間配分の実務例(全20投稿の場合):

- 機能的:6投稿(30%) – 商品情報、イベント告知、使い方Tips

- 情緒的:10投稿(50%) – 日常の発見、応援メッセージ、季節ネタ

- 自己表現的:4投稿(20%) – ファンアート紹介、UGC、コミュニティ形成

「今月は情緒的を厚めに」「来月は機能的を増やす」と意図を持つことで、投稿が戦略的になります。

3-2. 週次配分——4つのカテゴリで回す

月間テーマを決めたら、週次で「日常 / 情報 / エンタメ / 連載」の4カテゴリに配分します。

週次配分の例(週7投稿の場合):

- 日常(2投稿):キャラの日常、裏側、制作過程

- 情報(2投稿):商品情報、イベント告知、お知らせ

- エンタメ(2投稿):クイズ、投票、ネタ投稿

- 連載(1投稿):#月曜はキャラ豆知識、#金曜は応援メッセージ

連載を設定することで、ファンが「この曜日はこのネタ」と期待するようになり、習慣化が進みます。

3-3. 日次投稿の型——フック→本文→CTAの3段構成

投稿の型を決めておくと、作成スピードが上がり、品質も安定します。

- フック(最初の1行):興味を引く問いかけ or 驚きの事実

例:「実はこのグッズ、〇〇な使い方もできるんです!」 - 本文(2~5行):詳細説明、キャラの感想、ストーリー

例:「先日、ファンの方から教えてもらったんですが…」 - CTA(最後の1行):アクション喚起

例:「みんなはどう使ってる?コメントで教えて!」

画像投稿の場合:

- 画像内テキスト:キャッチコピー(10字以内)

- キャプション:フック→本文→CTA

- ハッシュタグ:プラットフォームに合わせた数

この設計プロセスを実践すると、ネタ切れの悩みは大幅に減ります。19年の経験から言えるのは、「思いつき運用」から「計画運用」に切り替えた企業は、ほぼ例外なく継続率が向上するということです。

イベント活用の具体的な施策については、キャラクターイベント活用【予算別】成功術|集客・SNS拡散・購買を最大化する7ステップと3種のテンプレートで詳しく解説しています。また、ファンを惹きつけるストーリーテリングの設計については、「なぜあなたのキャラは愛されない?【5要素×3幕×参加型】感情を動かす物語戦略と愛着を生む12週計画(テンプレ付)」で深掘りしています。

第4章:UGCを生む7つのテクニック

UGC(ユーザー生成コンテンツ)は、キャラクターマーケティングの最大の資産です。ファンが自主的にコンテンツを作り、拡散してくれることで、認知拡大とコミュニティ形成が同時に進みます。

総務省の調査でもSNSの利用時間は年々増加傾向にあり、UGCが生まれる土壌は拡大し続けています(参考:総務省|2024|令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>)。また、TikTokの公式レポートでは、ハッシュタグ「#フーフー飯店」の総再生回数が約4,000万回に達した事例も報告されており、UGCの波及効果は明確です(参考:TikTok Newsroom|2024|Year on TikTok 2024)。

4-1. テクニック①:質問・二択投稿で参加ハードルを下げる

最もシンプルで効果的なのが、質問や二択投稿です。

実装例:

- 「みんなは〇〇派?△△派?」(X/IGストーリーズの投票機能)

- 「このキャラに似合う色は?」(コメント欄で回答募集)

- 「〇〇といえば?」(リプライで一言回答)

参加ハードルが低く、気軽にコメントできるため、エンゲージメント率が向上します。

4-2. テクニック②:ファンアート・写真投稿の公式紹介

ファンが作成したイラストや、商品を使用している写真を公式アカウントで紹介することで、UGC投稿のモチベーションが高まります。

実装の注意点:

- 紹介基準の明確化:どんな投稿を紹介するか事前に公表

- 投稿者への事前確認:DM or リプライで「紹介してもいいですか?」と確認

- クレジット表記:「@ユーザー名さん、ありがとうございます!」と明記

- 専用ハッシュタグ:#キャラ名ファンアート など、探しやすいタグを設定

ブランディングにおけるコンプライアンスの観点から、著作権と使用許諾には特に注意が必要です。

4-3. テクニック③:限定イラスト・壁紙配布

公式から「今月の壁紙」「LINE用アイコン」などの素材を配布することで、ファンが自分のSNSで使用し、自然な拡散が生まれます。

配布の実務:

- ファイル形式:PNG(透過) or JPEG

- サイズ:スマホ壁紙用(1080×1920)、アイコン用(1080×1080)

- 配布方法:Google Drive or Dropboxの共有リンク

- 利用規約:個人利用OK、商用NG、改変NGなどを明記

4-4. テクニック④:コラボ・タイアップ投稿

他企業・他キャラクターとのコラボ投稿は、双方のファン層にリーチできる強力な手法です。

コラボの実務ステップ:

- 相手選定:ターゲット層が重なる or 補完関係にあるキャラ/企業

- 企画提案:Win-Winの企画(相互投稿、共同キャンペーン)

- 契約確認:使用許諾、期間、媒体、費用負担

- 同時投稿:両者が同じタイミングで投稿し、相互にタグ付け

4-5. テクニック⑤:トレンド活用(ただし災害時は自粛)

トレンドのハッシュタグや音源を活用することで、発見性が高まります。ただし、災害・訃報などの際は即座に投稿を停止する基準が必要です。

トレンド活用の注意点:

- 適合性チェック:キャラの世界観と合うか

- 災害時の停止条件:大規模災害、著名人訃報、社会的悲劇の際は24時間投稿停止

- 予約投稿の管理:災害時に自動投稿されないよう、予約投稿は毎朝確認

ブランディングにおける「社会的正しさ」の観点から、不謹慎な投稿は即座にブランド毀損につながります。

4-6. テクニック⑥:参加型企画(フォト投稿キャンペーン等)

「〇〇と一緒に写真を撮ろう」「#キャラ名と〇〇」などの参加型企画は、UGCを大量に生み出します。

企画設計のポイント:

- 明確なテーマ:「キャラと行きたい場所」「キャラに食べさせたいもの」

- 参加賞:抽選でグッズプレゼント or 全員に壁紙配布

- 期間設定:2週間~1ヶ月(短すぎると参加者が集まらない)

- 投稿まとめ:終了後、優秀作品をまとめて紹介

4-7. テクニック⑦:ライブ配信での直接交流

Instagram Live、YouTube Live、TikTok Liveでのリアルタイム配信は、ファンとの距離を一気に縮めます。

ライブ配信の実務:

- 頻度:月1~2回(特別感を保つ)

- 内容:Q&A、制作裏話、新商品発表、イベント生中継

- 事前告知:3日前から告知し、参加を促す

- アーカイブ:配信後も視聴可能にすることで、参加できなかった人もカバー

二次創作ガイドラインの設計

UGCを促進する上で、「どこまでOKか」を明示することが重要です。ブランディングにおけるコンプライアンスの考え方を応用し、以下のガイドラインを公開することを推奨します。

二次創作ガイドライン(雛形):

- 歓迎する利用:

- 個人の趣味としてのファンアート

- SNSでの応援投稿

- 非営利の同人誌(イベント参加費のみ)

- 禁止事項:

- 商用利用(商品化、広告利用)

- 性的表現、暴力表現

- 差別的表現、政治的主張

- 他社ブランドとの無断コラボ

- グレーゾーン(要確認):

- 有償の同人誌(営利性の判断)

- 企業・団体による利用

- 改変を伴う利用

このガイドラインをサイトとSNSに掲載し、ファンが安心して創作できる環境を整えます。

企業キャラクター活用の全体像は「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランで解説しています。ファンコミュニティの形成については「キャラクターファンを『熱狂』させる!90日で成果を出すコミュニティ構築・運用戦略【2025年版】」で詳しく解説しています。法的リスク管理については「まさかウチも?キャラクター法的リスク33,019件の実例から学ぶ著作権・商標・契約トラブル対策」で詳しく解説しています。

第5章:炎上を防ぐリスク管理と初動対応

SNS運用で最も恐れられるのが「炎上」です。しかし、これを分析してみると、炎上の大半は予防可能であり、初動対応を誤らなければ被害を最小化できます。予防7割、初動3割の考え方で設計します。

5-1. 炎上の主な5類型

炎上につながる主な原因は、以下の5つの類型に分類できます。

- ①差別表現:性別、人種、国籍、障害、年齢などに関する配慮のない表現。「〇〇は女性向け」「〇〇人っぽい」といった無意識の偏見も含まれます。

- ②不謹慎な投稿:災害、事件、訃報など、社会がデリケートになっている状況での配慮に欠ける投稿。セール告知や軽率なコメントが該当します。

- ③過度な商業性:ユーザーへの価値提供を忘れ、宣伝ばかりを繰り返す投稿。「買ってください」というメッセージのみが続くと、反感を買う原因となります。

- ④他者への攻撃・批判:競合他社や他キャラクター、特定の個人を貶めるような投稿。「〇〇より優れている」といった比較も、表現によっては攻撃的と受け取られます。

- ⑤規約・法律違反:各SNSの利用規約や、著作権法、景品表示法などに違反する投稿。他社キャラクターの無断使用や、誤解を招くキャンペーン告知などが該当します。

5-2. 予防策——ダブルチェックとNGワードリスト

投稿前ダブルチェックの実務:

投稿前の炎上リスク予防 ダブルチェックリスト

| チェック項目 | 主な確認内容 | 確認 |

|---|---|---|

| ① 差別表現 | 特定の性別、人種、国籍、年齢等への偏見や固定観念を助長していませんか? | ☐ |

| ② 不謹慎な内容 | 災害、事件、訃報など、社会的にデリケートな話題に触れていませんか? | ☐ |

| ③ 過度な商業性 | ユーザーへの価値提供を忘れ、一方的な宣伝になっていませんか? | ☐ |

| ④ 他者への攻撃 | 競合他社や個人を批判・比較し、不快感を与える表現はありませんか? | ☐ |

| ⑤ 規約・法律違反 | 著作権、肖像権、景品表示法、プラットフォーム規約に違反していませんか? | ☐ |

| ⑥ 投稿タイミング | 投稿予約をした時点から社会情勢に大きな変化はありませんか?(災害等) | ☐ |

- 作成者と確認者を分ける(同じ人が作成・確認すると見落としが増える)

- チェックリスト(5類型に該当しないか、NGワードが含まれないか)

- 外部環境確認(当日のニュース、災害情報を投稿前に確認)

NGワードリストの作成:

以下のカテゴリで社内NGワードを明文化します。

- 性別・人種関連:「女子力」「〇〇人らしい」など

- 年齢関連:「おじさん」「おばさん」などのレッテル

- 障害関連:「普通」「健常」などの対比表現

- 身体関連:体型、容姿への言及

- 宗教・政治:特定の立場を示唆する表現

5-3. 災害時・緊急時の投稿停止条件

社会的配慮の観点から、以下の状況では即座に投稿を停止します。

投稿停止の基準:

- 大規模災害:震度5強以上の地震、台風による甚大な被害、水害

- 著名人の訃報:国民的に影響のある訃報

- 重大事件:テロ、大規模事故

- 停止期間:発生から24~48時間(状況により延長)

予約投稿の管理:

- 毎朝9時に予約投稿を確認

- 災害発生時は即座に予約を全停止

- 再開時は「お見舞い」「安全確認」などの配慮ある投稿から

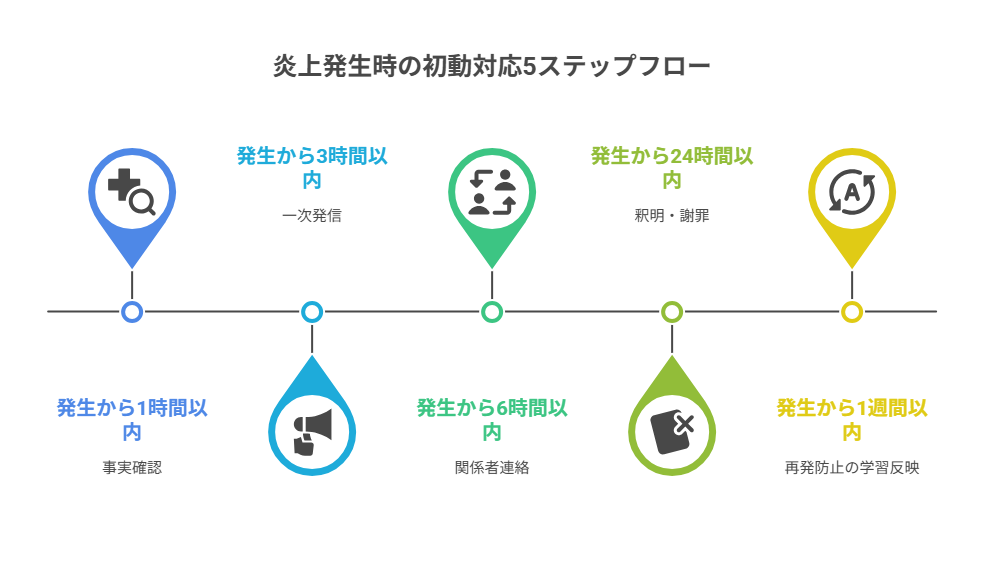

5-4. 初動対応——5ステップのフロー

炎上の兆候(批判コメントの急増、RTの急激な伸び)を検知したら、以下のフローで対応します。

Step1: 事実確認(発生から1時間以内)

- 何が問題視されているか、批判の内容を正確に把握

- 社内関係者(上司、法務、広報)に即座に報告

Step2: 一次発信(発生から3時間以内)

- 問題を認識したこと、調査中であることを簡潔に発信

- 例:「ご指摘いただいた投稿について、現在確認しております。不快な思いをさせてしまい申し訳ございません」

Step3: 関係者連絡(発生から6時間以内)

- 社内関係部署(CS、法務、経営層)への報告完了

- 外部パートナー(制作会社、代理店)への状況共有

Step4: 釈明・謝罪(発生から24時間以内)

- 事実確認が完了次第、正式な謝罪と対応方針を発表

- 例:「〇〇の表現について、配慮が不足しておりました。該当投稿は削除し、今後このような事態が起きないよう、社内チェック体制を強化いたします」

Step5: 再発防止の学習反映(発生から1週間以内)

- 炎上の原因分析を社内で共有

- NGワードリスト、チェックリストの更新

- 関係者への再教育

この5ステップを文書化し、全関係者が即座にアクセスできる場所(社内Wiki、共有ドライブ)に保管します。

5-5. プラットフォーム規約の遵守

各プラットフォームの規約違反は、アカウント凍結につながります。特に以下の項目は定期的に確認が必要です。

主要プラットフォームの注意点:

- X:スパム行為(過度な同一投稿、自動化ツールの不適切使用)

- Instagram:ハッシュタグスパム(無関係なハッシュタグの大量使用)

- TikTok:著作権侵害(無許可の音楽・映像使用)

- YouTube:子ども向けコンテンツの不適切な扱い

- LINE:過度な配信頻度(ブロック率上昇)

各プラットフォームの公式ヘルプには規約の詳細が記載されています。

規約は頻繁に更新されるため、定期的に自社で利用するプラットフォームの公式ヘルプセンターや利用規約ページを確認することを強く推奨します。一般的に、著作権侵害やスパム行為は厳しく制限されています。

炎上対策は「起きてから考える」では遅すぎます。予防策を講じ、初動フローを整備し、全員が理解している状態を作ることが重要です。

炎上発生後のより詳細な対応フローについては、特集記事「キャラクター炎上対策の決定版|予防から初動対応、鎮火後までプロが教える【実践ツール付】」で解説しています。

第6章:測定と改善——KGI↔KPIの四象限運用

「数字は見ているが、改善につながらない」——これは多くの企業が抱える悩みです。測定の本質は、数字を見ることではなく、数字から改善アクションを導くことにあります。

6-1. KGIとKPIの接続設計

ブランド評価の理論では、最終的なゴール(KGI)と、それを構成する中間指標(KPI)を明確に接続することが重要とされています。

KGI(Key Goal Indicator)の設定例:

- ECサイト:月間売上〇〇万円

- 実店舗:月間来店数〇〇人

- BtoB:月間リード獲得数〇〇件

- ブランディング:ブランド認知率〇〇%

KPIツリーの構築:

KGIから逆算し、それを達成するために必要な中間指標を階層化します。

例(EC売上をKGIとした場合):

- 売上(KGI)

- 購入件数

- サイト訪問数

- SNSからの流入数

- 投稿のクリック数(KPI)

- プロフィールアクセス数(KPI)

- 指名検索数(KPI)

- SNSからの流入数

- CVR

- カート投入率

- サイト訪問数

- 客単価

- 購入件数

このツリーを作ることで、「売上を伸ばすには、まず投稿のクリック数を増やす必要がある」という改善の優先順位が明確になります。

6-2. 四象限KPIマップの実務活用

ブランド評価の考え方では、指標を「見える/見えない」×「経済/消費者」の四象限で分類します。これをSNS運用に適用すると、バランスの取れた測定が可能になります。

週次ダッシュボードの実装:

スプレッドシートに以下の列を作成します。

| 指標 | 象限 | 今週 | 先週 | 増減 | 目標 | アクション |

|---|---|---|---|---|---|---|

| クリック数 | 経済・見える | 320 | 280 | +14% | 400 | 投稿文のCTA強化 |

| 保存数 | 消費者・見える | 45 | 38 | +18% | 50 | 保存したくなる実用情報増 |

| 指名検索 | 経済・見えない | 520 | 500 | +4% | 600 | キャラ名の露出を増やす |

| NPS | 消費者・見えない | 35 | 33 | +6% | 40 | ファンとの交流強化 |

6-3. 週次レビューの運用儀式

週に1回、30分の定例ミーティンで以下を実施します。

週次レビューのアジェンダ:

- 数字の確認(10分):ダッシュボードの各指標を確認

- Good & More(10分):今週良かった投稿と、もっと良くできる投稿を各1つ選ぶ

- アクション決定(10分):来週実行する改善施策を1~2個決める

この「1~2個」というのが重要です。欲張って5個も10個もアクションを決めると、どれも中途半端になります。

6-4. ABテストの実務設計

改善を加速するには、ABテストが有効です。SNS運用での実装は以下のように行います。

テスト可能な要素:

- 見出し:2パターンの投稿文を異なる日に投稿

- 画像:1枚目の画像を2パターン用意し、反応を比較

- CTA:「コメントで教えて」vs「保存してね」

- 投稿時間:19時 vs 21時

テストのルール:

- 1週間に1要素だけテスト(複数要素を同時に変えると何が効いたかわからない)

- 最低3回ずつ投稿して比較(1回だけでは偶然の可能性)

- 結果を記録し、次回に活かす

6-5. 指標定義の統一

「リーチ」「インプレッション」「エンゲージメント」など、プラットフォームごとに指標の定義が異なります。各プラットフォームの公式ヘルプには通常これらの定義が記載されていますが、定義は変更される可能性があるため、定期的に確認することをおすすめします。一般的には「リーチ=ユニークアカウント」「インプレッション=表示回数」と定義されます。

指標定義タブの作成(推奨):

ダッシュボードに「定義」シートを追加し、以下を記載します。

| 指標名 | 定義 | 計測方法 | 出典 |

|---|---|---|---|

| リーチ(X) | ツイートを見たユニークユーザー数 | Xアナリティクス | X公式ヘルプ |

| 保存(IG) | 投稿を保存したユーザー数 | Instagramインサイト | IG公式ヘルプ |

これにより、担当者が変わっても、指標の解釈がブレません。

測定と改善のサイクルを回すことで、「なんとなく投稿」から「データに基づく改善」へと質が変わります。19年の経験から言えるのは、週次レビューを習慣化した企業は、3ヶ月でKPIが大きく改善する傾向があるということです。

ROI測定の詳細な手法については、キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で解説しています。

FAQ

Q1: 最適な投稿頻度はどれくらいですか?

プラットフォームごとに推奨レンジがあります。Xは1日1~3回、Instagramのフィードは週3~5回、TikTokは週3~7回が目安です。ただし、最適頻度はターゲット層やコンテンツの質によって変わるため、自社のインサイトデータで週次確認し、調整することが重要です。

総務省の調査では、平日のインターネット利用が朝・昼・夜に高まる傾向が確認されており、これが投稿タイミングの参考になります(参考:総務省|2023|令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>)。

Q2: 写真素材が少ない時はどうすればいいですか?

以下の3つの方法が実務的です。

- 再編集レシピの活用:TikTok→Shorts→IGリールの順で転用し、1素材を3プラットフォームで活用

- テンプレート化:背景+キャラ+テキストのパターンを5種類作り、テキストだけ変えて投稿

- UGCの活用:ファンが投稿した写真(許諾取得済み)を紹介

Q3: 外注と内製の線引きはどこですか?

外注推奨:

- キャラクターデザイン(専門性が高い)

- 動画編集(技術と時間が必要)

- 着ぐるみ制作(専門設備が必要)

内製推奨:

- 日次の投稿作成(社内のスピード感が重要)

- ファンとのコミュニケーション(温度感の理解が必要)

- 効果測定と改善(社内データへのアクセスが必要)

中小企業のSNS運用工数は、週あたり5~15時間が実務的な範囲とされますが、体制や外注範囲により大きく変動します。

Q4: 二次創作はどこまでOKにすべきですか?

基本方針は「個人の趣味としての非営利利用は歓迎、商用利用は要確認」です。ガイドラインを公開し、以下を明記することを推奨します。

- 歓迎:ファンアート、SNS投稿、非営利の同人誌

- 禁止:商品化、広告利用、性的・暴力的表現

- 要確認:有償の同人誌、企業利用

詳細は「まさかウチも?キャラクター法的リスク33,019件の実例から学ぶ著作権・商標・契約トラブル対策」で法的な観点から解説しています。

Q5: 炎上が怖いです。どう対策すればいいですか?

炎上対策は「予防7割、初動3割」です。

- 予防:投稿前のダブルチェック、NGワードリスト、災害時の投稿停止ルール

- 初動:5ステップフロー(事実確認→一次発信→関係者連絡→釈明→学習反映)を文書化

初動対応テンプレートを事前に作成し、全関係者が即座にアクセスできる状態にしておくことが重要です。詳細は「キャラクター炎上対策の決定版|予防から初動対応、鎮火後までプロが教える【実践ツール付】」で解説しています。

Q6: B2BでもキャラクターSNSは効果ありますか?

B2B企業でも、展示会、採用広報、カスタマーサポートでキャラクターが活用され、効果を上げている事例があります。総務省の調査でも、ビジネスシーンにおけるSNSでの情報収集が増加傾向にあることが示唆されています(参考:総務省|2023|令和5年版 情報通信白書)。このデータから専門家として言えるのは、B2BにおけるキャラクターSNSの役割は、単なる製品PRから「企業の技術や文化を翻訳し、採用候補者や潜在顧客とのエンゲージメントを高めるための翻訳者」へと進化しているということです。特に複雑な技術を持つ企業ほど、キャラクターによる「翻訳」の効果は大きいでしょう。

Q7: KPIは何を見ればいいですか?

四象限の考え方で、バランス良く設定します。

- 経済×見える:クリック数、CV数

- 経済×見えない:指名検索増加率

- 消費者×見える:いいね、保存、フォロワー増

- 消費者×見えない:NPS、愛着度

全てを追うのは大変なので、各象限から1~2指標ずつ、計4~8指標に絞ることを推奨します。

まとめ

キャラクターのSNS運用を「今日から回る」状態にするには、5つの原則(人格の一貫性・ビジュアル統一・双方向性・頻度最適化・測定改善)を押さえ、プラットフォームごとの役割を明確にし、月→週→日の計画で投稿を設計することが不可欠です。

UGCを生む7つのテクニック(質問投稿・ファンアート紹介・限定素材配布・コラボ・トレンド活用・参加型企画・ライブ配信)を活用し、炎上リスクは予防7割・初動3割の考え方で管理します。そして、KGI↔KPIを四象限で設計し、週次レビューで改善を回すことで、継続的な成果につながります。

WEBマーケティング支援を通じて見てきた成功企業に共通するのは、「理論を基準化の装置として使い、実務を回し続ける体制」を作っていることです。本記事で提供したテンプレート(口調/表情表、プラットフォーム早見表、月間カレンダー、初動フロー、週次ダッシュボード)を活用し、まずは30日間、計画運用を実践してみてください。

キャラクターSNS運用は、「可愛いから何とかなる」世界ではありません。しかし、構造を理解し、手順を守れば、誰でも成果を出せる領域です。今日から、あなたのキャラクターを「回る運用」に乗せていきましょう。

ブランディング戦略全体については競合と差がつくキャラクターブランディングの教科書|12アーキタイプと90日改善ループでファンを育てる方法で詳しく解説しています。