「キャラクターマーケティングをやりたいんだけど、マスコットとIPって何が違うの?」

社内でこんな議論になったこと、ありませんか? 私も19年間WEBマーケティングの仕事をしてきて、中小企業の支援をしている中で、この混同が原因で施策が迷走するケースを何度も見てきました。

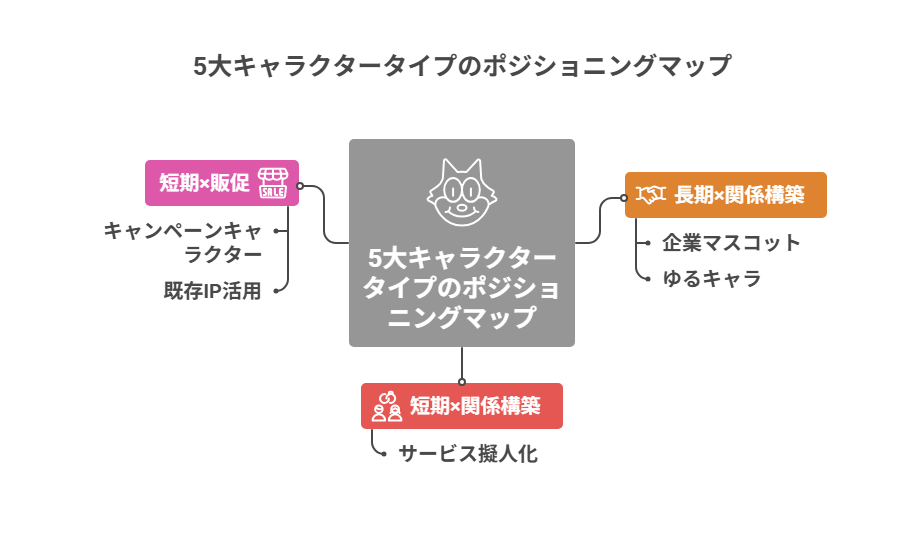

実は、同じ「キャラクター施策」でも、目的・期間・権利構造が違えば、成果も投資回収の方法もまったく変わってくるんです。企業マスコ-ットは長期的な好意形成が狙いですし、既存IPのライセンスは短期の認知拡大に向いています。ゆるキャラは地域振興、キャンペーンキャラは販促、サービス擬人化は無形の可視化…。それぞれ役割がまったく異なるのです。

当編集部では、ブランドマーケティングの専門家の知見をもとに、キャラクター施策の実務を分析してきました。国内のキャラクタービジネス市場が2兆5,000億円を超える巨大市場である一方(参考:矢野経済研究所|2025|キャラクタービジネスに関する調査を実施(2025年))、多くの企業がそのポテンシャルを活かしきれていないのが現状です。その経験から言えるのは、「タイプ選定を間違えると、予算を使っても成果が出ない」ということです。逆に、自社の目的に合ったタイプを選べば、少ない投資でも大きな効果が期待できます。

本記事では、キャラクターを5つのタイプに分類し、それぞれの定義・向き不向き・KPI・費用項目を徹底比較します。さらに、診断フローチャートとスコアカードを使って、自社に最適なタイプを短時間で判断できるようにしました。

この記事を読めば、社内の議論を整理し、迷わず次のステップに進めるようになります。ぜひ最後までお付き合いください。

キャラクター開発の具体的なプロセスについては、キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】で詳しく解説しています。また、実際の活用方法は「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランをご覧ください。

第1章|5大分類の全体像

まずは、この記事で解説する5つのキャラクタータイプが、どのような軸で分類できるのか、全体像を地図のように見てみましょう。キャラクター施策は「目的」と「期間」の2軸で整理すると、それぞれのタイプの役割が明確になります。

このマップが示すように、長期的な関係構築を目指すのか、短期的な販促を狙うのかで、選ぶべきタイプは大きく異なります。次の節から、この分類の基準となる4つの軸を詳しく解説します。

1-1:分類の基準となる4つの軸

キャラクター施策を整理するには、まず「何を基準に分類するか」を明確にする必要があります。私たちが提案する分類基準は、目的・期間・権利・KPIの4軸です。

- 目的:キャラクターを通じて何を達成したいかという観点です。認知拡大なのか、好意形成なのか、購買促進なのか。これによって、キャラクターのデザインやコミュニケーション設計が大きく変わります。ブランディングの基本理論では、ブランドは「価値の約束」と定義されますが、キャラクターはその約束を伝える手段なのです。

- 期間:どれくらいの時間軸で運用するかです。企業マスコットのように10年単位で育てるタイプもあれば、季節キャンペーンのように数ヶ月で終了するタイプもあります。期間設定を間違えると、撤収計画がないまま予算だけ消費する…という失敗につながります。

- 権利:誰がキャラクターの著作権や商標権を持つかという点です。自社で開発すれば自由度は高いですが、初期投資が必要です。既存IPをライセンスすれば即効性はありますが、契約範囲や期間に制約があります。この違いを理解せずに進めると、後から「使えない」「延長できない」といったトラブルが起きるのです。

- KPI:効果をどう測るかです。認知率・好意度・UGC数・売上貢献など、タイプによって重視すべき指標が異なります。ブランド評価の基本では、認知と態度と行動を階層的に測定しますが、キャラクター施策でも同じ考え方が使えます。

ブランディングの大家デイビッド・アーカーは、ブランドの価値を5つの資産(ブランド認知、知覚品質、ブランド・ロイヤルティ、ブランド連想、その他独自の資産)で定義しました。本記事で紹介する5つのキャラクタータイプは、それぞれがこのブランド資産を異なる形で強化する役割を担っています。例えば、「既存IP活用」は短期的に「ブランド認知」を高める一方、「企業マスコット」は長期的に「ブランド・ロイヤルティ」や「ブランド連想」を醸成するのです。この視点を持つことで、キャラクター施策をより戦略的に位置づけることができます。

これら4軸を整理することで、自社に最適なタイプが見えてきます。次の節で、具体的な5分類を見ていきましょう。

キャラクター施策の基礎知識を網羅的に解説しているキャラクターマーケティングとは?5つの効果と始め方の3ステップを専門家が徹底解説も併せてご覧ください。

1-2:5つのタイプの定義と特徴

ここでは、キャラクターを5つのタイプに分類し、それぞれの定義と主な特徴を整理します。

- 企業マスコット(自社開発・長期運用型)

企業が自社で開発し、恒常的に使用するキャラクターです。ブランドの顔として、店頭・SNS・採用活動など幅広い接点で活用されます。接触頻度が高いほど、消費者の好意や想起が蓄積されていきます。キャラクターの役割は、ブランドの価値を「人格化」して伝えることです。 - 既存IP活用(ライセンス型)

人気アニメや有名キャラクターなど、既に認知度の高いIPを一定期間ライセンスして使用するタイプです。短期間で認知を拡大したい場合に有効ですが、世界観の不整合や契約終了後の撤収計画が課題になります。権利の範囲は厳密に定義され、契約時にはブランドガイドラインの遵守や品質管理も求められます(参考:Dream Farm Studios|2024|IPキャラクターの権利保護は著作権・商標に基づき、ライセンス体系が設定される)。 - ゆるキャラ・ローカルIP(地域密着型)

自治体や観光協会が開発する、地域振興を目的としたキャラクターです。来訪促進や地域への愛着形成を狙います。地域資源×物語性×参加余地の3要素が成功の鍵です。行政資料では、ゆるキャラは「地域の魅力を発信し、交流人口の拡大に寄与する存在」と位置づけられています(参考:総務省関連資料|2023|ゆるキャラは地域振興が目的であり、自治体ごとに運用指針に差異が存在する)。 - キャンペーンキャラクター(短期販促型)

季節商品や期間限定施策のために作られる、短期集中型のキャラクターです。使用期間・承認フロー・撤収計画を明確にすることが重要です。KPIは、到達率(広告接触)とコンバージョン(購買・応募)が中心になります。 - サービス擬人化(無形可視化型)

B2BやSaaS、金融など、無形のサービスを「人格」で可視化するタイプです。複雑な概念を理解しやすくし、資料ダウンロードや商談接点での想起向上に寄与します。研究では、サービスを擬人化することで顧客の態度が向上し、組織内の信頼も増加することが示されています(参考:National Library of Medicine|2023|サービス擬人化は顧客の態度向上や組織内信頼の増加に寄与する)。

この5つのタイプについて、それぞれの特徴を一覧で比較したのが下の表です。自社の目的と照らし合わせながら、全体像を掴んでください。

| タイプ | 目的 | 期間 | 権利 | 主要KPI |

|---|---|---|---|---|

| 企業マスコット | 好意・想起の形成 | 恒常(5~10年) | 自社保有 | 認知率、好意度、想起率 |

| 既存IP活用 | 短期的な認知拡大 | 短中期(数ヶ月~2年) | ライセンス | 到達率、態度変容、購買意向 |

| ゆるキャラ | 来訪促進・地域愛着 | 恒常 | 自治体保有 | 来訪者数、UGC数、イベント集客 |

| キャンペーン | 購買促進 | 短期(数ヶ月) | 自社保有 | 到達率、コンバージョン率 |

| サービス擬人化 | 理解促進・無形可視化 | 中~長期 | 自社保有 | 問い合わせ率、資料DL数、離脱率低減 |

出典:日本の学術・解説(複数収集整理)(2024)、総務省関連資料等調査(2025)に基づき編集部作成

この全体像を押さえた上で、次章から各タイプの詳細を見ていきましょう。

第2章|企業マスコット(自社開発・長期運用型)

2-1:定義・目的・権利構造

企業マスコットは、企業が自社で開発し、長期的に育てていくキャラクターです。ブランドの「顔」として、あらゆる顧客接点で活用されます。

役割は明確化が重要です。マスコットは単なる「かわいいキャラ」ではなく、ブランドの価値を人格化して伝える戦略的ツールです。例えば、機能的価値(商品の性能)を伝えるだけでなく、情緒的価値(安心感・親しみやすさ)や社会的価値(環境配慮・地域貢献)まで表現できます。

権利は自社が保有するため、商標登録や著作権管理が必要です。一度開発すれば、追加のライセンス料なしで自由に使えるのが強みですね。ただし、初期の開発コストと運用体制の構築は避けられません。

接触頻度が高いほど、好意や想起が蓄積されます。店頭POPやSNS、採用サイト、イベントなど、多様なタッチポイントで継続的に露出することで、消費者の記憶に定着していくのです。

2-2:向き・不向きの判断基準

企業マスコットが向いているのは、長期的な関係構築を重視するビジネスです。

B2Cの店頭・接客・採用では特に効果的です。顔の見える接点が多いほど、親しみやすさが増し、リピート率や従業員エンゲージメントの向上につながります。食品・小売・飲食・教育・地域密着サービスなどが代表例ですね。

B2Bでも条件次第で有効です。特に、関係形成に時間がかかる業種(建設・不動産・金融・IT)では、硬い印象を和らげ、商談の入り口を作る役割を果たします。ただし、BtoBでは「信頼性」が最優先なので、マスコットのトーン&マナーは慎重に設計する必要があります。

逆に、接点が少ない業種や、短期的な成果を求める場合は不向きです。例えば、年に一度しか顧客と接しない業種や、新規顧客獲得よりも既存顧客の単価アップが重要なビジネスでは、投資対効果が見えにくくなります。

2-3:KPIと測定方法

企業マスコットのKPIは、認知→想起→好意→指名の階層で設計します。

- 認知率:キャラクターを見たことがあるか(純粋想起・助成想起)

- 想起率:ブランド名からキャラクターを思い出せるか

- 好意度:キャラクターに対する感情的評価(5段階評価など)

- 指名購買率:そのブランドを選ぶ理由にキャラクターが影響したか

測定は、事前・事後調査で態度変容を捉えます。ブランド評価の基本では、二軸四象限(認知×好意)で現状を可視化し、因果関係を検証するアプローチが推奨されています。

重要なのは、短期で判断しないことです。マスコットは資産として蓄積されるため、少なくとも1~2年の継続測定が必要です。四半期ごとにトラッキング調査を行い、認知や好意の推移を追いかけるのが理想的です。

【深掘りコラム】なぜ、多くの企業マスコットは『ただいるだけ』で終わるのか?

多くの企業がマスコット開発で陥る最大の罠は、「キャラクターを作ること」がゴールになってしまう点です。しかし、キャラクターは「人格」を持たせて初めて機能します。人格とは、独自の口調、価値観、得意なこと、苦手なこと、そしてブランドを代弁する一貫した態度のことです。

失敗する企業の多くは、この「人格運用」の設計とガバナンスを怠ります。結果、SNS担当者によって口調が変わり、イベントではただ手を振るだけ、Webサイトでは無言のイラストとして存在する…という「魂のない人形」になってしまうのです。成功の鍵は、開発段階でキャラクターの「運用ガイドライン」を定め、ブランドの顔としての人格を一貫して育て続ける覚悟を持つことにあります。

マスコットの具体的な運用ノウハウについては、「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランで詳しく解説しています。

第3章|既存IP活用(ライセンス型)

3-1:定義と契約の基本

既存IP活用とは、既に認知度の高いキャラクター(アニメ・映画・ゲームなど)を一定期間ライセンスして、自社のマーケティングに使用する手法です。

権利帰属は明確にしておく必要があります。IPの所有者(ライセンサー)が著作権や商標権を保持し、企業(ライセンシー)は使用権のみを得る形です。

契約では、Grant of Rightsとして以下の要素を定義します:

- Territory(地域):日本国内のみか、アジア全域か

- Term(期間):6ヶ月、1年、2年など

- Channels(媒体):TV・SNS・店頭・商品パッケージなど

- Approvals(承認プロセス):デザイン案・広告表現の事前承認フロー

ロイヤリティ形式は、定額制(固定額)・売上連動制(売上の数%)・ミニマムギャランティ(最低保証額+歩合)などがあります。

契約時には、ブランドガイドラインの遵守、品質管理、モラル条項(キャラクターのイメージを損なう使用の禁止)も重要です。承認プロセスが複雑だと、施策のスピード感が失われるため、事前にフローを確認しておきましょう。

3-2:向き・不向きの判断

既存IPが向いているのは、短期間で認知を拡大したい場合です。

新商品のローンチや、競合が多い市場でのシェア奪取など、スピード重視の施策には効果的です。IPの認知度を借りることで、広告接触から購買までのハードルを下げられるのです。

一方、世界観の不整合がリスクになります。例えば、高級ブランドが子供向けIPを使うと、ブランドイメージが希薄化する可能性があります。また、契約終了後の撤収計画も必須です。IPに依存しすぎると、契約が切れた瞬間に施策が止まってしまいます。

撤収計画には、以下を含めます:

- 契約終了日の明示と社内共有

- 在庫商品の販売終了スケジュール

- 店頭POP・Web素材の撤去タイミング

- 顧客への告知方法(急な終了はクレームの元)

3-3:KPIと費用項目フレーム

KPIは、到達率×態度変容×購買意向で測ります。

- 到達率:広告接触者数・インプレッション数

- 態度変容:好意度・購買意向の事前事後比較

- 購買意向:「買いたい」と回答した割合の変化

費用項目は、具体的な金額ではなく、どのようなコストが発生するかを把握するための「フレーム」で整理することが重要です。これにより、予算計画の抜け漏れを防ぎ、社内での承認を得やすくなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ライセンス料 | 固定額、売上連動制、ミニマムギャランティなど |

| 監修・承認費 | デザイン案や広告表現に対するIPホルダーの承認コスト |

| 制作費 | キービジュアル、動画、ノベルティなどのクリエイティブ制作費用 |

| 媒体費 | 広告出稿やプロモーションにかかる費用 |

| イベント費 | 着ぐるみレンタル、グリーティングイベントなどの運営費用 |

| 撤収費 | 契約終了に伴う店頭POPの撤去や在庫処分などの費用 |

出典:名古屋市・文化庁 他公共事業関連資料(2025)の費用分類を参考に編集部作成

このフレームを使って、社内で予算を可視化し、承認を得やすくしましょう。

キャラクターをゼロから作るプロセスはキャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】で詳しく解説していますので、自社開発と比較検討する際に役立ててください。

第4章|ゆるキャラ・ローカルIP(地域密着型)

4-1:定義と目的

ゆるキャラ・ローカルIPは、自治体・観光協会・DMOが開発する、地域振興を目的としたキャラクターです。

目的は、来訪促進と地域への愛着形成です。観光客を増やし、リピーターを育て、最終的には移住や関係人口の拡大につなげることを目指します。

行政資料では、「地域の魅力を発信し、交流人口の拡大に寄与する存在」と位置づけられていますが、自治体ごとに運用指針が異なり、統一的なガイドラインは確認できていません(参考:総務省関連資料|2023|ゆるキャラは地域振興が目的であり、自治体ごとに運用指針に差異が存在する)。

4-2:成功要因と運用ルール

成功の鍵は、地域資源×物語性×参加余地の3要素です。

- 地域資源:地元の特産品・歴史・自然をモチーフに

- 物語性:キャラクターの背景ストーリーで共感を生む

- 参加余地:SNSでのUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促す仕掛け

運用では、公序良俗・差別表現の回避が必須です。行政主導のため、炎上リスクには特に慎重な配慮が求められます。事前に有識者や市民代表のチェックを受け、承認プロセスを明文化しておきましょう。

4-3:KPIの設定

KPIは、来訪者数・UGC数・イベント集客が中心です。

- 来訪者数:観光統計・宿泊者数の推移

- UGC数:SNSでのハッシュタグ投稿数

- イベント集客:キャラクターグリーティング・地域イベントの参加者数

測定は、自治体の観光統計やSNS分析ツールで行います。行政の公開データは一次情報として信頼性が高いので、積極的に活用しましょう。

イベントでのキャラクター活用法については「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランで、運用の具体的なノウハウも紹介しています。

第5章|キャンペーンキャラクター(短期販促型)

5-1:定義と適性

キャンペーンキャラクターは、季節商品や期間限定施策のために作られる短期集中型のキャラクターです。

目的は、購買促進です。クリスマス・バレンタイン・夏祭りなど、季節イベントに合わせて集中的に露出し、短期間で売上を作ります。

適しているのは、以下のような場合です:

- 新商品の話題作りが必要

- 競合との差別化が難しい(価格以外の訴求が欲しい)

- 期間限定感を演出し、希少性を高めたい

- 特定のターゲット層に集中的にアプローチしたい

5-2:制作・運用チェック

短期施策だからこそ、使用期間・承認フロー・撤収計画を明確にします。これらが曖昧だと、効果測定が不十分になったり、期間終了後に思わぬトラブルを招いたりすることがあります。

- 使用期間: いつからいつまで使うか(例:12月1日~12月25日)を契約書や企画書に明記します。

- 承認フロー: デザイン、コピー、広告出稿など各段階での承認者を明確にします(法務・広報・経営層など)。

- 撤収計画: 素材の削除手順、顧客への告知方法、実績データのアーカイブ方法まで具体的に計画します。

特に注意すべきは、権利・告知・アーカイブです。例えば、Webサイトの素材削除漏れによる権利侵害、顧客への告知不足によるクレーム、「あのキャンペーンのデータどこだっけ?」という非効率な事態を防ぐため、事前の計画が不可欠です。

5-3:KPIの設計

KPIは、到達率とコンバージョン率で測ります。短期回収が前提なので、CPA(顧客獲得単価)やROAS(広告費用対効果)など、費用対効果をシビアに測定することが求められます。

- 到達率: 広告インプレッション数、Webサイト訪問者数、SNSでのリーチ数など

- コンバージョン率: 商品購買数、キャンペーン応募数、資料ダウンロード数などの割合

キャンペーン終了後は、速やかに結果を振り返り、成功要因と改善点を次の施策に活かすためのレポートを作成しましょう。撤収後のデータアーカイブも重要です。どのクリエイティブが効果的だったか、どのチャネルの反応が良かったかといったデータを整理しておくことで、次回のキャンペーン企画で貴重な資産となります。

キャラクター施策で陥りがちな失敗とその対策については、キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策で詳しく解説していますので、そちらも併せてご覧ください。

第6章|サービス擬人化(B2B/SaaS/金融)

6-1:定義と適性

サービス擬人化とは、無形のサービスを「人格」で可視化する手法です。

目的は、複雑な概念を理解しやすくすることです。B2BやSaaS、金融、医療など、専門性が高く説明が難しい分野で特に有効です。

キャラクターに人格を与えることで、顧客は「誰に相談しているか」をイメージしやすくなり、心理的距離が縮まります。ブランディングの理論では、キャラクターの性格(アーキタイプ)を一貫させることで、ブランドの個性を強化できるとされています。

6-2:B2Bで効く条件

B2Bでも擬人化は有効ですが、信頼性を損なわない設計が必須です。

効果が出やすい条件は、以下の通りです:

- 資料ダウンロード: Webサイトでの専門的な説明を補助し、理解を促進する

- 商談接点: 営業資料やプレゼンテーションで視覚的なフックとなり、記憶に残りやすくする

- 継続関係: カスタマーサポートやオンボーディングで親しみやすさを演出し、顧客エンゲージメントを高める

近年の市場データを見ると、特に商品化権市場において、従来のキャラクターグッズだけでなく、デジタルコンテンツやサービス分野でのライセンスが著しく伸長しています(参考:矢野経済研究所『キャラクタービジネスに関する調査を実施(2025年)』|2025年)。このデータから専門家として言えるのは、キャラクターの価値が『モノ』の消費から『コト』や『体験』の消費へとシフトしているということです。特にB2BのSaaS領域で見られる『サービス擬人化』は、このトレンドを的確に捉えた、次世代のキャラクター活用の形と言えるでしょう。

ただし、硬い業界では、デザインやトーンを慎重に選ぶ必要があります。幼稚すぎるキャラクターは逆効果なので、ターゲットの感性に合わせた調整が重要です。

6-3:KPIの設定

KPIは、問い合わせ率・離脱率・CS向上で測ります。

- 問い合わせ率↑:キャラクターがいるページといないページでA/Bテストを行い比較

- 離脱率・解約率↓:顧客満足度調査やNPS(Net Promoter Score)でキャラクター導入前後の数値を比較測定

- CS向上:サポート対応後のアンケートで「親しみやすさ」「分かりやすさ」といった項目を評価

測定は、A/Bテストや事前事後調査で行います。学術根拠としては、メタ分析などを優先し、信頼性の高いデータで裏付けを取ることが、社内での説得力を高める上で重要です(参考:National Library of Medicine|2023|サービス擬人化は顧客の態度向上や組織内信頼の増加に寄与する)。

キャラクター施策の効果を正しく測定し、投資対効果を最大化するための具体的な手法は、キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で詳しく解説しています。

第7章|タイプ別”向き不向き”の判断基準

7-1:5つの判断軸

自社に最適なタイプを選ぶには、目的・期間・権利・制作体制・表現リスクの5軸で評価します。

- 目的: 何を達成したいか(認知・好意・購買・来訪・理解)

- 期間: どれくらい使うか(恒常・中期・短期)

- 権利: 誰が保有するか(自社・ライセンス・自治体)

- 制作体制: 内製か外注か、予算はどれくらいか

- 表現リスク: 炎上・差別・ステレオタイプのリスクはないか

これらの軸で、各タイプの難易度を評価します。例えば、既存IPは権利の難易度が高く、ゆるキャラは表現リスクの管理が重要です。

ブランディングの理論では、「社会的正しさ」を層構造で捉える考え方があります。法令遵守・業界倫理・社会規範の3層を意識し、リスクを最小化しましょう。

7-2:タイプ別スコアカード

ここでは、5つのタイプを先ほどの5軸で評価し、導入の難易度や必要な要件をスコアカードにまとめました。★の数が多いほど、難易度や体制要件が高いことを示します。

| タイプ | 目的適合 | 期間整合 | 権利難易度 | 体制要件 | 表現リスク |

|---|---|---|---|---|---|

| 企業マスコット | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| 既存IP活用 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

| ゆるキャラ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |

| キャンペーン | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |

| サービス擬人化 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

注:★が多いほど難易度や要件が高いことを示す(編集部評価)

このスコアカードを参考に、自社のリソースやリスク許容度と照らし合わせてみてください。例えば、権利関連の交渉に慣れていない場合は「既存IP活用」の難易度が高く感じられるでしょう。

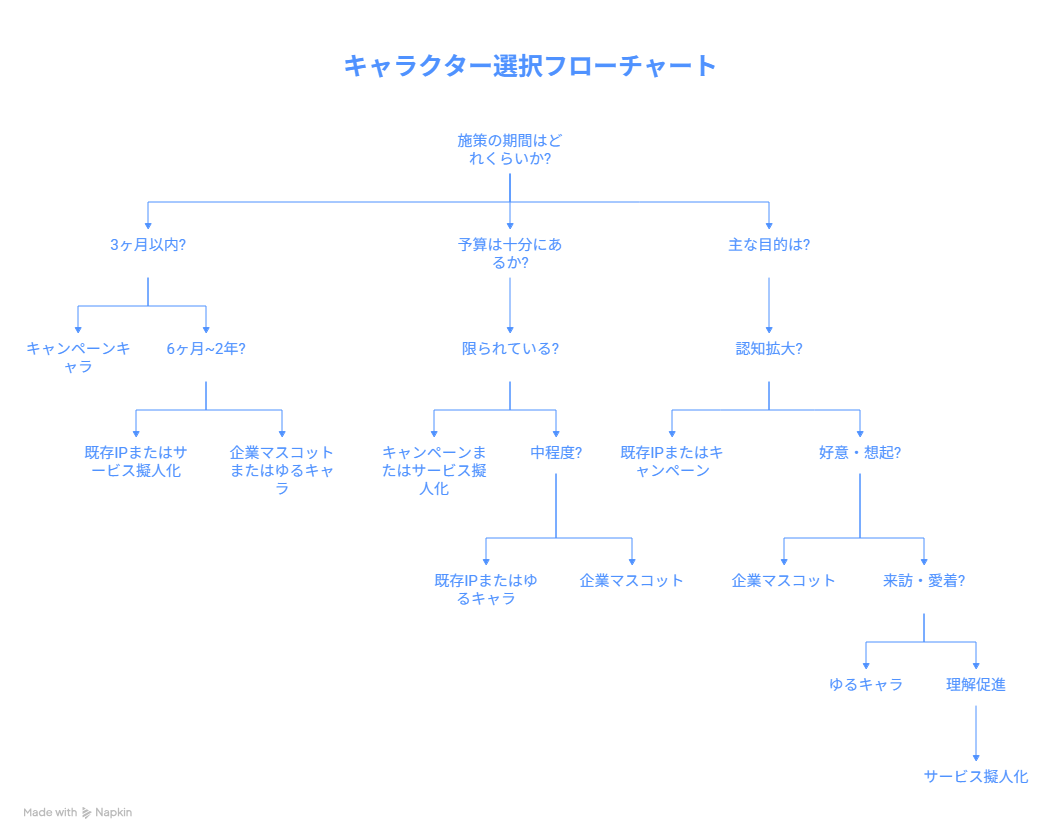

7-3:選び方フローチャート(DL-01)

さらに具体的に、いくつかの質問に答えるだけで最適なタイプを診断できるフローチャートを用意しました。社内での議論のたたき台としてご活用ください。

このフローチャートはPDFでダウンロードできます。ぜひチームで共有し、自社に最適なキャラクター施策の方向性を定めてください。

次のステップに進むには、以下の記事をご覧ください。

第8章|導入の実務:最初の90日

8-1:90日プランの全体像

キャラクター施策を成功させるには、最初の90日の設計が重要です。全体の流れは、以下の通りです。

- 0~30日: 計画・準備フェーズ

- タスク:

- フローチャートとスコアカードで自社タイプを確定

- KGI/KPI(最終目標と中間指標)を設定

- ターゲットとキャラクターの役割を定義

- 予算と社内体制(担当者、承認フロー)を構築

- 制作会社を選定(外注の場合)

- タスク:

- 31~60日: 制作・テストフェーズ

- タスク:

- キャラクターデザインと基本設定(性格、口調など)を制作

- 運用ガイドライン(簡易版)を作成

- 小規模なテスト運用(社内や一部顧客向け)を実施

- フィードバックを収集し、デザインや設定を微調整

- タスク:

- 61~90日: 本運用・測定フェーズ

- タスク:

- 主要チャネル(SNS、Webサイトなど)で本格運用を開始

- 設定したKPIの測定を開始

- 運用データを分析し、改善点(投稿内容、頻度など)を洗い出す

- 定例会で進捗と課題を共有し、次の90日の計画を立てる

- タスク:

この期間で、目的・KPI・制作仕様・運用ルールを固め、小さく始めて軌道修正する姿勢が大切です。

8-2:ガバナンス&NGラインの設定

運用では、承認フロー・差別表現の回避・撤収計画を明文化します。これらはブランドの信頼を守るためのセーフティネットです。

- 承認フロー: 誰が最終承認するか(社内の役職・部署を明記)を決め、緊急時の連絡網も整備します。

- 差別・ハラスメント表現の回避: 避けるべき表現(特定の性別、国籍、宗教などに関するステレオタイプや政治的表現)のチェックリストを作成し、全担当者で共有します。

- 撤収とアーカイブ: 契約終了時や施策終了時の素材削除手順、顧客への告知文面、成功・失敗事例を含むデータ保管の手順を事前に定めておきます。

特に、行政や大企業では、コンプライアンスチェックが厳格です。事前に有識者や法務部門のチェックを受け、リスクを最小化しましょう。

付帯ツールとして、DL-02:タイプ別要件チェック表を提供します。権利・体制・測定項目の抜け漏れを防ぐため、ぜひ活用してください。

運用の具体的なノウハウは、「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランでさらに詳しく解説しています。

FAQ:よくある質問

Q1:マスコットと既存IPの違いは?

A:最大の違いは、権利構造と世界観の整合性です。 マスコットは自社で開発するため、権利は自社に帰属し、ブランドの世界観に合わせて自由に設計・運用できます。ただし、認知度ゼロから育てるための初期投資と継続的な運用体制が必要です。 既存IPはライセンス契約により、一定期間・範囲で使用権を得ます。既に高い認知度があるため即効性が期待できますが、契約範囲の制約や自社ブランドとの世界観の不整合リスクがあります。また、契約終了後は使用できなくなるため、撤収計画が必須です。

Q2:B2Bでも擬人化は有効?

A:条件次第で非常に有効です。 特に、以下の場面で効果を発揮します:

- 資料ダウンロード: Webサイトの専門的な説明を補助し、理解を促し離脱率を下げます。

- 商談接点: 営業資料やプレゼンで視覚的なフックとなり、記憶に残りやすくします。

- 継続関係: カスタマーサポートやオンボーディングで親しみやすさを演出し、エンゲージメントを高めます。

研究でも、サービス擬人化が顧客態度の向上や組織内信頼の増加に寄与することが示されています。ただし、硬い業界では、デザインやトーンを慎重に選び、信頼性を損なわないように注意が必要です。

Q3:短期キャンペーンの注意点は?

A:使用期間・撤収計画・告知・承認プロセスの4点が重要です。

- 使用期間: 契約や社内承認で、いつからいつまで使うかを明確にします。

- 撤収計画: 期間終了後のWeb素材削除、店頭POP撤去、SNS投稿のアーカイブなどの手順を事前に決めます。

- 告知: 顧客に「期間限定」と明示し、終了時の混乱を防ぎます。

- 承認プロセス: 法務・広報・経営層など関係各所の承認を事前に得て、後からトラブルにならないようにします。

特に、契約が曖昧だと、期間終了後も素材がネット上に残ってしまい、権利侵害やクレームの元になります。必ず書面で記録し、関係者全員で共有しましょう。

Q4:費用の目安は?

A:具体的な金額はケースバイケースのため記載できませんが、費用項目フレームで計画精度を上げられます。 以下の項目で予算を整理してください:

- ライセンス料(既存IPの場合)

- 制作費(デザイン・イラスト・動画)

- 媒体費(広告出稿・プロモーション)

- イベント費(着ぐるみ制作・レンタル・グリーティング)

- 運用費(SNS管理・CS対応)

- 撤収費(素材撤去・在庫処分)

これらを可視化することで、必要な投資額が明確になり、社内承認を得やすくなります。詳細は本記事の第3章-3:KPIと費用項目フレームにある表を参照してください。

まとめ:自社に最適なタイプを選び、次のステップへ

キャラクター施策は、目的に応じた「手段」です。5つの分類を目的×期間×権利×KPIの軸で整理し、自社の状況に合わせて選ぶことが成功の鍵となります。

- 企業マスコットは、長期的な好意形成とブランド資産の構築に最適。

- 既存IPは、短期で認知を爆発的に拡大したいときに有効な選択肢。

- ゆるキャラは、地域振興とファンとの深い関係づくりに向いています。

- キャンペーンキャラは、短期的な購買促進に特化した瞬発力のある施策。

- サービス擬人化は、無形のサービスを可視化し、B2Bでも効果を発揮する強力な手法。

まずは、DL-01:選び方フローチャートで自社のタイプを確定しましょう。そして、DL-02:タイプ別要件チェック表で抜け漏れを防ぎ、90日プランで小さく始めてください。

次のステップとして、以下の記事もぜひご活用ください:

この記事が、皆さんのキャラクター施策の成功につながれば嬉しいです。