「キャラクター開発って、何から手をつければいいんだろう…」

WEBマーケティング会社を19年間経営してきて、クライアント様から本当によくいただくご相談です。とりあえず可愛いキャラクターを作ってみたものの、いまいち活用しきれていない。そんなケースを数え切れないほど見てきました。

日本のキャラクタービジネス市場は、2025年には2兆8,492億円に達すると予測される巨大市場です(参考:矢野経済研究所|2024年|キャラクタービジネスに関する調査を実施)。しかし、その裏側で数多くのキャラクターが誰にも知られずに消えていくのも、また事実なんです。

成功と失敗を分けるもの。それは、キャラクターの可愛さやデザインの上手さだけではありません。成功率を大きく左右するのは、実は「開発プロセスの設計」にあるんです。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年にわたりキャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、中小企業でも実践可能で、かつ再現性の高い「6ステップの開発プロセス」を体系化しました。私自身の19年間の現場経験で培った知見や、制作会社に依頼した場合の費用相場なども織り交ぜていますので、かなり実用的な内容になっているはずです(参考:ミツモア|2024年|キャラクターデザインの料金相場)。

この記事では、企画から完成までの6ステップを、各段階ですぐに使えるテンプレートと共に解説していきます。読み終わる頃には、キャラクター開発の明確なロードマップが手に入っているはずです。

第1章:キャラクター開発の全体像|成功へのロードマップ

本格的なステップに入る前に、まずは開発プロセス全体の地図を広げてみましょう。私がこれまでの経験で痛感しているのは、行き当たりばったりの開発では、必ずどこかで壁にぶつかるということ。どのステップにどれくらいの時間がかかり、どんな役割があるのかを最初に把握することが、成功への最短ルートなんです。

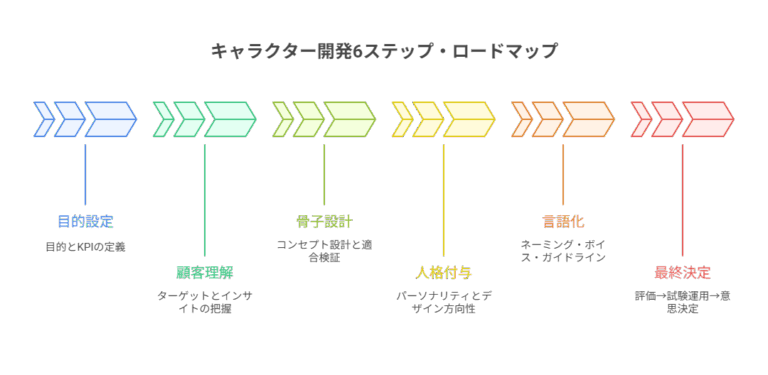

6ステップの全体像と標準スケジュール

一般的な中小企業がキャラクターを開発する場合、標準的なスケジュール感は以下のようになります。

- 【目的設定】目的とKPIの定義(約2週間)

- 【顧客理解】ターゲットとインサイトの把握(約2週間)

- 【骨子設計】コンセプト設計と適合検証(約3週間)

- 【人格付与】パーソナリティとデザイン方向性(約4週間)

- 【言語化】ネーミング・ボイス・ガイドライン(約3週間)

- 【最終決定】評価→試験運用→意思決定(約4週間)

合計すると約3.5ヶ月。もちろん、企業の規模や意思決定のスピードによって変動しますが、一つの目安としてみてください。

この地図があるだけで、プロジェクトの進行管理が格段にしやすくなりますよね。

各ステップの役割と重要性

- 準備フェーズ(STEP1-2):プロジェクトの土台作りです。ここで手を抜くと、後で建物が傾いてしまいます。

- 設計フェーズ(STEP3-4):キャラクターの核となる魂を吹き込む工程。ブランディング理論でいう「価値の約束」をここで明確にします。

- 実装フェーズ(STEP5-6):魂に肉体を与え、社会に送り出す準備をする工程。ここまで来ると、具体的なキャラクターの姿が見えてきます。

ダウンロード可能な実践ツール一覧

この記事の最大の価値は、各ステップで使える実践的なツール(テンプレート)一式をご用意したことです。これらは、私たちがクライアント支援の現場で実際に使っているものをベースに、誰でも使いやすいように改良したものです。

- 目的/KPI定義シート

- ターゲット深掘り10問シート

- ZSWOT簡易分析シート

- 12性格タイプ選択ツール

- 命名・ボイス設計シート

- 二軸四象限評価シート

ぜひ、これらのツールを活用しながら読み進めてみてください。

第2章:STEP1 目的とKPIの定義|なぜキャラクターが必要なのか?

キャラクターの”役割”を言語化する

最初のステップで最も重要なのは、「なぜ、あなたの会社にキャラクターが必要なのか?」を明確に言語化することです。

私がよく見かける失敗パターンは、「競合がやっているから」「可愛いキャラクターがいれば何とかなるだろう」という漠然とした理由でスタートしてしまうケース。これでは、せっかく数万円〜数十万円の投資をしても、効果は期待できません。この投資を無駄にしないためにも、目的の明確化は絶対に欠かせません。

| 依頼先 | 費用相場(税別) | 特徴 |

|---|---|---|

| フリーランス・個人 | 3万円 ~ 15万円 | コストを抑えやすいが、スキルや進行管理に個人差が出やすい。 |

| デザイン制作会社 | 15万円 ~ 50万円以上 | 品質が安定しており、企画や戦略設計から対応可能な場合が多い。 |

| 着ぐるみ制作 | 60万円 ~ 100万円以上 | イベントでの活用を想定する場合の追加費用。レンタルも選択肢。 |

【表】企業規模別・キャラクターデザインの費用相場(2024–2025年目安)を参考に、自社の予算感を掴んでおきましょう。

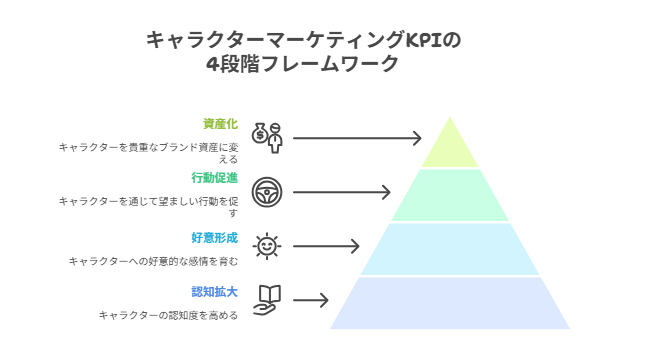

KPIの4段階フレームワークで目的を整理する

キャラクターが果たすべき役割は、マーケティングの成果が生まれるプロセスに沿って、以下の4段階で整理すると非常に分かりやすくなります。

このフレームワークに沿って考えることで、キャラクター開発の目的がブレるのを防げます。まずは、自社がどの段階に最も課題を感じているかを考え、キャラクターの主な役割を決めましょう。

機能価値×情緒価値の二層で目的を具体化する

目的をさらに具体化するために、ブランドステートメントの考え方を応用した「機能価値」と「情緒価値」の二層構造で整理します。これは実務で非常に効果的な手法で、世界的企業でも実践されているアプローチです。

例えば、BtoBのIT企業なら「技術的な優位性(機能価値)を、信頼できるパートナー(情緒価値)として分かりやすく伝える」といった形で目的を具体化できます。

【ツール】目的/KPI定義シート

このシートを使えば、4段階フレームワークと二層構造に沿って、自社の目的と具体的なKPIを簡単に整理できます。

第3章:STEP2 ターゲットとインサイトの把握|誰に愛されたいのか?

“顧客ではなく友達”視点で共感ベースの分析を行う

ターゲット分析でありがちなのが、年齢や性別といったデモグラフィック情報だけで満足してしまうこと。しかし、本当に心に響くキャラクターを作るには、もっと深いインサイト(本音)の理解が必要です。

マーケティング理論を実践的に応用すると、「顧客として見るのではなく、親しい友達として見る」という視点転換が驚くほど効果的だということが分かってきました。

正直、私も最初は「そんなことで変わるの?」と半信半疑でした。でも実際に試してみると、なるほど、この視点転換によって見えてくるものが全く違うんですね。友達として考えると、その人の感情や価値観、日常の小さな悩みや喜びが、より具体的に、血の通ったものとしてイメージできるようになるんです。

ターゲットのインサイトを掘り下げる10の質問

この「友達視点」を実践するために、編集部で中小企業向けに簡易化した「ターゲット深掘り10問シート」をご用意しました。ぜひ、あなたの「友達」を思い浮かべながら答えてみてください。

- 朝起きて最初にスマホで何を見る?(→情報接触の起点)

- 仕事で一番「やってられない!」と感じる瞬間は?(→ストレスと課題)

- 休日の理想的な過ごし方は?(→価値観と趣味嗜好)

- 最近、思わず「買ってよかった!」と声に出たものは?(→消費行動のトリガー)

- どんなSNS投稿に「いいね!」や「シェア」をしたくなる?(→共感ポイント)

- 家族や友人から、どんな人だと思われたい?(→自己イメージと承認欲求)

- 10年後、どんな自分になっていたい?(→長期的な目標と価値観)

- 今、一番知りたい、解決したい悩みは?(→情報ニーズ)

- 誰の言うことなら「なるほど」と素直に聞ける?(→信頼する情報源)

- ぶっちゃけ、企業キャラクターに何を求めている?(→直接的なニーズ)

B2BとB2Cでの分析アプローチの違い

B2BとB2Cでは、ターゲット分析のアプローチも少し変わってきます。B2Bの場合は担当者個人のインサイトに加えて、組織としての課題や意思決定プロセスも考慮する必要があります。

B2B向けの追加視点

- その「友達」は社内でどんな立場? 決裁権はある?

- 業界特有の課題や専門用語は?

- ROI(投資対効果)をどれくらい重視する?

B2C向けの追加視点

- ライフステージの変化(結婚、出産など)は?

- トレンドへの感度は高い?

- 価格と品質のバランスをどう考えている?

キャラクターの具体的な活用法については、「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランでさらに詳しく解説しています。

第4章:STEP3 コンセプト設計と適合検証|どんな価値を約束するのか?

“提供価値の核”と”感情的約束”を文章化する

ターゲットのインサイトが見えてきたら、いよいよキャラクター開発の心臓部、コンセプト設計です。ここで明確にすべきは、「提供価値の核(論理的な価値)」と「感情的約束(感情的な価値)」の2つです。

ブランディングの基本的な考え方では、顧客に提供する価値は論理的な側面と感情的な側面の両方が必要とされています。キャラクターは特に感情面での訴求力が強いので、この二層構造で設計することが成功の鍵なんです。

私がこれまで見てきた成功事例では、必ずこの2つが明確に言語化されていました。

- 提供価値の核(論理的側面)の例:

「複雑な金融商品を、誰でも理解できる形で説明する」 - 感情的約束(感情的側面)の例:

「お金の不安から解放され、将来に希望が持てるようになる」

このように文章化することで、キャラクターの存在意義がブレなくなります。

ZSWOT分析で戦略的な適合性を検証する

コンセプトが固まったら、それが本当に自社の戦略に合っているのかを客観的に検証します。ここで役立つのが、戦略的SWOT分析を発展させた「ZSWOT分析」という手法です。

大企業向けの手法に聞こえるかもしれませんが、心配ありません。中小企業向けに、誰でも使える「ZSWOT簡易分析シート」をご用意しました。

- Z (Zone):競合にはない、自社だけの独自価値は何か?

- S (Strength):その価値を支える自社の強みは何か?

- W (Weakness):その価値を提供する上での自社の弱みは何か?

- O (Opportunity):市場にどんなチャンス(追い風)があるか?

- T (Threat):市場にどんなリスク(向かい風)があるか?

この分析を通じて、「このキャラクターコンセプトは、自社の強みを活かし、市場のチャンスを捉えられているか?」を冷静に判断します。

簡易版:3つの意思決定ゲートでチェック

さらにシンプルに、「実現性・差別化・ブランドらしさ」という3つの観点でチェックするだけでも、大きな失敗は防げます。

- 実現性ゲート:予算内で作れる? 継続して運用できる体制はある?

- 差別化ゲート:競合のキャラクターと明確に違う? 記憶に残るユニークな点はある?

- ブランドらしさゲート:企業の理念と一致しているか? 既存顧客は受け入れてくれるか?

この3つのゲートをクリアできれば、自信を持って次のデザイン開発のステップに進むことができます。

第5章:STEP4 パーソナリティとデザイン方向性|どんな性格で、どんな見た目?

12性格アーキタイプでキャラクターに魂を吹き込む

コンセプトという骨格に、次はパーソナリティ(性格)という魂を吹き込みます。ここで非常に役立つのが、ユング心理学をベースにした「12性格アーキタイプ」というフレームワークです。

これは、人間が普遍的に共感しやすい12の性格パターンに分類したもので、これを活用することで、一貫性があり、かつ魅力的なキャラクターを設計できます。

| アーキタイプ分類 | 性格キーワード | デザインの方向性(色・形) | BtoBでの主な役割 |

|---|---|---|---|

| 世話人 (Caregiver) | 優しい, 支援, 安心 | 暖色系(ピンク、オレンジ)、丸みのある形 | 顧客サポート、福利厚生 |

| 賢者 (Sage) | 知的, 分析的, 信頼 | 寒色系(青、グレー)、直線的でシンプルな形 | 技術解説、データ提示 |

| 英雄 (Hero) | 勇敢, 挑戦, 解決 | 力強い色(赤、黒)、シャープで動的な形 | 課題解決、競合優位性 |

| 道化師 (Jester) | 楽しい, ユーモラス | 多彩な色、予測不能で遊び心のある形 | 社内活性化、注意喚起 |

12性格アーキタイプを活用したブランディング戦略の詳細については、競合と差がつくキャラクターブランディングの教科書|12アーキタイプと90日改善ループでファンを育てる方法で、差別化設計から愛着形成まで詳しく解説しています。

【ツール】12性格タイプ選択ツール

このツールを使えば、いくつかの質問に答えるだけで、自社のブランドに最適な性格タイプを見つけることができます。

口調・関係性・ビジュアルへの落とし込み

性格タイプが決まったら、それを具体的な口調や見た目に落とし込んでいきます。ここがキャラクターデザイナーの腕の見せ所ですね。

- 口調の設計例(世話人タイプの場合):

- 基本:丁寧語+温かみのある表現(〜ですね、〜ですよ)

- 挨拶:「おはようございます♪今日も一日、頑張りましょうね」

- NG例:命令口調、突き放すような表現

- 顧客との関係性の定義:

- 距離感:親しい友人、頼れる先輩

- 役割:サポーター、応援団

- ビジュアルの方向性:

- 色:暖色系(オレンジ、ピンク、アイボリー)

- 形:丸みを帯びた、柔らかく優しいフォルム

- 動き:ゆったりとした、安心感を与える動き

これらの要素を一貫させることで、キャラクターに命が吹き込まれます。

第6章:STEP5 ネーミング・ボイス・ガイドライン|どう名乗り、どう話すか?

ネーミングと口調設計の実践的アプローチ

いよいよキャラクターに名前をつけ、話し方を決めます。私が実務で痛感しているのは、名前や口調の曖昧さが、運用段階での大きな混乱を招くということです。

命名のポイント

成功するキャラクター名には、いくつかの共通点があります。

- 発音のしやすさ:3〜5音節が理想的。

- 記憶のしやすさ:既存の言葉との関連性や、音の響きの良さが鍵。

- 誤読の回避:誰が読んでも同じように読めるか。

よくある失敗が、かっこよさを意識しすぎて覚えにくい名前になってしまうケースです(苦笑)。親しみやすさを第一に考えましょう。

口調設計とNG例

口調設計では、「言うこと」と「言わないこと」を明確に区別することが重要です。

【ツール】命名・ボイス設計シート

このシートには、一人称、語尾、呼びかけといった基本設定から、謝罪時や励ます時といったシーン別の表現例、そして絶対NGな表現(差別、政治、競合他社への言及など)をリストアップする欄があります。

社内承認と法務確認の重要性

ネーミングとボイス設計が固まったら、必ず社内承認と法務確認、特に商標調査を行います。これを怠ると、後々大きなトラブルになりかねません。特許庁のデータベースで類似商標がないか、最低限確認しておきましょう(参考:J-PlatPat|特許情報プラットフォーム)。

キャラクターが完成したら、初期運用ガイドラインをまとめます。これは、キャラクターの魅力を損なわず、ブランドイメージを一貫させるための「取扱説明書」です。

第7章:STEP6 評価→試験運用→最終意思決定|世に送り出す前の最終チェック

二軸四象限評価法で客観的に候補を比較

デザイン案が複数ある場合、最終決定は客観的な基準で行うべきです。ここで役立つのが、ブランド評価でも使われる「二軸四象限評価法」です。

- 縦軸:コンセプト解像度(どれだけコンセプトが明確に表現されているか)

- 横軸:デザイン魅力度(どれだけ人を惹きつけるか)

- 右上(高解像度×高魅力度):理想的な候補

- 右下(低解像度×高魅力度):魅力はあるが、コンセプトの再定義が必要

- 左上(高解像度×低魅力度):コンセプトは良いが、デザインの改善が必要

- 左下(低解像度×低魅力度):根本的な見直しが必要

この2軸で評価すると、各デザイン案が4つの象限のどこに位置するかが一目瞭然になります。

【ツール】二軸四象限評価シート

このシートを使えば、複数のデザイン案を客観的にプロットし、比較検討することができます。

ユーザーテストの最小実験セット

最終決定前には、少人数でも良いのでユーザーテストを実施することをお勧めします。予算がない場合でも、以下の最小セットなら実現可能です。

- SNSクリエイティブテスト:

各デザイン案でSNS投稿を作成し、2週間ほど広告配信。エンゲージメント率やクリック率を比較します。(予算:3〜5万円) - 社内・知人テスト:

社員やその家族、友人にデザイン案を見せ、「親しみやすさ」「記憶のしやすさ」「ブランドらしさ」などを5段階で評価してもらいます。

週次タスクと成果物の管理

試験運用期間(通常4週間)は、週次でPDCAを回します。

- 第1週:テスト環境の構築と初回投稿

- 第2週:データ収集とフィードバックの整理

- 第3週:データに基づき、デザインやコピーを微調整

- 第4週:全データを集計し、最終評価と意思決定会議

この段階的なアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、成功確率の高いキャラクターを世に送り出すことができます。

第8章:よくある失敗と各ステップの注意点|これだけは避けて!

19年間の経験から、キャラクター開発で本当によく見る失敗パターンとその予防策をまとめました。これを知っておくだけで、多くの落とし穴を回避できるはずです。

より詳しい失敗回避策については、キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】で解説しています。

第9章:キャラクター開発に関するFAQ

最後に、キャラクター開発を進める上でよくいただく質問とその回答をまとめました。

Q1. キャラクター制作の費用は、結局いくらくらいかかるの?

A. 依頼先や内容によって大きく変動しますが、デザイン制作だけであればフリーランスで3万円~10万円、制作会社なら15万円~50万円がひとつの目安です(参考:ミツモア|2024年|キャラクターデザインの料金相場)。これに着ぐるみ制作(60万円~)やSNS運用代行などが加わると、年間で数百万円規模になることもあります。重要なのは、制作費だけでなく、その後の運用費も年間予算として確保しておくことです。

Q2. 効果が出るまで、どれくらいの期間を見ればいい?

A. 目的によりますが、SNSでの認知度向上やエンゲージメントといった短期的な効果は3ヶ月程度で現れ始めます。しかし、ブランドへの愛着形成や長期的な資産化といった本質的な成果を得るには、最低でも1年以上の継続的な運用が必要です。焦らずじっくり育てる視点が成功の鍵となります。

Q3. 自社で作る(内製)のと、外部に依頼する(外注)のはどちらが良い?

A. これは企業の体制や求めるクオリティによります。

- 内製が向いているケース:社内にデザイナーがいる、頻繁にデザインの微調整が必要、低予算で始めたい。

- 外注が向いているケース:客観的な視点が欲しい、より高い専門性やクオリティを求める、社内にリソースがない。

最初は内製で小さく始め、キャラクターの方向性が固まった段階でプロにリニューアルを依頼するというハイブリッドな進め方も有効です。

第10章:まとめ|さあ、あなただけのキャラクターを育てよう

ここまで、キャラクター開発の全6ステップをテンプレートと共に解説してきました。全体像は見えてきたでしょうか?

最後に、成功への要点を改めて整理します。

- 目的整合:明確なKPIなしに始めない。

- 共感ベース設計:顧客を「友達」として深く理解する。

- アーキタイプで個性化:12の型から選び、一貫性を保つ。

- 客観的な意思決定:二軸評価やテストで独りよがりを防ぐ。

- 運用前提の言語化:ガイドラインで属人化を防ぎ、継続性を担保する。

キャラクターマーケティングは、正しいプロセスを踏めば、企業規模に関わらず必ず成果が出る施策です。私自身、この6ステップのアプローチを実践することで、多くの中小企業のブランディングをご支援してきました。

大切なのは、完璧を求めすぎないこと。まずは60点のキャラクターでもいいので市場に出し、顧客の反応を見ながら一緒に成長させていく、という姿勢が成功を引き寄せます。

この記事を読んで「やってみようかな」と思ってくださったなら、まずはSTEP1の「目的/KPI定義シート」とSTEP2の「ターゲット深掘り10問シート」をダウンロードして、チームで話し合うことから始めてみてください。

きっと、あなたの会社だけの新しいブランド価値の創造につながるはずです。