日本のキャラクタービジネス市場が2.8兆円規模にまで成長し、多くの企業がその可能性に注目しています(参考:矢野経済研究所|2024|キャラクタービジネスに関する調査)。三和交通の「おじさんダンス」がTikTokで21万フォロワーを獲得したり、くまモンが年間1,600億円以上の経済効果を生み出したりと、キャラクターを単なる「マスコット」で終わらせず、明確なビジネス成果に繋げる事例が後を絶ちません。

しかしその一方で、「キャラクターを作ったはいいけど、どう活用すればいいかわからない」「SNSで何を投稿すればいいの?」「イベントでの着ぐるみ活用、費用対効果が見えない…」といった切実な悩みを抱える企業が非常に多いのも事実です。

実は私も、19年前にWEBマーケティング会社を立ち上げて以来、クライアント企業のキャラクター活用で数えきれないほどの試行錯誤を繰り返してきました。成功と失敗の分水嶺はどこにあるのか。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間にわたりキャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、その答えを追求してきました。結論から言うと、成功する活用術には「統合的な視点」と「一貫性のある運用」という共通の軸が存在します。

そこで本記事では、IMC(統合型マーケティングコミュニケーション)という戦略的視点を軸に、「①統合設計」「②チャネル別実践」「③運用改善」という3ステップで、キャラクター活用の全貌を解き明かします。

初動90日プランや各種チェックリストもご用意しました。この記事を読み終える頃には、あなたの会社が次に取るべきアクションが明確になっているはずです。キャラクター開発がまだの方は、まずキャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】で、目的設定から完成までの手順を確認してください。

第1章 IMC(統合)で考える活用設計

キャラクター活用で最もよくある失敗が、SNS担当、イベント担当、商品企画担当がそれぞれバラバラに動いてしまい、「キャラクターの人格」が崩壊するケースです。そうならないために、まずは全ての活動の土台となる「統合設計」から始めましょう。

1-1 活用の全体像:タッチポイント横断の一貫性

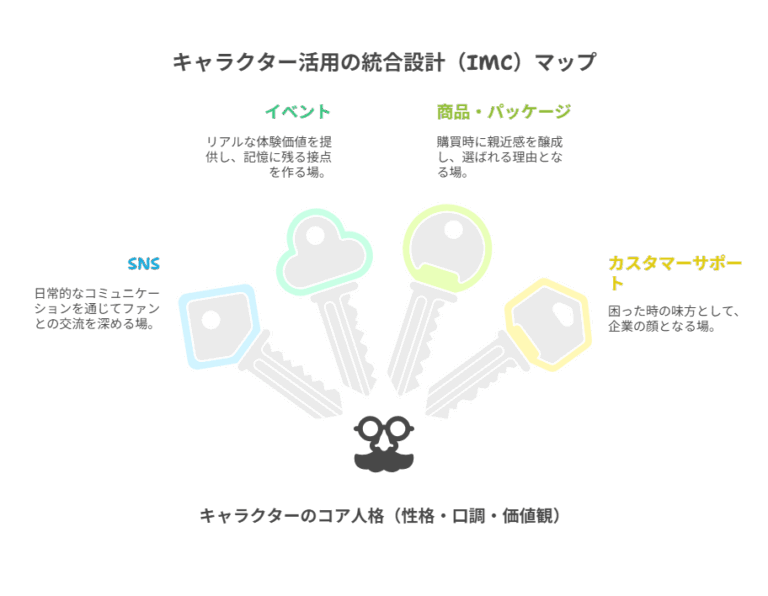

キャラクター活用で最も重要なのは、顧客が触れるすべての接点(タッチポイント)で「キャラクターらしさ」を保つことです。

ブランディングの基本理論に「統合型マーケティングコミュニケーション(IMC)」という考え方があります。これは、簡単に言えば「チャネルごとに表現方法は変えても、根底にある人格や価値観は絶対にブレさせない」というアプローチです。上の図が示すように、これをキャラクター活用に応用することが、成功への第一歩となります。

- SNS: 日常的なコミュニケーションを通じ、ファンとの交流を深める場。

- イベント: リアルな体験価値を提供し、記憶に残る接点を作る場。

- 商品・パッケージ: 購買時に親近感を醸成し、選ばれる理由となる場。

- カスタマーサポート: 困った時の味方として、企業の顔となる場。

これらすべてで一貫性を保つことで、キャラクターは単なる「絵」から、顧客の心の中に生きる「人格を持った存在」へと昇華していくのです。

1-2 “キャラらしさ”の運用基準

では、その「らしさ」をどう定義し、チーム全体で共有すればよいのでしょうか。19年の経験から言えるのは、運用マニュアル(ガイドライン)の存在が成否を分けるということです。最低限、以下の要素は明文化しておきましょう。

- 声色・口調の設定: 一人称は何か(ボク、わたし、オレ)、語尾の特徴(〜だよ、〜です、〜にゃ)、敬語の有無などを定義します。

- NG例の明確化: 絶対に言わないこと(ネガティブワード、競合批判)、やらないこと(政治的発言)、触れないトピック(センシティブな話題)をリスト化します。

- 反応ポリシー: ファンからのコメントへの返信基準、クレームへの対応姿勢、炎上リスクがある話題への距離感などを定めます。

これらを明文化しておくことで、担当者が変わってもキャラクターの「人格」は守られます。

1-3 初動90日プラン(週次):小さく回しながら学習

キャラクター活用は、最初から完璧を目指す必要はありません。むしろ、小さく始めてデータを取りながら改善していく方が、成功確率は格段に高まります。

| 期間 | フェーズ | 週次タスク例 | ミニKPI設定 |

|---|---|---|---|

| 1-30日目 | 基礎固め期 | ・週1-2回のSNS投稿(挨拶、自己紹介) ・社内向けお披露目 ・運用マニュアルの共有 |

・社内認知度80% |

| 31-60日目 | 試行錯誤期 | ・週3-4回のSNS投稿(日常+企画) ・小規模イベントでのデビュー ・ファンとの交流開始 |

・フォロワー100人 ・エンゲージメント率2% |

| 61-90日目 | 拡大準備期 | ・毎日投稿へ移行 ・商品パッケージへの展開検討 ・UGC誘発施策の開始 |

・月間リーチ1万人 ・来店促進効果の測定開始 |

また、ブランド評価の基本として「見える成果」(売上など経済的指標)と「見えにくい成果」(好感度など消費者的指標)の両面から測定することが重要です。最初から売上だけを追うと、本質的な価値を見失う可能性があります。

キャラクターマーケティングを始める前の準備については、キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】でより詳しく解説しています。

第2章 SNS運用の実践

SNSは、キャラクターの人格を最もダイレクトに伝えられるチャネルです。ここでは、具体的な運用テクニックを解説します。

2-1 目的別フォーマット(告知/参加/会話/UGC誘発)

「何を投稿すればいいかわからない」という悩みは、投稿の「型」を知ることで解決できます。IMCの視点で投稿の役割を設計すると、主に4つのフォーマットに整理できます。

- 告知型: 新商品やキャンペーン情報を「お知らせ係」として発信。「明日から○○セール始まるよ!」

- 参加型: アンケートやクイズでフォロワーを巻き込む。「今日の晩ごはん、何にする?教えて!」

- 会話型: 日常的な雑談や時事ネタでキャラクターの人格を表現。「今日は雨だね…傘忘れちゃった」

- UGC誘発型: ファンアート募集やハッシュタグキャンペーンでユーザー参加を促す。「#○○と一緒に で写真投稿してね!」

実際、TikTok広告ではUGCを誘発するクリエイティブが極めて効果的とされており、『モンスト』の事例ではエンゲージメント率を100倍にしたという報告もあります(参考:MarkeZine|2023|TikTok売れを生むUGC創出のポイント)。

2-2 プラットフォーム別の打ち手(X/Instagram/TikTok/YouTube)

プラットフォームごとにユーザーの求めるものが違うため、打ち手を変える必要があります。

| プラットフォーム | 特徴 | 投稿頻度 | おすすめ企画 | 平均エンゲージメント率(ER) |

|---|---|---|---|---|

| X (Twitter) | リアルタイム性、テキスト中心 | 1日2-3回 | 朝の挨拶、実況、リプライ営業 | 0.03-0.1% |

| ビジュアル重視、世界観統一 | 週3-4回 | 映え写真、舞台裏公開、リール動画 | 0.4-0.5% | |

| TikTok | エンタメ性、トレンド活用 | 週2-3回 | ダンス、あるある動画、変身動画 | 2.6-5.7% |

| YouTube | 長尺コンテンツ、教育的価値 | 月2-4回 | 商品紹介、工場見学、誕生秘話 | – |

2-3 キャラクターアカウント運用の「型」

キャラクターアカウント特有の、ファンとの絆を深める運用テクニックです。

- “返信キャラ”設計: コメント返信時の「クセ」(特定の絵文字、締めの言葉など)を設定し、親近感を醸成します。

- ファンネーム化: ファンに愛称(例:「〇〇応援団」)をつけることで、コミュニティの一体感を高めます。

- 二次創作ガイドラインの公開: ファンアートなどを歓迎する姿勢を示しつつ、商用利用NGなど最低限のルールを明示することで、UGCを活性化させます。

2-4 KPIと改善サイクル

SNS運用のKPIは、フォロワー数だけでなく、エンゲージメント率を最重要指標とすべきです。2週間単位でPDCAを回し、反応が良かった投稿の傾向を分析して次の企画に活かすサイクルを確立しましょう。

SNS運用を含む統合的なブランディング戦略については、競合と差がつくキャラクターブランディングの教科書|12アーキタイプと90日改善ループでファンを育てる方法で詳しく解説しています。

第3章 イベント・店頭での活用

イベントや店頭は、キャラクターが顧客とリアルに触れ合う貴重な機会です。オンラインでの関係性を、オフラインの体験で確固たるものにしましょう。

3-1 体験デザインの原則:“写真を撮りたくなる”導線設計

成功のカギは「写真を撮りたくなる導線設計」にあります。来場者が自然とスマホを取り出し、SNSに投稿したくなる仕掛けを作ることで、イベントの効果は何倍にも増幅されます。

- 撮影スポット: 背景ボードや小道具を用意し、「ここで撮るべき」場所を明確にする。

- 導入演出: 登場時間を予告し、BGMやスタッフとの掛け合いで期待感を高める。

- 回遊設計: スタンプラリーと連動させ、会場内を回ってもらう仕組みを作る。

実際、着ぐるみを活用したイベントでは来場者数が平均して20-30%増加するというデータもあります。これは少し前の調査ですが、キャラクターの集客効果を示す貴重な指標です(参考:多摩信用金庫|2019|キャラクターのイベント効果に関する調査報告書)。

3-2 着ぐるみ運用の基本と安全管理

着ぐるみ運用には、想像以上に細かい配慮が必要です。レンタル費用は1日あたり約9,000円〜17,000円程度が相場ですが(参考:イベント21|2024|着ぐるみレンタル価格表)、費用以上に重要なのが安全管理です。

- 運用ルール: 「30分着用→15分休憩」の徹底、付き添いスタッフの必置。

- 安全管理: 換気、視界確保、転倒防止、緊急時の脱着手順の共有。

これらの対策を怠ると、大きな事故につながる可能性があります。私も過去の経験から、安全管理の重要性を痛感しています。

3-3 集客と回遊の測り方

イベントの効果は、来場者数だけでなく、ブランド評価の視点から多角的に測定します。

- 短期の見える成果: 来場者数、滞在時間、SNS投稿数(ハッシュタグ集計)、物販売上。

- 見えにくい成果(重要): 来場者満足度(アンケート)、ブランド好意度の向上(事前事後調査)。

3-4 【DL付】イベント運営・安全管理チェックリスト

着ぐるみ運用を成功させるには、事前の準備と当日の安全管理が不可欠です。以下のチェックリストを活用し、抜け漏れのない運営を目指しましょう。

| カテゴリ | チェック項目 |

| 事前準備 | □ 着ぐるみの点検・クリーニング □ スタッフへの動作指導と役割分担 □ 控室・休憩スペースの確保 □ 給水・冷却グッズの準備 □ イベント保険加入の確認 |

| 動線設計 | □ 入口からの視認性確保 □ 撮影スポットと順番待ちラインの設定 □ 非常口への導線確保と周知 □ バリアフリー対応の確認 |

| 安全管理 | □ 着用時間(例:30分着用→15分休憩)の厳守 □ 誘導・介添えスタッフの常時配置(最低1名) □ 緊急時の脱着手順の共有 □ 子どもとの接触ルールの徹底 |

| 撮影会運営 | □ 撮影時間の設定(例:1組30秒) □ ポーズ指示カードの準備 □ 記念品・ノベルティの在庫確認 □ SNS投稿の誘導文言準備 |

第4章 商品・サービスへの展開

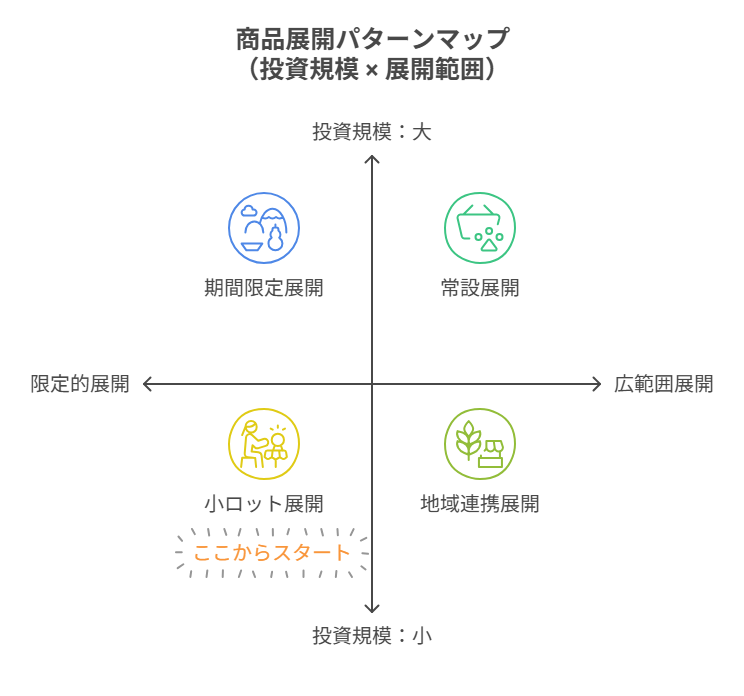

キャラクター活用は、最終的に収益に繋げてこそビジネスです。ここでは、商品展開や社内活用について解説します。

4-1 商品化・コラボの基本(小ロット/限定/地域)

商品展開は、小さく始めて反応を見ながら拡大するのが成功の秘訣です。

一般的なライセンス料率は売上の4-6%ですが、人気キャラクターでは8-10%になることもあります(参考:Biz.moneyforward.com|2024|キャラクターライセンス契約の料率相場)。自社キャラクターならこの費用が不要になるため、大きな強みとなります。

4-2 パッケージ&売場での“視認の一貫性”

商品展開で最も重要なのは、IMCの原則に則り、すべてのタッチポイントでキャラクターの「らしさ」を保つことです。売場で商品を見つけた時、SNSで見ているキャラクターと同じ「人格」を感じられるかどうかが、購買の決め手になります。

- 色の統一: カラーパレットを厳格に管理する。

- 表情の管理: 使用シーンごとの表情パターンを設定する。

- サイズ展開: 最小表示サイズや余白ルールを定める。

4-3 社内導入:CS・採用・社内報での波及効果

キャラクターの活用は、社内に向けても絶大な効果を発揮します。これは投資対効果が非常に高い領域です。

- カスタマーサポート: メール署名やFAQのナビゲーターに活用すると、顧客満足度が向上します。

- 採用活動: 採用サイトや説明会で活用すると、企業の親しみやすさが伝わり、応募者増に繋がります。

- 社内報・イベント: 社内コミュニケーションを活性化させ、従業員エンゲージメントを高めます。

社員がキャラクターに愛着を持てば、それは必ず外部への発信にも良い影響を与えます。「仲間」としてキャラクターを育てる視点が大切です。

中小企業が限られた予算で商品展開する方法については、予算50万円から始めるキャラクターマーケティング|中小企業の始め方・費用配分・90日計画を解説で、費用配分の黄金比と実践的なプランを解説しています。

第5章 運用・改善と測定のつなぎ

キャラクターを長期的な資産にするためには、運用ルールを定め、継続的に改善していく仕組みが必要です。

5-1 運用ガイドラインの整備

キャラクターの「人格」を守るため、使用規定やデザインマニュアルを整備し、クラウドストレージなどで一元管理しましょう。

5-2 継続露出の年間設計

季節イベントや記念日と連動させ、年間を通じた露出計画を立てます。「〇〇の日は△△ちゃんの日」のように、登場を定番化させることで、ファンの期待感を醸成します。

5-3 効果測定の入口(KPIリスト)

最後に、効果測定の考え方です。キャラクター活用の成果は、多角的な視点で評価する必要があります。

- 定量指標: SNSフォロワー数、WEBサイトトラフィック、商品売上、イベント集客数など。

- 定性指標: ブランド想起率、好感度スコア、推奨意向(NPS)、社員エンゲージメントなど。

これらのKPIをどう設定し、どう測定し、どう改善に繋げるか。その詳細な方法論や、ROIを最大化するための具体的なテクニックについては、キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順で体系的に解説しています。投資対効果を明確にしたい方は、ぜひそちらも併せてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. SNSはどのプラットフォームから始めるべきですか?

A. まず1つに絞るなら、ターゲット層が最も多いプラットフォームから始めることをおすすめします。一般的には、BtoCならInstagram、BtoBならX(Twitter)、若年層狙いならTikTokが有効です。

Q2. イベントの最小コストと注意点を教えてください。

A. 着ぐるみレンタルなら1日1万円程度から可能です。ただし、スタッフ人件費や保険なども考慮すると、最小でも1イベント3-5万円は見ておく必要があります。安全管理は絶対に妥協せず、特に夏場の熱中症対策と子供との接触ルールは事前に明確化してください。

Q3. 商品化はどのタイミングで始めるべきですか?

A. キャラクターの認知度が社内で80%、社外で20%を超えたあたりが一つの目安です。ただし、小ロットのノベルティから始めるなら、キャラクター完成直後でも問題ありません。

Q4. 二次創作はどこまで許可すべきですか?

A. 個人の非商用利用については、基本的に歓迎する姿勢が望ましいです。ただし、①キャラクターの人格を著しく損なう表現はNG、②商用利用は個別審査、③公式と誤認される可能性がある場合は要相談、といったガイドラインを公開しておくと良いでしょう。

Q5. KPIは何から測定し始めればいいですか?

A. 最初は「測りやすい指標」から始めるのがおすすめです。具体的には、①SNSのフォロワー数とエンゲージメント率、②イベント参加者数、③関連ページのPV数、この3つから開始すると良いでしょう。詳細はキャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順をご参照ください。

まとめ

本記事では、IMC(統合型マーケティングコミュニケーション)の視点から、キャラクター活用を「①統合設計」「②チャネル別実践」「③運用改善」の3ステップで解説しました。

成功の鍵は、すべてのタッチポイントで「キャラクターらしさ」という一貫性を保ちながら、小さく始めてデータに基づき改善を続けることです。特に、初動90日間でキャラクターの「人格」を確立し、運用ルールを整備することが、その後の展開を大きく左右します。

キャラクターは単なる販促ツールではありません。企業と顧客をつなぐ「架け橋」であり、ブランドの「人格」を体現する存在です。愛情を持って育てれば、必ずや大きな資産となってくれるはずです。