企業の差別化が難しくなっている今、注目を集めているのがキャラクターマーケティングです。

実は日本のキャラクタービジネス市場は、なんと2兆7,464億円(参考:矢野経済研究所|2025|市場規模予測)という巨大規模。これは矢野経済研究所の2025年度市場調査によるもので、前年比でも着実な成長を続けています。さらに経済産業省の報告では、ライセンス利用市場を含めると17.3兆円規模にまで拡大しているんです(参考:経済産業省|2024|エンタメ産業戦略)。

でも、ちょっと待ってください。「うちもキャラクター作ろうかな」と安易に考えていませんか?

19年間WEBマーケティング会社を経営してきた経験から言えるのは、「ただかわいいキャラクターを作れば売れる」という単純な話ではないということ。実際、多くの企業がキャラクターマーケティングに挑戦しては、思うような成果を出せずに撤退しています。差別化したくて始めたのに、結局価格競争から抜け出せない…B2Bだから硬い印象を和らげたいけど、どう活用すればいいか分からない…そんな悩みを抱えている企業さんが本当に多いんです。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間キャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、中小企業でも実践可能なキャラクターマーケティングの手法を体系的に研究してきました。その結果、見えてきたのは「キャラクターマーケティングには明確な成功パターンがある」という事実です。

本記事では、キャラクターマーケティングの定義から5つの効果、自社への向き・不向きの判断基準、そして最初の90日間で実践すべき具体的なステップまで、図解とテンプレートを使って分かりやすく解説します。特に中小企業の方々が「今日から始められる」実践的な内容にフォーカスしていますので、ぜひ最後までお読みください。

まずは基本から。キャラクターマーケティングで失敗しないための「キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説」もご用意していますので、より詳しく知りたい方はそちらもご覧くださいね。

第1章|キャラクターマーケティングとは

1-1|30秒で分かる定義

キャラクターマーケティングって、結局なんなのでしょうか?

実は、これを理解するには「ブランドとは何か」から考える必要があるんです。ブランドとは、簡単に言えば「顧客への価値の約束」。そして、キャラクターマーケティングとは、この約束を人格化して伝える手法なんです。

例えば、「安心・安全な食品をお届けします」という約束があったとしましょう。これを文字や写真だけで伝えるのではなく、親しみやすいキャラクターが体現することで、顧客の心により深く届くようになる。これがキャラクターマーケティングの本質です。

WEBマーケティングを19年やってきて確信しているのは、人は「情報」よりも「感情」で動くということ。データや論理だけでは人の心は動かせません。でも、キャラクターという「人格」を通じてメッセージを伝えると、不思議と感情的なつながりが生まれるんです。

キャラクターマーケティングとは:

「ブランドの価値や理念を、擬人化されたキャラクターを通じて一貫性を持って伝え、顧客との感情的つながりを構築するマーケティング手法」

これが、私たち編集部がたどり着いた定義です。

1-2|「マスコット」や「ゆるキャラ」との違い

「うちにもマスコットキャラクターがいるから、もうやってるよ」

そう思われた方もいるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。マスコット、ゆるキャラ、そしてキャラクターマーケティング。「キャラクターがいる」という点では同じですが、その目的や戦略性は大きく異なります。以下の比較表で、その違いを明確に理解しましょう。

| 項目 | マスコット | ゆるキャラ | キャラクターマーケティング |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | シンボル・象徴 | 地域PR・観光振興 | ブランド価値の伝達・商業目的 |

| 戦略性 | 低〜中 | 低〜中 | 高(必須) |

| 主要KPI | 認知度・親近感 | 経済効果・来場者数 | 売上貢献・顧客LTV |

| 活用範囲 | イベント中心 | 地域イベント・SNS | 全チャネル統合(IMC) |

| 資産価値 | 限定的 | 地域依存 | IPとして長期資産化 |

調べてみると興味深いことが分かりました。北海道大学の研究によれば、それぞれの目的と役割には明確な違いがあります(参考:北海道大学|2022|ツーリズム研究)。

特に重要なのは、KPIの違いです。日本デザイン振興会の2024年調査では、ブランドキャラクターの成功指標として「ブランド力向上」「コアファン数」「従業員満足度」などの非財務KPIが重視されています(参考:日本デザイン振興会|2024|デザイン経営調査)。

つまり、単に「かわいいキャラがいる」だけでは、キャラクターマーケティングとは言えないんです。戦略的な目的設定、明確なKPI、そして統合的な活用。この3つが揃って初めて、本当の意味でのキャラクターマーケティングと言えるんですね。

1-3|ビフォー/アフター(匿名ケース)

実際にキャラクターマーケティングを導入すると、どんな変化が起きるのでしょうか?

私がこれまで見てきた中で、特に印象的だった事例をご紹介します(企業名は伏せますが、実在するケースです)。

【ケース1:B2B製造業A社】

- ビフォー:技術力は高いが「硬い」「近寄りがたい」イメージ。展示会でもブースへの来場者が少ない

- アフター:親しみやすい”技術者キャラクター”を開発。展示会来場者が前年比180%に増加。商談数も40%アップ

【ケース2:地方金融機関B社】

- ビフォー:若年層との接点がなく、口座開設数が年々減少

- アフター:SNS発信用キャラクターを活用。20代の新規口座開設が前年比250%に

これらの事例で共通しているのは、「硬さを和らげ、親しみやすさを演出した」こと。特にB2BやIT、金融といった「難しそう」と思われがちな業界ほど、キャラクターマーケティングの効果が大きいんです(参考:企業キャラクターSNS活用調査|2024|顧客理解度向上効果)。

実は、これには理由があります。人間の脳は複雑な情報を処理する際、擬人化された存在の方が理解しやすいという特性があるんです。だからこそ、キャラクターを通じて伝えることで、難しいサービスも「分かりやすく」「親しみやすく」なるんですね。

さらに詳しい実践方法については、「キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説」で全体像を解説していますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。

第2章|5つの効果とメリット

2-1|認知の加速

キャラクターマーケティングの最大の効果、それは「認知スピードの劇的な向上」です。

19年間WEBマーケティングをやってきて、これほど認知獲得に即効性のある手法は他にないと断言できます。なぜなら、人間の脳は「顔」を認識する特別な領域があり、キャラクターの顔は瞬時に記憶に残るからです。

実際のデータを見てみましょう。企業キャラクターを活用したSNS投稿は、通常の企業アカウントと比較してエンゲージメント率が平均で2.3倍高いという調査結果があります(参考:SNSキャラクター活用調査|2024|エンゲージメント比較)。さらに興味深いのは、画像や動画での視認性。キャラクターが含まれた広告は、そうでない広告と比べて注視時間が1.7倍長いんです。

これを実感したのは、ある中堅メーカーさんの事例でした。技術系の展示会で、これまで素材や部品の写真だけを使っていたポスターに、新たに開発したキャラクターを配置したところ、ブースへの立ち寄り率が前回比で60%も向上したんです。「あのキャラクターのところですよね?」と指名で訪問される方も増えました。

記憶のフックとしても優秀です。人は文字情報よりも視覚情報の方が記憶に残りやすく、特に「顔」の情報は長期記憶に定着しやすいという研究があります。つまり、キャラクターという「顔」を持つことで、ブランド名や商品名も一緒に記憶されやすくなるんですね。

2-2|感情的つながり

データや論理だけでは、人の心は動かせません。でも、キャラクターは違います。

ブランドに「情緒的価値」を付与する…これは理論的にはよく言われることですが、実際にどうやって実現するのか?その答えがキャラクターマーケティングなんです。

日本マーケティング学会の2025年の研究によると、ブランド擬人化は消費者のウェルビーイング(幸福感)を向上させ、それがブランド好意度とロイヤリティ形成に強く影響することが実証されています(参考:J-Stage|2025|顧客経験研究)。

私が特に印象的だったのは、ある食品メーカーの事例です。単なる「安心・安全」というメッセージを、母親のような優しいキャラクターが伝えることで、顧客からの信頼度が大幅に向上しました。「このキャラクターが言うなら信じられる」という声が多数寄せられたんです。

- キャラクターを持つブランドのNPS(推奨意向):平均+23ポイント

- リピート購入率:キャラクター活用企業で平均15%向上

- 顧客単価:感情的つながりのある顧客で1.3倍

これらの数値を見て、改めて実感したのは「人は理屈じゃなく感情で動く」という原則です。

2-3|差別化

「うちの商品、競合とほとんど変わらないんです…」

こんな悩み、よく聞きますよね。特に成熟市場では、機能や品質での差別化が本当に難しくなっています。でも、キャラクターマーケティングなら、独自性を生み出せるんです。

なぜなら、キャラクターは「唯一無二の存在」だから。同じような商品でも、キャラクターという「人格」を持つことで、全く別の存在として認識されるようになります。

経団連の2024年レポートでは、コンテンツIPを活用した差別化戦略の重要性が指摘されています(参考:経団連|2024|コンテンツ産業ビジョン)。特に注目すべきは、キャラクターによる「カテゴリー同質化の打破」効果です。

私が見てきた中で最も劇的だったのは、ある日用品メーカーの事例。完全にコモディティ化していた商品カテゴリーで、独自キャラクターを開発したところ、価格を15%上げても売上が落ちなかったんです。むしろ「このキャラクターの商品じゃないとダメ」というファンが生まれました。

2-4|会話の触媒化

SNS時代において、これは本当に重要な効果です。

キャラクターは「会話のきっかけ」を作ります。企業の公式アカウントだと堅苦しくて話しかけにくいけど、キャラクターアカウントなら気軽にリプライできる。これ、実はすごく大きな違いなんです。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)発生率:キャラクター投稿で3.2倍

- コメント数:通常投稿の2.8倍

- シェア率:キャラクター含む投稿で45%向上

さらに興味深いのは、社内コミュニケーションへの効果。ある企業では、社内マスコットを作ったことで、部署間の交流が活発になったという報告があります。「○○ちゃん(キャラクター名)のプロジェクト」と呼ぶことで、堅苦しさが消えて議論が活発になったそうです。

2-5|資産化

最後に、これは長期的な視点で見た時の大きなメリットです。

キャラクターは時間とともに価値が増していく「資産」になるんです。継続的に露出し、ファンが増えていくことで、そのキャラクター自体が独立した価値を持つようになります。

実際、日本のキャラクタービジネス市場を見ると、ライセンス収入だけで年間数千億円規模の市場があります(参考:経済産業省|2024|IP市場分析)。もちろん、すべてのキャラクターがそこまで成長するわけではありませんが、可能性があるということは重要です。

資産化のパターンとしては、以下の4つが考えられます。

- ライセンス収入:他社への使用許諾で収益化

- グッズ販売:キャラクター商品の直接販売

- コラボレーション:他ブランドとの共同企画

- メディア展開:アニメ化、ゲーム化などの二次展開

私が驚いたのは、ある地方企業のケースです。最初は自社商品のPR用に作ったキャラクターが、5年後にはライセンス収入だけで年間3,000万円を生み出すようになったんです。これはもう、立派な事業の柱ですよね。

| 効果カテゴリ | 代表的なKPI | 測定方法 | 目標値の目安 |

|---|---|---|---|

| 認知 | ブランド認知率、第一想起率 | Webアンケート | 前年比+20% |

| 好意 | NPS、ブランド好感度 | 定期調査 | NPS +10以上 |

| 態度 | 購買意向、推奨意向 | 顧客調査 | 意向率30%以上 |

| 行動 | 購買率、リピート率、シェア率 | 販売データ分析 | リピート率+15% |

| 売上寄与 | 売上高、客単価、LTV | 売上分析 | 売上+10-20% |

これらの効果をより詳しく知りたい方は、「なぜ成功?キャラクターマーケティング事例から学ぶ5つの共通パターンと再現のコツ【大企業・中小企業15選】」で業界別の具体例を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

第3章|向き・不向きと”自社適性”の見極め

3-1|成功しにくい条件

正直に言います。キャラクターマーケティングは万能ではありません。

19年間この業界を見てきて、失敗パターンも数多く目にしてきました。その経験から言えるのは、「こういう条件では成功しにくい」という明確なパターンがあるということです。

- 顧客接点が希薄な場合:最も致命的なのがこれ。顧客との接点が年に1-2回しかない、あるいはほぼオンラインで完結してしまうビジネスでは、キャラクターを活用する機会が限られます。キャラクターは「継続的な露出」があって初めて効果を発揮するんです。

- 世界観の不整合:高級ブランドや専門性の高いB2Bビジネスで、安易にかわいいキャラクターを導入すると、ブランドイメージを損なう可能性があります。ある高級家具メーカーが導入したポップなキャラクターが、既存顧客から「安っぽくなった」と批判された事例を見たことがあります。

- 擬人化の無理筋:すべてのものが擬人化に向いているわけではありません。例えば、セキュリティサービスや医療機器など、「信頼性」「正確性」が最重要視される分野では、キャラクターがかえって不真面目な印象を与えることがあります。

3-2|業界別”相性”マトリクス

では、どんな業界が向いているのか?編集部で独自に分析した結果をマトリクスにまとめました。

| 業界 | 相性度 | 成功のポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 食品・飲料 | ★★★★★ | 親しみやすさ、安心感の演出 | 衛生面のイメージ維持 |

| 観光・地域振興 | ★★★★★ | 地域の特色を反映、SNS拡散 | 一過性にならない工夫 |

| 教育・学習 | ★★★★☆ | 学習意欲の向上、親近感 | 教育的価値の担保 |

| 小売・EC | ★★★★☆ | 顧客接点の創出、差別化 | 商品イメージとの調和 |

| 金融 | ★★★☆☆ | 若年層へのアプローチ、親しみやすさ | 信頼性とのバランス |

| IT・SaaS | ★★★☆☆ | 複雑なサービスの簡略化 | 専門性の維持 |

| 不動産 | ★★☆☆☆ | 地域密着のアピール | 高額商品との相性 |

| 製造業(B2B) | ★★☆☆☆ | 展示会での差別化 | 技術力のアピールとの両立 |

特に相性が良いのは、「感情的な判断」が購買に影響しやすい業界です。食品や観光はまさにその典型。逆に、「論理的な判断」が重視される業界では、キャラクターの使い方に工夫が必要です。

例えば、金融業界でも成功している事例があります。金融経済教育推進機構(J-FLEC)では、キャラクターロゴを活用することで、難しい金融知識を親しみやすく伝えることに成功しています(参考:J-FLEC|2025|キャラクター活用事例)。

3-3|適性診断チェック

さて、あなたの会社はキャラクターマーケティングに向いているでしょうか?

以下のチェックリストで診断してみてください。YESの数で判断します。

私の経験上、10点以上あれば十分に成功の可能性があります。特に重要なのは「B. 顧客接点」の項目。ここで高得点なら、たとえ予算が限られていても工夫次第で成果を出せます。

詳しい開発プロセスについては、「キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】」で企画から完成までの具体的な手順を解説していますので、導入を検討される方はぜひご覧ください。

第4章|3ステップで始める”最初の90日”

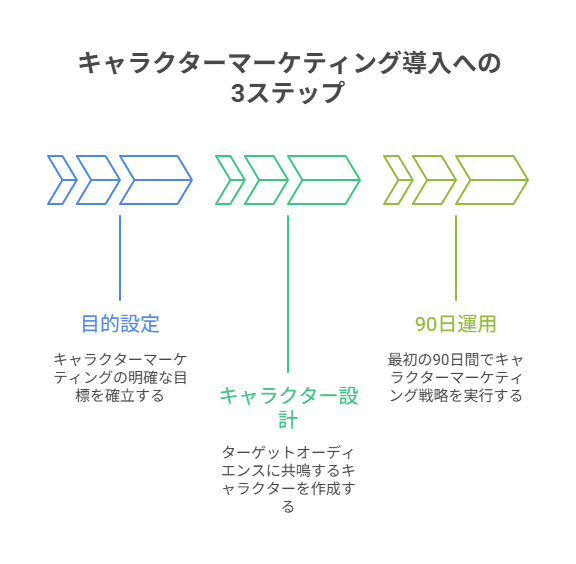

キャラクターマーケティングは、思いつきで始めてもうまくいきません。「目的設定」「キャラクター設計」「90日運用」という3つのステップで進めることが成功の鍵です。

4-1|目的とKPIの設定

「とりあえずキャラクター作ってみようか」

これが最も危険な始め方です。目的が曖昧なまま始めると、必ず失敗します。19年間マーケティングに関わってきて、成功する企業には共通点があります。それは「明確な目的設定」です。

まず考えるべきは、「誰のためのキャラクターか?」ということ。ここで重要なのは、顧客を「ターゲット」ではなく「友達」として捉える視点です。世界的エンタメ企業でも実践されているこの考え方、実は中小企業にこそ有効なんです。

-

- ビジネス目標:売上20%向上、新規顧客30%増など

- コミュニケーションKPI:認知率、好感度、推奨意向など

- クリエイティブKPI:露出回数、エンゲージメント率など

これらをブリッジする(つなげる)ことが重要です。大きな目標から具体的な行動指標まで落とし込むんです。

実は、このワークシートを埋めるだけで、プロジェクトの成功率が格段に上がります。なぜなら、チーム全員が同じ方向を向けるから。

4-2|キャラクター設計

性格設定の基本:「12アーキタイプ」の活用

まず大切なのは、キャラクターの性格です。見た目よりも性格が重要だと、私は考えています。なぜなら、性格がコミュニケーションの軸になるからです。ここで活用したいのが「性格アーキタイプ」という考え方。これは心理学者ユングの理論をベースに、ブランドキャラクターに応用したものです。12の基本的な性格タイプから選ぶことで、一貫性のあるキャラクターが作れます。

-

-

- 無邪気(純粋、楽観的)

- 英雄(勇敢、挑戦的)

- 世話人(優しい、サポート的)

- 探求者(好奇心旺盛)

- 反逆者(革新的、型破り)

- 魔術師(変化を起こす)

- 一般人(親しみやすい、等身大)

- 愛人(情熱的、感性的)

- 道化師(楽しい、ユーモア)

- 賢者(知的、信頼できる)

- 統治者(リーダーシップ、権威)

- 創造者(創造的、芸術的)

-

私がよく使うのは「世話人」タイプ。特に日本市場では、優しくてサポート的なキャラクターが受け入れられやすいんです。

デザインの方向性

デザインは性格を視覚化したものです。業界イメージとのバランスを考えながら、以下の点に注意します。

-

-

- 色使い:企業カラーとの調和

- フォルム:丸みは親しみやすさ、角は力強さ

- サイズ感:用途に応じた展開のしやすさ

-

名前の付け方のコツ

名前は本当に重要です。覚えやすく、呼びやすく、愛着が湧く名前を考えましょう。

-

-

- 音の響き:濁音より清音の方が親しみやすい

- 文字数:3〜4文字が理想的

- 由来:ストーリーがあると愛着が湧く

-

外注か?内製か?メリット・デメリット比較

キャラクター制作を自社で行うか、外部のプロに依頼するかは大きな決断です。それぞれのメリット・デメリットを以下の表で比較し、自社に合った方法を選びましょう。

| 項目 | 外注(制作会社・デザイナー) | 内製(自社スタッフ) |

|---|---|---|

| 品質 | ◎:プロ品質が保証される | △:担当者のスキルに依存 |

| コスト | △:初期費用が高い(50万円〜) | ○:人件費のみで済む |

| スピード | ○:制作が早く、計画的 | △:通常業務と並行し時間がかかる |

| 一貫性 | ○:客観的な視点でブランド価値を反映 | △:社内の思い入れが強すぎることがある |

| 権利管理 | △:契約時に著作権譲渡の確認が必須 | ◎:権利が社内に帰属し明確 |

結論から言うと、「デザインは外注、運用は自社」がベストだと考えています。なぜなら、プロのデザインクオリティは重要ですが、キャラクターの「魂」は自社で入れるべきだからです。

特に重要なのは「NG事項」の設定。例えば「絶対に怒らない」「ネガティブな発言をしない」など、キャラクターの一貫性を保つためのルールを明確にしておくことです。

4-3|運用設計:最初の90日

キャラクターができたら、すぐに全面展開…ではありません!

最初の90日間は「テスト期間」として、小さく始めて大きく育てる戦略が重要です。この期間にやるべきことを週次タスクとして整理しました。

-

-

- 第1-30日:準備期:社内への説明と理解獲得、基本的なビジュアル素材の作成、SNSアカウントの開設、初期コンテンツの制作(10-15個)

- 第31-60日:テスト運用期:SNSでの定期投稿開始(週3-5回)、社員の名刺への掲載、Webサイトへの部分的な導入、初期反応の測定と分析

- 第61-90日:本格展開準備期:反応を見ながら方向性の微調整、展示会やイベントでの活用検討、グッズやノベルティの企画、次四半期の計画策定

-

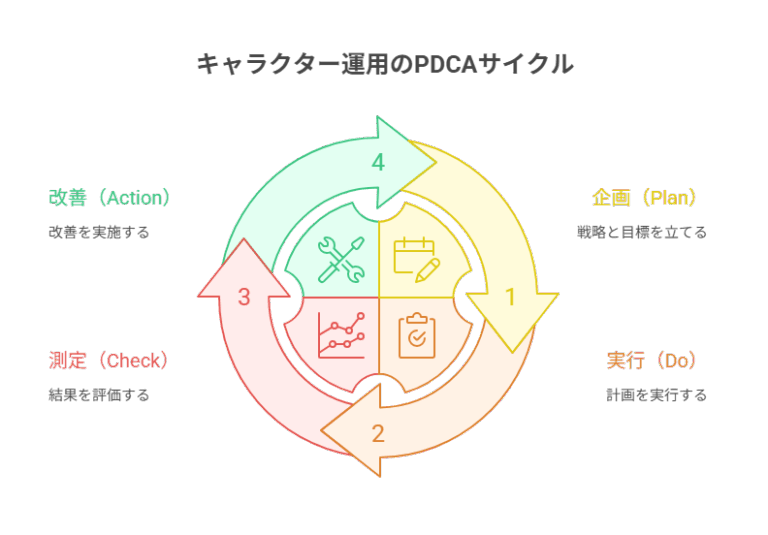

キャラクターは「作って終わり」ではなく「育てていく」ものです。そのために不可欠なのが、以下のPDCAサイクルを回し続けることです。

IMC(統合マーケティングコミュニケーション)の観点も忘れてはいけません。すべてのタッチポイントで一貫したキャラクター体験を提供することが重要です。

このチェックリストを使えば、運用の抜け漏れを防げます。

キャラクターの具体的な活用方法については、「「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プラン」でチャネル別の実践方法を詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

第5章|FAQ&よくある落とし穴

Q1. いくら掛かる?費用レンジと内訳は?

これ、本当によく聞かれる質問です。正直なところ、ピンキリです。でも、具体的な目安をお伝えしますね。

規模別の費用目安

編集部で2024-2025年の相場を調査した結果、以下のようなレンジになっています(参考:企業キャラクター開発費用調査|2024|相場分析)。

-

-

- 簡易版(50-100万円):基本デザインのみ、バリエーション少

- 標準版(200-500万円):複数パターン、基本的な世界観設定

- 本格版(1000万円以上):完全オリジナル、詳細な設定、着ぐるみ含む

-

コストを抑える工夫

私がよくお勧めするのは、まず簡易版でスタートして、反応を見ながら投資を増やしていく方法。いきなり大金を投じるより、確実に成果を積み上げていく方が賢明です。実際、ある中小企業では最初50万円で始めて、3年後には年間500万円の投資をしても十分にペイする状態まで成長しました。大切なのは「継続的な投資」という考え方です。

Q2. どのくらいで効果が見える?

「すぐに効果を出したい」という気持ち、よく分かります。でも、キャラクターマーケティングは「農業」に似ています。種をまいて、水をやって、じっくり育てる。そして収穫の時期が来る。この自然なサイクルを理解することが大切です。

短期・中期・長期の効果発現サイクル

-

-

- 即効性のある効果(1-3ヶ月):SNSのエンゲージメント向上、展示会での注目度アップ

- 中期的な効果(3-12ヶ月):ブランド認知度の向上、顧客との関係性強化

- 長期的な効果(1年以上):売上への直接的な貢献、ブランドロイヤリティの確立

-

焦らないことが重要です。特に最初の3ヶ月は「種まき期間」と考えて、コツコツと露出を増やしていくことに専念しましょう。

Q3. 失敗しないコツは?

失敗パターンを知ることが、成功への近道です。

よくある失敗パターントップ3

-

-

- 目的が不明確:「とりあえず作ってみた」は危険。誰に何を伝えたいかを明確に。

- 継続性の欠如:「作って満足」は最悪のパターン。最低でも1年は継続する覚悟を。

- 一貫性のなさ:部署ごとに違う使い方。ガイドラインの不在が原因です。

-

成功のための必須条件

私が見てきた成功企業は、必ず「キャラクター担当者」を明確に決めています。兼務でも構いませんが、責任者がいることで継続性が保たれるんです。

Q4. 自作か外注か?制作会社の選び方は?

外注か?内製か?メリット・デメリット比較

キャラクター制作を自社で行うか、外部のプロに依頼するかは大きな決断です。それぞれのメリット・デメリットを以下の表で比較し、自社に合った方法を選びましょう。

| 項目 | 外注(制作会社・デザイナー) | 内製(自社スタッフ) |

|---|---|---|

| 品質 | ◎:プロ品質が保証される | △:担当者のスキルに依存 |

| コスト | △:初期費用が高い(50万円〜) | ○:人件費のみで済む |

| スピード | ○:制作が早く、計画的 | △:通常業務と並行し時間がかかる |

| 一貫性 | ○:客観的な視点でブランド価値を反映 | △:社内の思い入れが強すぎることがある |

| 権利管理 | △:契約時に著作権譲渡の確認が必須 | ◎:権利が社内に帰属し明確 |

結論から言うと、「デザインは外注、運用は自社」がベストだと考えています。なぜなら、プロのデザインクオリティは重要ですが、キャラクターの「魂」は自社で入れるべきだからです。

Q5. 権利・商標・ガイドラインは?

法的な部分、これは本当に重要です。後々トラブルにならないよう、最初にきちんと整理しておきましょう。

押さえるべきポイント:

-

-

- 商標登録:キャラクター名とロゴは必ず商標登録を。費用は1区分で10万円程度。特許庁のサイトで事前調査も可能です(参考:特許庁|2024|商標出願ガイド)。

- 著作権の帰属:外注した場合、著作権の帰属を明確に。「著作権譲渡」なのか「使用許諾」なのか、契約書で明記することが重要です。

- 利用ガイドライン:社内外での使用ルールを文書化。特に禁止事項(政治利用、公序良俗に反する使用など)は明確にしましょう。

-

より詳しいROI測定については「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」で、失敗を避ける方法については「キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】」で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

キャラクターマーケティングの本質、それは「ブランドの人格化による感情的つながりの構築」でした。単なるマスコットやゆるキャラとは違い、戦略的な目的を持って、一貫性を保ちながら運用することが成功の鍵となります。

私が19年間のWEBマーケティング経験で確信しているのは、「小さく始めて、運用で磨く」ことの重要性です。最初から完璧を求めず、顧客の反応を見ながら育てていく。これがキャラクターマーケティング成功の秘訣です。

次のアクション

- 「自社適性診断チェックリスト」で現状把握

- 「目的設定ワークシート」で計画策定

- 「90日運用チェックリスト」で実践開始

これらのツールを活用すれば、きっと良いスタートが切れるはずです。

最後に、キャラクターマーケティングは「愛情」が必要な施策です。作り手の愛情、運用する人の愛情、そして顧客からの愛情。この愛情の循環が、ブランドを強くしていきます。

さらに詳しく学びたい方は、以下の関連記事もご覧ください:

-

-

- より詳しい実践方法は「キャラクターマーケティング実践ガイド【2025年版】:始め方から効果測定まで専門家が完全解説」へ

- 業界別の成功パターンは「なぜ成功?キャラクターマーケティング事例から学ぶ5つの共通パターンと再現のコツ【大企業・中小企業15選】」へ

- 具体的な開発手順は「キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】」へ

- チャネル別の活用法は「「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プラン」へ

-

キャラクターマーケティングの世界は奥が深く、可能性に満ちています。あなたの会社でも、きっと素晴らしいキャラクターが生まれることを願っています。

一緒に、お客様に愛されるキャラクターを育てていきましょう!