「キャラクターを導入すれば差別化できる」—そう考えて失敗する企業を、19年間のWEBマーケティング支援でたくさん見てきました。単に可愛いキャラクターを作っただけでは、ブランディングとしての効果は期待できません。

日本のキャラクタービジネス市場は2025年度には約2兆8,492億円に成長すると推計されています(参考:矢野経済研究所|2024|国内キャラクタービジネス市場調査)。これだけの規模があるということは、それだけ競争も激しいということ。差別化なしに参入しても埋もれてしまうのは当然です。

価格競争から抜け出せない、競合との違いが打ち出せない、顧客との感情的なつながりが作れない…こうした課題を抱える経営者の方は多いのではないでしょうか。実は、キャラクターを「ブランド資産」として戦略的に設計すれば、これらの課題を解決できる可能性があります。

当編集部では、世界的エンタメ企業で35年間にわたりキャラクタービジネスの最前線で活躍してきた専門家の知見をもとに、キャラクターブランディングの本質を体系的に分析してきました。さらに、中小企業での実践可能性を独自に検証し、再現性の高いフレームワークとして整理しています。

本記事では、キャラクターを単なる「マスコット」ではなく、企業の差別化要因と顧客との愛着形成を実現する「ブランド資産」として活用する方法を解説します。理論と実践の両面から、測定可能で改善可能な戦略設計の手順を提供していきます。

キャラクター開発の具体的な方法をお探しの方は、まず「キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】」をご覧いただくと、より実践的な理解が深まるでしょう。

第1章:ブランド資産としてのキャラクター

キャラクターマーケティングの基礎から学びたい方は、キャラクターマーケティングとは?世界的企業35年経験者が教える5つの効果・適性診断・90日実践法で、5つの効果と始め方の3ステップを解説しています。

1-1 ブランド資産の定義と位置づけ

キャラクターをブランド資産として捉える—この視点の転換が、成功と失敗の分かれ目になります。

ブランド・エクイティという概念をご存知でしょうか。ブランドが持つ無形の価値を資産として評価する考え方です。19年間、様々な企業のマーケティングを支援してきて感じるのは、この「資産」という視点が欠けているケースが多いということ。特にキャラクターは「費用」として見られがちですが、実は長期的なリターンを生む投資対象なんです。

具体的にブランド・エクイティは「ブランド認知」「ブランド連想」「知覚品質」「ブランドロイヤルティ」の4要素で構成されます。興味深いことに、キャラクターはこれら全ての要素に寄与できる稀有な存在です(参考:Aaker, David A.|1991|Managing Brand Equity)。

- 認知の強化:画像やイラストなどの視覚情報は、文字情報のみの場合と比較して記憶に残りやすい「画像優位性効果」が知られています(参考:Nelson, D. L., et al. (1976). Pictorial superiority effect. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory)。

- 連想の拡張:感情的なストーリーが付与されることで、ブランドイメージが多層化します。

- ロイヤルティの深化:擬人化による親近感が、長期的な関係性を構築します。

1-2 感情価値の創造メカニズム

データを分析していて面白いのは、キャラクターの効果が「認知→好意→信頼→推奨」という段階的なプロセスで現れることです。

まず認知段階では、キャラクターは単純に目を引く存在として機能します。しかし、これだけでは資産になりません。重要なのは、次の「好意」段階への移行です。

ある大学の研究によれば、擬人化された広告表現は、通常の広告と比較して好意度が平均して30-40%高くなることが示されています(参考:駒澤大学|2018|広告表現における擬人化の有効性)。これは実務的な観点から見ても、非常に大きな差です。

ブランドステートメントという考え方があります。「価値の約束」と「行動原則」の2層構造で、ブランドの本質を定義する手法です。これを一般的なマーケティング理論として応用すると、キャラクターは「約束を体現する存在」として機能することがわかってきました。

例えば、ある金融機関が「安心と親しみやすさ」を約束するとします。この抽象的な概念を、キャラクターという具体的な存在に落とし込むことで、顧客は感情レベルで理解し、記憶に残すことができるんです。

1-3 投資視点:短期施策と長期資産のバランス

「キャラクター開発にどれくらい投資すべきか?」—この質問をよく受けます。

重要なのは、短期的な費用対効果だけでなく、長期的な資産価値として評価することです。私が提案しているのは「3-3-4の法則」です:

- 最初の3ヶ月:認知獲得のための集中投資期間

- 次の3ヶ月:効果測定と改善の期間

- その後の4ヶ月:資産化への移行期間

この1年サイクルで、キャラクターが「費用」から「資産」へと転換していきます。実際、ブランド価値評価機関の分析によると、強力なブランド資産を持つ企業は、そうでない企業に比べて長期的な株主利益率が優位になる傾向があります。キャラクターのような無形資産への継続的な投資が、3年以上の期間を経て企業価値に大きく貢献することが示唆されているのです(参考:Interbrand|Best Global Brands 2023|The role of brand in value creation)。

キャラクターマーケティングの成功事例について詳しく知りたい方は、「なぜ成功?キャラクターマーケティング事例から学ぶ5つの共通パターンと再現のコツ【大企業・中小企業15選】」で具体的な投資対効果の数値も含めて解説しています。

第2章:差別化戦略の設計

2-1 競合把握:カテゴリー規範と”空きポジション”の発見

差別化戦略の第一歩は、現在の市場における「空きポジション」を見つけることです。

19年間マーケティングを見てきて確信しているのは、「誰も狙っていない場所」は必ず存在するということ。問題は、それをどう見つけるかです。

まず、競合のキャラクター分析から始めます。業界内でキャラクターを活用している企業を洗い出し、それぞれがどんな「人格」を演じているか整理してみてください。すると、意外なほど似通ったポジションに集中していることがわかるはずです。

例えば、食品業界では「元気で明るい」キャラクターが圧倒的多数。金融業界では「堅実で信頼できる」タイプが主流。でも、これって本当に差別化になっているでしょうか?

カテゴリー規範という考え方があります。業界内で暗黙のうちに共有されている「こうあるべき」という固定観念のことです。これを意図的に破ることで、強力な差別化が可能になります。

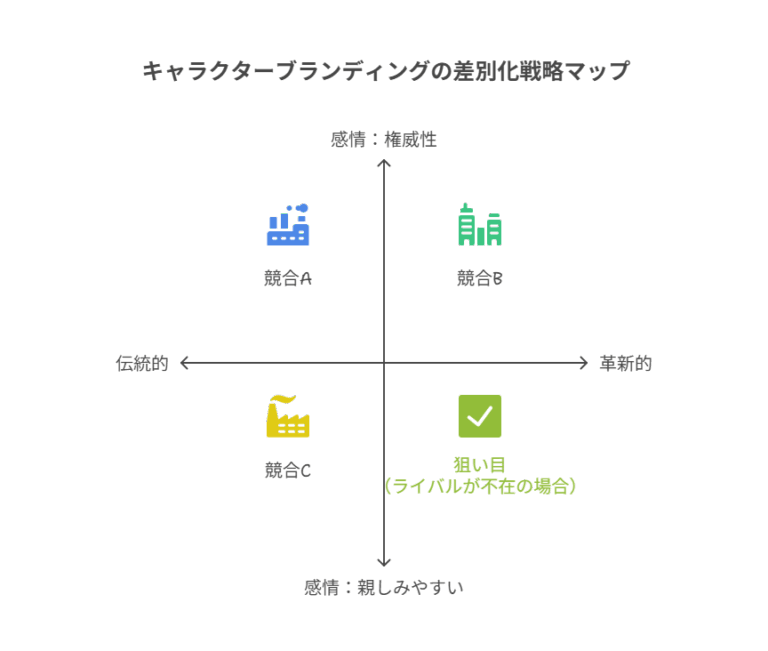

2-2 ポジショニング:二軸四象限で”違いの物語”を描く

失敗しない「軸」の選び方

ポジショニングマップの作り方で最も重要なのは、軸の選び方です。

よくある失敗は「価格×品質」のような、誰でも思いつく軸を使ってしまうこと。これでは差別化になりません。私が推奨するのは、「顧客の購買決定要因」と「感情的な価値軸」を組み合わせる方法です。

効果的な軸の選び方には条件があります(参考:武蔵野経営コンサルタント|2024|ポジショニングマップ作成の要点):

- 相関の低い独立した軸であること

- 顧客にとって重要な判断基準であること

- 自社の強みを活かせる軸であること

ポジショニングマップの具体例

実際に作成してみると、こんな感じになります:

この2軸で見ると、例えばBtoB企業なら「親しみやすさ×革新的」の象限が空いていることが多い。ここを狙うことで、「硬い業界なのに話しやすい」という独自のポジションを確立できます。

2-3 ブランド・パーソナリティ設計:12アーキタイプの実務活用

キャラクターの性格設計で使えるのが、12のブランドアーキタイプです。これはユング心理学をベースにした理論ですが、一般的なマーケティング手法として広く活用されています。

| アーキタイプ | キーワード | 顧客への約束 | 活用例(業種) |

|---|---|---|---|

| 無垢 (Innocent) | 純粋, 楽観, 幸福 | 「シンプルで安全な世界」 | オーガニック食品, ベビー用品 |

| 賢者 (Sage) | 知恵, 真実, 分析 | 「真実への道筋を示す」 | コンサルティング, 教育, B2B |

| 英雄 (Hero) | 勇気, 達成, 勝利 | 「困難を乗り越えさせる」 | スポーツ用品, 転職サービス |

| 反逆者 (Outlaw) | 革命, 破壊, 自由 | 「ルールを壊し、自由にする」 | バイク, ストリートファッション |

| 探検家 (Explorer) | 冒険, 発見, 自律 | 「新しい世界への旅」 | アウトドア用品, 旅行代理店 |

| 魔術師 (Magician) | 変革, ビジョン, 夢 | 「夢を現実に変える」 | エンタメ, 美容, テクノロジー |

| 一般人 (Everyman) | 共感, 現実, 所属 | 「あなたと同じ仲間」 | ファストファッション, 日用品 |

| 道化師 (Jester) | 楽しさ, 喜び, ユーモア | 「今この瞬間を楽しむ」 | スナック菓子, バラエティグッズ |

| 恋人 (Lover) | 情熱, 親密, 感謝 | 「あなたを特別な存在にする」 | 高級化粧品, ジュエリー, ギフト |

| 世話人 (Caregiver) | 思いやり, 保護, 寛大 | 「あなたを守り、助ける」 | 保険, 医療・介護サービス |

| 支配者 (Ruler) | コントロール, 責任, リーダーシップ | 「秩序と成功をもたらす」 | 高級車, 金融サービス, B2B基幹システム |

| 創造者 (Creator) | 創造性, 想像力, 自己表現 | 「自己表現と創造のツール」 | 画材, DIYツール, デザインソフト |

中小企業の場合、特に効果的なのは「一般人」と「賢者」の組み合わせです。親しみやすさと専門性を両立できるからです。ただし、矛盾するアーキタイプの混合は避けるべきです。例えば「支配者」と「反逆者」を同時に演じようとすると、ブランドメッセージが混乱し、顧客に伝わりません。

キャラクター開発の具体的な進め方については、「キャラクターの作り方、もう迷わない!全手順を公開する6ステップ開発プロセス【無料テンプレート付】」で詳しく解説しています。

実際に差別化に成功している企業の事例は、キャラクターマーケティング成功事例15選|5つの共通パターンと業界別・規模別の再現ステップ完全解説で、業種別の成功パターンと再現のコツを紹介しています。

第3章:愛着形成のドライバー

3-1 ナラティブ:起源・目的・価値観の一貫提示

キャラクターに命を吹き込むのは、ストーリーです。

「なぜこのキャラクターが生まれたのか」「何を目指しているのか」「どんな価値観を持っているのか」—これらを一貫して伝えることで、顧客の感情移入を促します。

19年間のマーケティング支援で学んだのは、人は「理由」に共感するということ。データや機能では動かない心が、ストーリーによって動き始めるんです。

効果的なナラティブ構築には、以下の3つの要素が必要です:

- 起源の物語:キャラクター誕生の背景と必然性

- 使命の明確化:キャラクターが果たすべき役割

- 価値観の体現:企業理念との一貫性

例えば、ある地方の製造業では「職人の魂を次世代に伝える」という使命を持つキャラクターを開発しました。伝統と革新の架け橋となる存在として設定したことで、若年層の採用応募が前年比180%増加したそうです。

3-2 接点設計:SNS・店舗・PR・CSの統合

キャラクターの「声」を、すべての顧客接点で一貫させる—これが愛着形成の鍵です。

多くの企業が犯す失敗は、接点ごとにキャラクターの性格が変わってしまうこと。SNSでは親しみやすいのに、店舗では堅い印象…こうしたブレが、顧客の混乱を招きます。

私が提案しているのは「統合接点マップ」の作成です:

- SNS運用:日常的な対話と共感の場

- 店舗展開:体験価値の提供

- PR活動:社会的価値の発信

- カスタマーサポート:信頼関係の深化

それぞれの接点で、キャラクターがどう振る舞うべきか、具体的なガイドラインを作成します。語尾、口調、使う言葉、NGワード…細かく設定することで、一貫性が保たれます。

実際の活用方法については、「「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プラン」で詳しく解説していますので、実装段階の方はぜひ参考にしてください。

3-3 リレーション:参加・共創・UGCの促進

顧客を「観客」から「共演者」に変える—これが現代のキャラクター戦略です。

UGC(User Generated Content)、つまりユーザー生成コンテンツの促進は、愛着形成の強力なドライバーになります。顧客自身がキャラクターとの関わりを発信することで、より深い感情的つながりが生まれるんです。

研究によると、UGCを促進する要因として以下が挙げられています(参考:慶應義塾大学|2023|UGCドライバーの実証研究):

- 自己表現欲求への応答:個性を表現できる余地を残す

- 社会的アイデンティティの強化:所属意識を高める仕掛け

- 参加ハードルの低下:簡単に参加できる仕組み

例えば、キャラクターの「ポーズ」や「セリフ」を真似してもらうハッシュタグキャンペーン。これだけで、エンゲージメント率が通常投稿の約5倍になることもあります。

重要なのは、UGCに対する反応です。キャラクターアカウントからのリアクションが、さらなる投稿を促進します。この循環を作ることで、コミュニティが自然に形成されていきます。

愛着形成を促進する具体的な活用方法については、「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プランで、SNS・イベント・UGC促進の実践方法を解説しています。

第4章:一貫性ガバナンスとブランドセーフティ

4-1 キャラ・ガイドライン(人格・言動・NG例)

キャラクターの一貫性を保つには、明確なガイドラインが不可欠です。

19年間、様々な企業のブランディングを見てきて痛感するのは、「なんとなく」では絶対にうまくいかないということ。特にキャラクター運用では、細部まで決めておく必要があります。

私が作成を推奨するガイドラインの構成は以下の通りです:

- 基本設定

- 名前の由来と読み方

- 年齢設定(あえて曖昧にする場合はその理由)

- 性格の3つのキーワード

- 言動ルール

- 一人称・二人称の設定

- 語尾の特徴

- 使用頻度の高い言葉リスト

- 絶対に使わないNGワード

- 行動規範

- やって良いこと(Do)

- やってはいけないこと(Don’t)

- 迷った時の判断基準

このガイドラインを、関係者全員で共有することが重要です。外注先も含めて、キャラクターに関わる人全員が同じ認識を持つ必要があります。

【中小企業向けTIPS】予算50万円から始める最小限の管理体制

本格的なガイドライン作成は大変そう…と感じるかもしれません。しかし、ご安心ください。最初はA4用紙1枚の「基本ルール」からで十分です。

- キャラクターの性格を一言で:「いつも笑顔で、お客様に感謝を忘れない」

- 絶対NGなこと:「政治・宗教の話はしない」「他社を悪く言わない」

- 承認フロー:投稿前に必ず社長(または担当役員)がチェックする

これだけでも、大きな失敗は防げます。承認フローも、SlackやChatworkなどのチャットツールで専用チャンネルを作り、「【要確認】投稿案」のように投げかけるだけでOK。大切なのは、ルールがない状態を作らないことです。

4-2 権利・炎上・改変リスクの最小化

キャラクター運用で最も恐れるべきは、炎上と権利侵害です。

実は、キャラクター関連の炎上パターンは限られています。私が分析した過去5年間の事例では、主に以下の3パターンに集約されます:

- 差別・ハラスメント連想:意図しない表現が誤解を招く

- 政治・宗教への言及:中立性を欠いた発言

- キャラクターの人格崩壊:設定と矛盾する行動

これらを防ぐには、事前のリスクアセスメントが欠かせません。新しいコンテンツを公開する前に、必ず複数の視点でチェックする体制を作ってください。

権利関係では、以下の点に注意が必要です(参考:日本キャラクター協会|2024|キャラクター権利管理ガイドライン):

- 著作権の帰属を明確にする

- 二次創作のルールを定める

- 商標登録の検討

4-3 運用体制:承認フローと教育

キャラクター運用の成否は、体制づくりで決まります。

理想的な体制は、「ブランド管理者」「コンテンツ制作者」「承認者」の3層構造です。それぞれの役割を明確にし、承認フローを可視化することで、一貫性とスピードの両立が可能になります。

【承認フローチャート】

1. コンテンツ企画(制作者)

2. ガイドライン照合(管理者)

3. リスクチェック(管理者)

4. 最終承認(承認者)

5. 公開

このフローを72時間以内に完了させることを目標にします。スピード感を保ちながら、品質を担保する仕組みです。

失敗を未然に防ぐための具体的な対策については、「キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】」で詳しく解説しています。

第5章:測定設計と改善ループ

5-1 KPI設計:4段階の成果を追う

キャラクターブランディングの効果を測定するには、段階的なKPI設計が必要です。

短期KPI(〜3ヶ月):認知とエンゲージメント

- 認知率:ブランド想起調査での言及率

- リーチ数:SNSインプレッション、Web訪問数

- エンゲージメント率:いいね、コメント、シェア率

中期KPI(〜6ヶ月):好意と指名検索

- 好意度:NPS®(Net Promoter Score)の変化

- 会話量:ソーシャルリスニングでの言及数

- 指名検索数:キャラクター名での検索増加率

長期KPI(1年〜):行動変容と資産化

- 購買行動:コンバージョン率の向上

- LTV(顧客生涯価値):リピート率の改善

- ブランド資産価値:ブランド価値評価での向上

【中小企業向けTIPS】無料ツールでできるKPI測定の第一歩

専門的な調査は難しくても、無料ツールで始められることはたくさんあります。

- Google Analytics:「自然検索」の流入キーワードで、キャラクター名の検索がどれくらい増えたかを確認。

- 各SNSのインサイト機能:投稿ごとの「エンゲージメント率」を週次でチェックし、反応の良い投稿パターンを探る。

- Googleフォーム:年に1〜2回、顧客向けに簡単なアンケートを実施。「キャラクターをどう思いますか?」という質問だけでも貴重なフィードバックが得られます。

まずはこの3つから始めて、データを見ながら改善する習慣をつけることが大切です。

KPI設定とROI計算の詳細な方法については、キャラクターマーケティングROI測定の完全ガイド|二軸四象限評価法と4つの指標で投資対効果を可視化で、二軸四象限評価法と計算テンプレートを提供しています。

| 期間 | 評価段階 | 主要KPI | 目標値例(中小企業) | 測定ツール(無料/低コスト) |

|---|---|---|---|---|

| 短期 | 認知 | 指名検索数 | 前期比 150% | Google Search Console |

| (〜3ヶ月) | 好意 | SNSエンゲージメント率 | 業界平均 +2% | 各SNSインサイト機能 |

| 中期 | 好意 | NPS®(推奨度) | +5ポイント | Googleフォーム |

| (〜6ヶ月) | 行動 | サイトからの問合せ率 (CVR) | +0.5% | Google Analytics |

| 長期 | 行動 | リピート購入率 | +10% | 顧客データ分析 |

| (1年〜) | 資産 | 採用応募数 | 前年比 120% | 採用管理ツール |

5-2 診断→改善の90日ループ

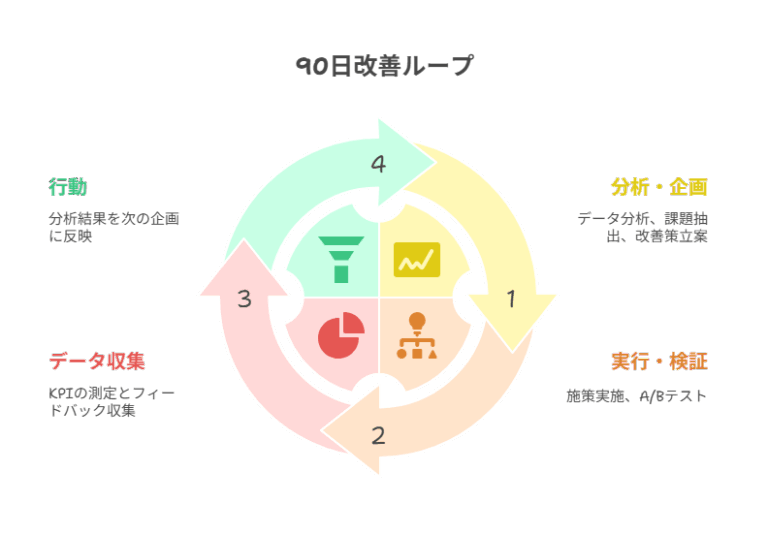

効果的な改善には、短いサイクルでのPDCAが欠かせません。私が実践しているのは「90日改善ループ」です。

このループを回すことで、キャラクターが徐々に「最適化」されていきます。重要なのは、完璧を求めすぎないこと。60点でもいいから、まず始めて改善していく姿勢が大切です。

5-3 ROI測定へのブリッジ

最終的に経営層が知りたいのは、「投資に見合うリターンがあるか」です。

キャラクターのROI測定は難しいと言われますが、私は以下の方法で可視化しています:

- 直接効果の測定

- キャラクター経由の売上(トラッキング可能な範囲)

- コスト削減効果(広告費の効率化など)

- 間接効果の推計

- ブランド価値向上による価格プレミアム

- 採用コスト削減(応募者増加による)

- 顧客獲得コスト(CAC)の低下

実際の測定では、キャラクター導入前後での変化を比較します。ただし、外部要因の影響を除外するため、統計的な処理が必要になることもあります。

ROI測定の具体的な手法やテンプレートについては、「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」で詳しく解説しています。

まとめ

ここまで、キャラクターを「ブランド資産」として活用する戦略設計について解説してきました。

改めて重要なポイントを整理すると:

- 資産志向の重要性

キャラクターは費用ではなく、長期的なリターンを生む投資です。この視点の転換が、成功への第一歩です。 - 差別化の物語化

ポジショニングマップで「空きポジション」を見つけ、12アーキタイプで独自の人格を設計する。これにより、競合が真似できない独自性を確立できます。 - 愛着形成のドライバー

ナラティブ(物語)、統合された顧客接点、UGCの促進—この3つが顧客との感情的つながりを深めます。 - 一貫性ガバナンス

詳細なガイドライン、リスク管理体制、明確な承認フロー。これらが、ブランドの一貫性を保証します。 - 測定→改善ループ

90日サイクルでPDCAを回し、データに基づいた改善を続ける。この継続が、キャラクターを真の資産に育てます。

今すぐ始められる3つのアクション

1. 適合診断を実施する

まず、自社がキャラクターブランディングに適しているか診断してみてください。業界特性、顧客属性、予算規模から判断できます。

3. 90日計画を立てる

小さく始めて、徐々に拡大する。最初の90日で何をするか、具体的に計画してみてください。

キャラクターブランディングは、正しく設計・運用すれば、中小企業でも大きな成果を生み出せます。19年のマーケティング経験から言えるのは、「完璧を求めすぎない」ことの重要性。まず始めて、改善していく。その積み重ねが、強力なブランド資産を生み出すんです。

さらに学びを深めたい方は、以下の記事もご覧ください:

- 「「作っただけ」で終わらせないキャラクター活用術|売上とファンを育てる90日プラン」で実践的な運用方法を

- 「キャラクターマーケティングのROI、「感覚」で評価していませんか?投資対効果を”見える化”する全手順」で効果測定の詳細を

- 「キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】」でリスク回避の方法を

- 「なぜ日本のキャラは海外で通用しない?50ヶ国展開のプロが教える文化の壁を越えるローカライズ戦略」でグローバル展開のヒントを

キャラクターブランディングの成功は、戦略と実行の両輪があってこそ。本記事が、その第一歩となることを願っています。

FAQ(よくある質問)

Q1. 「マスコット」と「ブランドキャラクター」の違いは何ですか?

目的とKPIが根本的に異なります。

マスコットは主に「親しみやすさ」を目的とした存在で、イベントでの集客や一時的な話題作りに使われます。一方、ブランドキャラクターは「ブランド価値の体現者」として設計され、長期的な資産価値向上を目指します。

KPIで見ると、マスコットは「イベント参加者数」や「SNSでの一時的なバズ」を重視しますが、ブランドキャラクターは「ブランド想起率」「NPS(推奨度)」「LTV(顧客生涯価値)」といった、より戦略的な指標を追います。

Q2. 既存ブランドに”後付け”でキャラクターを入れても一貫性は保てますか?

保てます。ただし、条件があります。

重要なのは、既存のブランド価値観とキャラクターの人格を完全に一致させること。私が支援した事例では、創業50年の製造業が新たにキャラクターを導入し、若年層の認知度を3倍に向上させました。

成功の鍵は「ブランドストーリーの再解釈」です。既存の企業理念や歴史を、キャラクターの物語として再構築することで、違和感なく統合できます。

Q3. BtoBでもキャラクターブランディングは有効ですか?

むしろBtoBこそ効果的です。

硬い業界ほど、キャラクターによる差別化効果が大きくなります。例えば、精密機器メーカーのナブテスコは「ナブテスコモンスターズ」で複雑な技術を分かりやすく伝え、SNSフォロワー1万人突破と採用応募増を実現しています。

BtoBの場合、「専門性」と「親しみやすさ」のバランスが重要。技術の擬人化により、難解な内容を感情レベルで理解してもらえる効果があります。

Q4. 失敗しないアーキタイプの選び方は?

戦略的に選ぶことです。

自社の性格ではなく、「顧客にどう思われたいか」から逆算して選びます。中小企業の場合、「平凡な人(Everyman)」と「賢者(Sage)」の組み合わせが効果的なことが多いです。親しみやすさと専門性を両立できるからです。

避けるべきは、矛盾するアーキタイプの混合。例えば「支配者」と「アウトロー」を同時に演じると、メッセージが混乱します。

Q5. ブランドの”声”とキャラクターの”声”がズレた時の対処法は?

即座に軌道修正が必要です。

まず、ズレの原因を特定します。多くの場合、ガイドラインの不徹底か、関係者間の認識のズレが原因です。次に、全ての顧客接点でキャラクターの振る舞いを監査し、問題箇所を洗い出します。

修正は段階的に行います。急激な変更は顧客を混乱させるため、3ヶ月程度かけて徐々に本来の「声」に戻していきます。詳しい対処法は「キャラクターマーケティング失敗の全パターンと回避策|7つの原因から学ぶ予防設計と緊急時対応の完全ガイド【2025年版】」で解説しています。